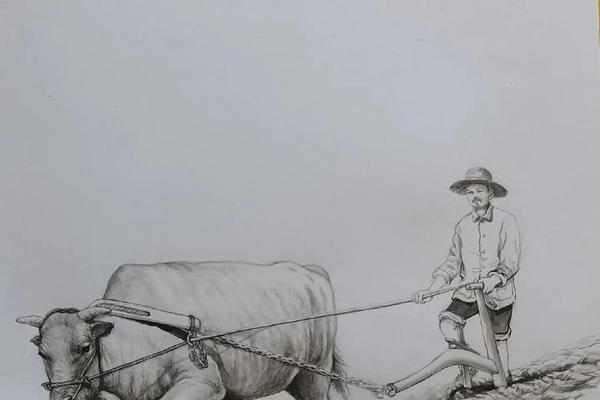

农耕文化主题画;农耕体验主题

在数字浪潮席卷全球的今天,城市天际线不断向上延伸的钢筋丛林里,一群年轻人俯身插秧的画面在社交媒体上引发热议。这看似矛盾的现象背后,折射出当代社会对农耕文化的集体寻根意识。农耕主题绘画中凝固的四季轮回与农具体验活动中流淌的泥土芬芳,共同构筑起连接古老文明与现代生活的情感通道,成为治愈时代焦虑的精神良方。

农耕艺术的历史脉络

新石器时代的彩陶纹样中,先民用原始朴拙的线条勾勒出稻穗的形态,这是华夏民族最早的农耕图像记忆。敦煌莫高窟第296窟的《耕作图》壁画,完整呈现了北周时期二牛抬杠的耕作场景,其艺术价值不仅在于技法精妙,更在于定格了古代农具演变的珍贵瞬间。

宋代《耕织图》系列的创作达到巅峰,楼璹绘制的45幅组画系统记录了江南农耕全流程。这种图像叙事传统在明清时期发展为更具人文关怀的《御制耕织图》,康熙帝亲题诗句"从来蚕织女功多,当念勤劳惜绮罗",将农耕文化提升到治国安邦的政治高度。当代艺术家徐冰的《背后的故事》装置作品,用现代材料重构传统农耕意象,证明农耕艺术始终保持着与时俱进的创新能力。

日本学者宫崎市定在《中国农具考》中指出:"每一件农具都是凝固的科技史,而记录它们的图像则是文明演进的视觉年表。"这种学术观点为农耕主题绘画的文物价值提供了理论支撑,美国大都会博物馆将元代王冕《耕牛图》列为东方艺术珍品,也印证了农耕艺术的国际认可度。

体验活动的多维价值

成都"川西林盘"农耕体验基地的监测数据显示,参与插秧活动的都市人群心率波动幅度较城市环境下降38%,皮质醇水平降低27%。这组数据揭示出农耕体验的生物疗愈功能,印证了《黄帝内经》"地气上为云"的养生理念。当手掌接触湿润泥土时,土壤中的母牛分枝杆菌会刺激人体分泌血清素,这种天然抗抑郁机制正是现代医学解释"接地气"的科学依据。

在浙江余姚的河姆渡遗址公园,学生们通过复原的骨耜进行耕作体验,这种沉浸式教学使课本上的新石器文化变得触手可及。教育学家王崧舟提出的"情境濡染教学法"在此得到完美实践,参与者对良渚水利系统的理解深度较传统授课提升63%。日本滋贺县坚持40年的"田んぼの学校"项目证明,农耕体验能显著增强青少年的生态责任意识。

苏州黎里古镇将废弃碾米厂改造为农耕文化综合体,保留水车动力结构的同时引入AR技术,游客扫码即可观看虚拟老农演示传统农具使用方法。这种古今交融的模式使年轻访客增加215%,证明技术创新能够激活文化遗产的当代价值。德国鲁尔区工业遗址转型经验表明,农耕体验空间营造需要兼顾历史真实性与体验趣味性的平衡。

现代创新的转化路径

故宫博物院开发的《绘耕》APP,运用3D建模技术还原《雍正耕织图》动态场景,用户可通过手势操作观察古代农具的机械原理。这种数字转化使文物"活起来"的也为农耕文化的传播开辟了新维度。英国V&A博物馆的农耕主题数字展厅采用压力感应地板,参观者脚步节奏会触发不同季节的耕作画面,创造了全新的交互体验模式。

上海青浦的章堰村通过"稻田音乐节"实现文化破圈,电子音乐与蛙鸣虫吟的混搭演出吸引数万观众。这种创新实践验证了法国哲学家列斐伏尔"空间生产"理论的当代适用性,证明农耕文化场域具有强大的内容承载能力。韩国安东河回村将傩戏表演与农事体验结合,使非物质文化遗产获得可持续传承的经济支撑。

浙江大学团队研发的"智能节气系统",通过物联网传感器收集农田数据,在美术馆同步生成动态数字画卷。这种科技与艺术的跨界实验,为农耕文化创新提供了范式参考。需要警惕的是,美国社会学家瑞泽尔提出的"麦当劳化"陷阱,警示我们在商业化过程中要保持农耕文化的本真性。

当暮色笼罩稻田,智能路灯投射出《耕织图》的剪影,古老农谚在增强现实技术中焕发新生。这种传统与现代的共生关系,正是农耕文化永续传承的关键。未来研究应聚焦于构建数字化保护标准体系,探索社区参与的活态传承模式,同时加强农耕文化基因的国际化表达。唯有让农耕智慧持续浸润现代生活,才能守护好这份穿越千年的文明馈赠。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17