岭南文化元素绘画(岭南风景画手绘)

珠江潮涌,五岭逶迤,岭南大地的山川草木在千年文脉中沉淀出独特的艺术基因。从明代林良的写意花鸟到当代城市山水,从居巢居廉的撞水撞粉到高剑父的折衷中西,岭南画家始终以笔墨为犁,耕耘着这片热土的文化记忆。岭南风景画手绘既是地理空间的视觉叙事,更是文化精神的图像转译,它以宣纸为镜,映照出珠江三角洲的市井烟火、骑楼巷陌的岁月痕迹、丹霞地貌的雄浑气韵,在传统与创新的交织中构建起独具岭南气派的美学体系。

历史嬗变中的技法革新

岭南画派自诞生之初便承载着变革基因。高剑父、陈树人等先驱将日本水彩画的写实技法与传统水墨融合,创造出既有宋元笔意又具光影透视的“新国画”。居巢居廉开创的“撞水撞粉”技法,通过水色冲撞形成天然肌理,在《梨花淡白柳深青》等作品中,湿润的墨色与撞入的钛白交织出岭南春雨的朦胧意境。这种技法突破不仅体现在材料层面,更折射出岭南文化兼容并蓄的特质——正如陈树人所说:“画派从岭南创立,却不应局限岭南”。

当代艺术家在继承中持续探索。方楚雄将版画刀法引入山水创作,以“斫染渍水”塑造出海岸礁石的沧桑质感;黎柱成运用矿物颜料堆叠出《俏不争春》中木棉的灼灼其华。数字时代的手绘更突破媒介限制,广州美术学院团队通过AR技术让《春江放筏》中的竹筏在虚拟江面浮动,使传统长卷产生时空穿越的沉浸体验。

地域符号的意象重构

岭南风景画的视觉语言扎根于独特的地理人文。西关骑楼的雕花窗棂、开平碉楼的防卫智慧、潮州古城的街巷肌理,这些建筑符号在手绘作品中转化为文化密码。陈金章《报春图》以皴擦点染再现丹霞山赤壁,朱砂与石青的碰撞既是对自然地貌的写实,亦暗合岭南民间艺术的色彩审美。

水网密布的生态环境催生独特题材。邓子敬被称为“海痴”,其《网线成岩》系列以渔网纹理解构海岸线,将渔民劳作场景抽象为充满节奏感的构成语言。当代青年画家则关注城市化进程,朱永成将珠江新城的玻璃幕墙与传统镬耳墙并置,在《城市山水》系列中探讨现代性冲击下的文化认同。

文脉传承的当代转型

岭南画派纪念馆的学术梳理为手绘创作提供理论支撑。馆藏的近2000件原作构成视觉基因库,从居廉的没骨花卉到关山月的雪域写生,形成跨越时空的风格谱系。李劲堃提出的“美术馆+文化综合体”理念,推动手绘从架上走向公共空间,广州永庆坊的壁画课程让市民亲手绘制镬耳墙与醒狮,实现传统文化的生活化转译。

数智技术赋予手绘新可能。佛山祖庙的VR写生系统可任意切换四季光影,艺术家在虚拟场景中捕捉不同时辰的建筑表情;东莞潮玩企业将手绘稿通过AI生成三维模型,使《哪吒2》中的岭南山水突破二维局限。这种转型并非取代传统笔墨,而是如杨小彦所言:“数字笔触与宣纸皴擦共同编织着文化DNA的双螺旋”。

跨文化对话的美学突破

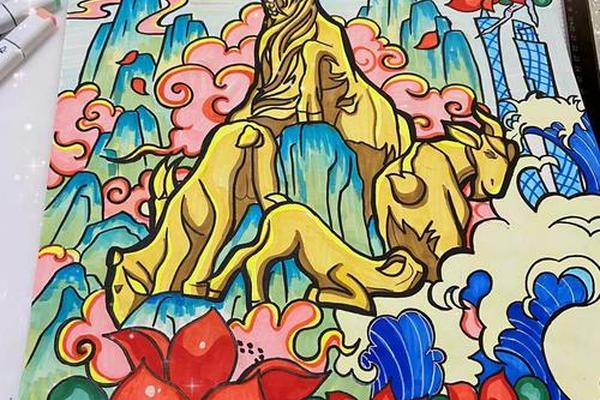

岭南风景画始终保持着开放姿态。高奇峰早年借鉴浮世绘的平面构成,在《雄狮》中创造出兼具东方笔墨与西方解剖学的猛兽意象。当代艺术家林蓝将广彩瓷器的金线勾勒转化为《四季吉祥》的装饰线条,让工笔重彩与当代设计产生化学反应。在“一带一路”背景下,开平碉楼手绘展在威尼斯双年展引发关注,西方观众通过水墨语言理解华侨文化的迁徙史诗。

这种跨文化实践需要警惕同质化陷阱。正如李劲堃在清华论坛强调:“变革应随事而制,不能丢失岭南文化的根性”。方楚雄在张家界系列中保持书法用笔的书写性,即便表现异域奇峰仍可见《娄山关》的苍劲笔意,证明传统基因的当代活力。

笔墨当随时代的展望

岭南风景画手绘的当代发展,需在三个维度持续探索:一是建立数字化保护体系,运用3D扫描与区块链技术永久保存濒危古村落图像;二是深化美育传播,如粤港澳大湾区壁画课程将手绘技艺转化为文化认同的纽带;三是拓展材料语言,研发适应热带气候的耐久颜料,使户外壁画能经受岭南雨季的考验。未来的手绘创作,既要在《云海滔滔》的集体创作中延续合作精神,更需培养如陈金章般“不会写生就不会创作”的求真态度,让岭南风物在时代浪潮中永葆艺术生命力。

在这片最早接触欧风美雨的土地上,岭南画家手中的毛笔从未停止书写。从居巢居廉的案头清供到数字绘屏的流光溢彩,变的只是载体与技法,不变的是对这片土地的深情凝视。当手绘的线条继续在骑楼巷陌、珠江帆影间游走,岭南文化的基因密码便在笔墨流转间完成代际传递,成就永不褪色的丹青史诗。

读过此篇文章的网友还读过

- 年俗文化介绍,介绍一种民俗文化 2025-04-17

- 中华文化1000问-中国文化1000问书籍 2025-04-17

- 湖南单招建筑文化素养(湖南单招真题卷) 2025-04-17

- 南宋文化节_宋朝的节日 2025-04-17

- 徐州和汉文化什么关系_徐州汉文化的三个特点 2025-04-17

- 《中华传统礼仪概要》—中国的八大传统礼仪 2025-04-17

- 村史馆乡贤文化墙,村史文化墙 2025-04-17

- 书法文化墙标语、公司文化墙内容 2025-04-17

- 传统茶文化文案—有创意的茶艺文案 2025-04-17

- 孝德文化传播有限公司-铁岭孝善文化传播是做什么的 2025-04-17

- 民族艺术学院舞蹈、中南民族大学舞蹈学院 2025-04-17

- 状元文化公园的作文450字左右、描写状元湖的作文 2025-04-17

- 汉唐文化元素图案、中国文化图案纹理元素 2025-04-17

- 湖湘文化有哪些内容、湖南省十大民俗文化 2025-04-17