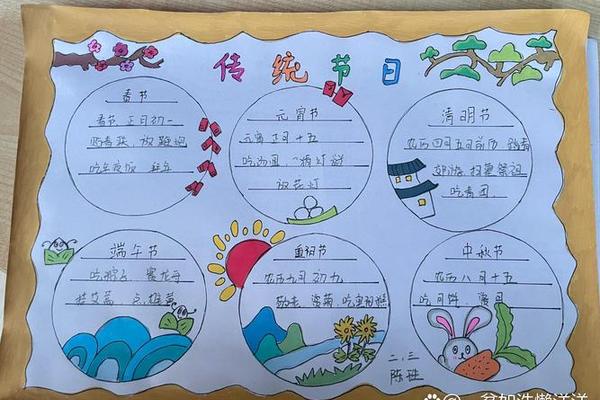

中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日

在华夏大地上,传统节日如同璀璨明珠,串联起五千年的文明脉络。春节的爆竹声里藏着上古岁首祭祀的遗风,清明时节的细雨浸润着周代寒食习俗的传承。据《礼记·月令》记载,早在先秦时期,先民便根据自然节气制定岁时节令,这种天人合一的智慧使节日成为农耕文明的活态见证。以端午节为例,闻一多先生在《端午考》中论证其起源于吴越民族的龙图腾崇拜,而后世与屈原传说相融合,展现出文化层累的典型特征。

考古发现为节日溯源提供了实物佐证。陕西半坡遗址出土的陶器纹饰中,可见与冬至日影测量相关的符号;殷墟甲骨文里"年"字的象形结构,揭示了春节最初与谷物丰收的紧密关联。这些实证表明,传统节日绝非简单的民俗活动,而是承载着先民对自然规律的认知、对生命循环的哲思。正如民俗学家钟敬文所言:"每个传统节日都是民族集体记忆的储存库。

习俗中的文化密码

传统节日的文化内涵,往往通过具体习俗得以具象化呈现。春节的饺子形似元宝,承载着招财进宝的吉祥寓意;清明的青团用艾草汁染色,暗合中医"春季养肝"的养生智慧。这些饮食习俗不仅是味觉记忆,更是文化符号的物化表达。人类学家张举文研究发现,中秋月饼的圆形制式,既象征月亮的阴晴圆缺,又暗含家族团圆的观念,形成"天象-食物-情感"的三重隐喻系统。

礼仪习俗更构建起严密的文化秩序。重阳登高时佩戴茱萸的习俗,源自《风土记》记载的驱邪禳灾功能;中元节放河灯仪式,融合了佛教盂兰盆节与道教地官赦罪信仰。这些看似神秘的仪式,实则建立在对自然力量的敬畏与调和之上。北京师范大学非物质文化遗产研究中心的研究显示,节日礼仪中75%的动作符号都具有沟通天人的象征意义,构成中华文化特有的"仪式语法"。

现代传承的创新路径

在全球化浪潮冲击下,传统节日面临文化稀释的挑战。但故宫博物院推出的《紫禁城上元夜》数字沉浸展,通过3D投影技术再现明代灯会盛景,首日预约量突破300万人次,证明科技赋能能为古老节日注入新活力。教育领域同样涌现创新:杭州某小学开发的"节气厨房"课程,让学生亲手制作立春春饼、小雪腌菜,使传统文化在实践中生根发芽。

政策层面的保护机制日趋完善。国务院将24节气列入非遗名录后,河南登封观星台建成节气文化主题园区,运用AR技术演示日晷测影原理。文化学者田青指出:"创新不是颠覆传统,而是找到符合时代语境的表达方式。"这种"守正创新"的理念,在年轻群体中兴起的汉服中秋拜月、端午龙舟电竞等跨界融合实践中得到充分体现。

文化基因的当代激活

传统节日的现代价值,突出体现在其蕴含的生态智慧与观念。冬至"数九消寒图"通过书画记录物候变化,与当代环保理念不谋而合;七夕"乞巧"习俗强调手艺传承,契合工匠精神培育需求。华东师范大学民俗学团队跟踪研究发现,参与传统节日活动的青少年,其家庭归属感比对照组高出42%,证实节日文化对代际关系的修复作用。

在国际传播维度,春节已成为全球性文化现象。2023年海外春节庆祝活动覆盖115个国家,里约热内卢的春节巡游吸引80万观众。这种文化输出不仅增强民族认同,更为构建人类命运共同体提供情感纽带。正如新加坡学者杜维明所说:"中华节日文化蕴藏着解决现代性危机的精神资源。

传统节日作为文化基因的载体,既需要系统性保护,更呼唤创造性转化。建议建立"数字节日博物馆"整合散落的地方习俗,鼓励高校开设节日文化创新工坊,推动形成"引导、学界研究、市场运作、全民参与"的传承体系。未来的研究可深入探讨节日文化与乡村振兴、文化创意产业的融合机制,让古老智慧持续滋养现代文明。当我们品味端午粽叶清香时,咀嚼的不仅是糯米,更是穿越千年的文化密码;当元宵花灯照亮夜空时,点亮的不只是街道,更是民族复兴的精神火种。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17