文化遗产-文化遗产分为哪三类

2025-04-17 15:39:23

编辑:达摩居

浏览:

7 次

1. 物质文化遗产

指具有历史、艺术或科学价值的有形实体,可分为两类:

2. 非物质文化遗产

指以非物质形态存在的传统文化表现形式,需依赖人的传承,包括:

例如昆曲、端午节习俗等。

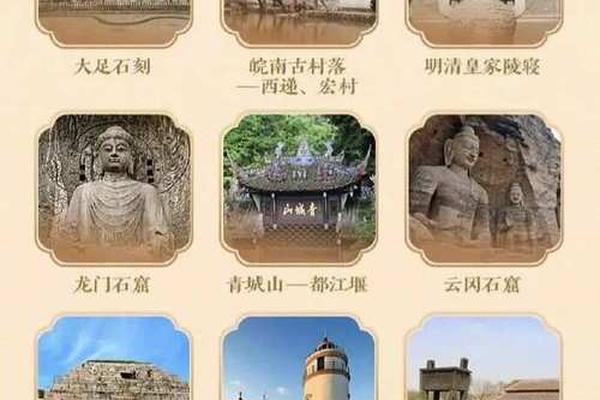

3. 复合型文化遗产

指同时包含物质与非物质元素,或兼具自然与文化属性的综合遗产:

补充说明

总结来看,文化遗产的核心分类基于其存在形态(物质/非物质)及复合属性,三类划分兼顾了国际标准与本土实践。

来源:达摩居:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17