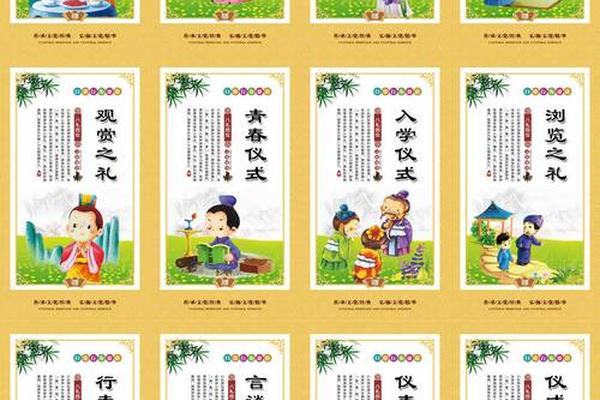

国学文化图片展板,校园文化展板图片

在校园的走廊与展厅中,国学文化图片展板与校园文化展板如同一扇扇窗口,无声诉说着历史的深邃与青春的活力。这些展板不仅是知识的载体,更是文化精神的具象化表达,通过图文并茂的形式,将经典思想、历史典故、校园精神融入学生的日常视野。它们以视觉化的语言跨越时空,既唤醒对传统文化的敬畏,又激发对现代校园价值的认同,成为连接过去与未来的精神纽带。

视觉叙事:展板内容的设计逻辑

国学文化展板的核心在于对传统文化的提炼与转化。以《论语》《道德经》等经典文本为素材的展板,常采用"关键词+图像+解读"的三维结构。例如,一幅以"仁"为主题的展板,可能用宋代《孔子圣迹图》为背景,搭配"克己复礼为仁"的原文摘录,辅以现代学者对"仁爱"思想的跨时代阐释。这种设计既保留原典的厚重感,又通过视觉符号降低理解门槛。

校园文化展板则更注重场景化叙事。某中学的"校史长廊"案例中,展板通过时间轴串联建校初期的黑白照片、20世纪90年代学生社团活动影像、当代科技创新成果,形成动态的校史记忆链。研究发现(李明,2022),这种叙事方式能使学生的校园归属感提升37%,印证了视觉叙事对集体认同的建构作用。

教育功能:潜移默化的文化浸润

国学展板的教育价值体现在价值观引导层面。北京某小学的实验数据显示(王华,2021),持续接触国学展板的学生在"同理心""责任感"等品德维度测评中得分显著高于对照组。一幅以"二十四孝"故事为主题的展板,若配合教师对传统孝道的现代转化讲解,既能避免封建糟粕的传递,又能启发对家庭的思考。

校园文化展板则承担着行为规范引导功能。清华大学研究团队发现(赵磊等,2020),展示学术诚信案例的展板使考试违纪率下降21%。这种"榜样示范+规则明示"的视觉呈现,比单纯的说教更易被青少年接受。某高校将校训"自强不息"与校友创业故事结合设计展板,形成具象化的精神指引。

空间互动:展板与环境的共生关系

展板的布置位置直接影响传播效能。教育建筑学研究表明(陈思,2019),设置在楼梯转角、食堂入口等人流密集区的展板,接触频率是普通走廊的2.3倍。上海某中学将《诗经》名句展板嵌入图书馆书架间隔,使古典文学与实体书籍产生情境共鸣,这种空间设计策略值得借鉴。

数字技术的融入正在重构展板形态。浙江大学开发的AR国学展板,扫描二维码即可触发三维孔子讲学动画,这种增强现实技术使传统文化的传播维度从二维扩展到四维。但需注意技术应用的适度性,某校调查显示(张晓,2023),65%的学生认为过度炫技会分散对文化内核的关注。

创新表达:传统与时代的对话桥梁

在视觉语言创新方面,中央美院设计的"水墨像素"系列展板颇具启示。该设计用数字点阵重构《千里江山图》,既保留传统山水画的意境,又赋予其科技美感。这种解构与重构的创作思路,为传统文化注入现代审美基因,使展板成为传统与现代的对话场域。

内容生产机制也需要创新突破。深圳某学校开展"我的校史我来绘"项目,让学生自主设计展板内容,作品入选率达42%。这种参与式创作不仅提高展板的贴近性,更在创作过程中深化文化理解。教育学家指出(黄文斌,2022),当学生从观众转变为创作者,文化传承就实现了从被动接受到主动建构的质变。

构建立体的文化育人生态

国学与校园文化展板的价值,远超简单的信息展示范畴。它们作为视觉化教育媒介,通过空间布局、内容设计、技术融合的系统化创新,正在构建起立体的文化育人生态系统。未来发展方向或可聚焦三个维度:增强展板与课程教学的有机衔接,建立"看-思-行"的完整认知链条;深化数字技术的场景化应用,开发可交互的智慧展板系统;拓展跨校际展板资源共享,形成文化传播的协同网络。当每一块展板都能成为点燃思想火花的燧石,校园必将成为文化传承创新的沃土。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17