礼乐文化的含义 礼乐文化包括哪些内容

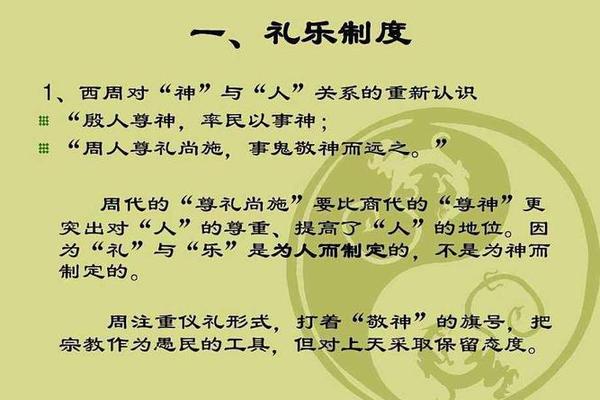

在中华文明的长河中,"礼"与"乐"如同两条交织的经纬线,构建起独特的社会文明图谱。周公制礼作乐确立的这套文化体系,不仅塑造了古代中国的人文景观,更成为维系社会秩序、培育道德人格的精神纽带。从殷商时期祭祀仪轨的雏形,到春秋战国时期儒家对其哲学内涵的系统阐释,礼乐文化逐步发展成为涵盖制度规范、道德、艺术审美等多维度的复合型文明范式,其影响跨越三千年时空,至今仍在东亚文明圈中焕发着生机。

礼法制度的社会架构

礼乐文化首先表现为一套精密的社会运行机制。周代建立的"五礼"体系——吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼,将人生仪轨与社会治理完美融合。据《周礼·春官》记载,当时设有大宗伯掌邦礼,下属数十职官分工管理不同礼仪事务,形成严密的制度网络。这种制度设计不仅规范了贵族阶层的日常行为,更通过"礼不下庶人"的弹性原则,为基层社会保留了自治空间。

考古发现的西周青铜器铭文证实,册命典礼中的方位陈设、器用规格都严格遵循等级规范。湖北曾侯乙墓出土的编钟组合,其音律设计与摆放方位均与《周礼·春官》记载相符,印证了礼乐制度的具体实践。这种物质载体与精神内涵的统一,使得礼制既具备可操作性,又蕴含象征意义,成为维系封建宗法制度的有效工具。

教化的精神内核

孔子"克己复礼"的哲学命题,将外在规范转化为内在道德要求。《礼记·乐记》提出的"乐者天地之和也,礼者天地之序也",揭示了礼乐文化蕴含的宇宙观。荀子在《礼论》中强调"礼者,养也",认为礼能调节人欲与社会资源的矛盾,这种认识已触及现代社会学的基本命题。

教育实践中,"六艺"中的礼、乐并重培养出"文质彬彬"的君子人格。朱熹在《朱子语类》中解析:"礼者天理之节文,人事之仪则",将礼提升到哲学本体论高度。这种道德内化机制使得礼乐超越简单行为规范,成为塑造民族性格的文化基因。明代王阳明在《传习录》中记载的"礼乐教化,譬如春风化雨",形象说明了其潜移默化的育人功能。

艺术审美的感性表达

青铜礼器的饕餮纹饰,既是权力象征,也展现着狞厉之美。《考工记》记载的"金有六齐"配方,揭示了礼器制作中材料科学与艺术追求的完美统一。曾侯乙墓出土的建鼓底座,将二十八宿天文图与蟠龙纹饰结合,彰显"器以载道"的造物哲学。

音乐实践中,"十二律吕"体系与节气物候相对应,形成天人感应的艺术哲学。故宫博物院藏唐代古琴"九霄环佩",其形制遵循"上圆法天,下方法地"的造琴理念,琴体长三尺六寸五分象征周天度数。这种艺术创作中的数理思维,体现了礼乐文化将感性审美与理性认知熔铸一体的独特智慧。

文明交融的历史演进

汉代丝绸之路的开通,使胡琴、琵琶等外来乐器融入华夏乐舞。敦煌莫高窟壁画中的反弹琵琶形象,见证着多元文化在礼乐框架下的创造性转化。唐代十部乐中《西凉乐》《龟兹乐》的并存,显示出文化包容性与主体性的辩证统一。

宋明理学对礼乐文化的哲学重构,催生出《朱子家礼》等民间化实践文本。韩国成均馆至今保留的释奠礼,日本正仓院珍藏的唐式乐器,都是礼乐文化跨国传播的鲜活例证。这种动态发展过程,验证了费孝通"各美其美,美美与共"的文明对话理论。

站在当代文明交汇的十字路口,礼乐文化为构建人类命运共同体提供了东方智慧。它启示我们:真正的文明进步需要在秩序与自由、规范与创造之间保持张力。未来研究可深入探讨礼乐元素在现代社会治理、心理健康教育等领域的应用价值,同时借助数字技术对礼乐文物进行创新性转化。这种古老的文化基因,将在与现代文明的碰撞中激发出新的生命力,继续书写属于东方智慧的当代篇章。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17