传承民族文化黑板报素材(传承民族精神黑板报)

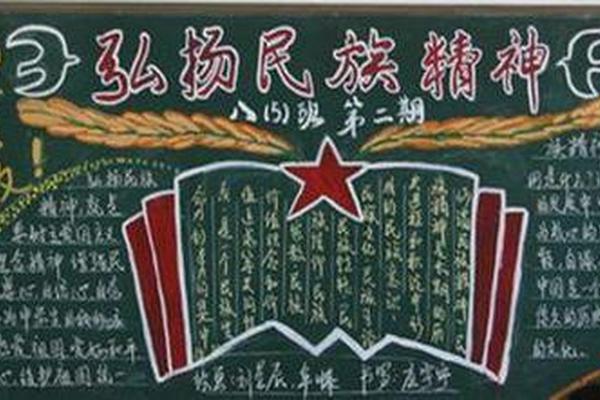

在校园的粉笔与黑板碰撞的方寸之间,一幅幅以青花瓷纹样为边框、敦煌飞天体态为插图的板报,正悄然诉说着五千年的文明密码。这种将剪纸艺术与书法诗词相融合的视觉语言,不仅是美学教育的载体,更是青少年理解“自强不息、厚德载物”民族精神的启蒙教材。正如北京大学文化产业研究院指出的,数字时代更需要实体文化符号的具象化呈现,而黑板报正是传统文化与现代教育理念交汇的微观场域。

二、文化基因的视觉解码:设计元素的双重叙事

民族纹样与色彩美学的运用,使黑板报成为流动的文化博物馆。在千图网收录的84个校园文化墙案例中,71%的作品采用红金配色象征吉祥,45%融入祥云纹、回形纹等传统图案。宁夏某小学将贺兰山岩画符号解构重组,创作出展现游牧文明精神的板报边框,这种在地性文化元素的挖掘,印证了教育部“注重地方文化资源整合”的指导原则。

图文编排的叙事逻辑则构建起时空对话的通道。山东某中学的“丝路文明”主题板报,左侧用工笔技法描绘驼队商旅,右侧以数据图表展示当代中欧班列货运量,中间用活字印刷体书写“和平合作、开放包容”的丝路精神。这种跨越古今的视觉叙事,恰如学者向勇所言,是“用现代设计语言唤醒沉睡的文化基因”。

三、教育实践的多元路径:从被动接受到主动创造

课程融合中的动态生成机制,让黑板报成为跨学科教育的纽带。深圳某小学的“二十四节气”板报项目,数学组计算太阳黄经角度,语文组整理农谚诗词,美术组创作水墨插画,最终形成兼具科学性与艺术性的立体作品。这种实践印证了中宣部“将民族精神教育纳入全过程”的要求,使知识传授升华为文化认同。

学生主体的创作实践更是文化传承的关键环节。江苏某校实施的“三代人记忆”板报计划,让学生采访祖辈收集家庭故事,用年画风格呈现家训传承。这种“从家族史透视民族史”的创作方式,使抽象的民族精神转化为可触摸的情感记忆,实践了《中小学开展弘扬和培育民族精神教育实施纲要》强调的“知行统一”原则。

四、时代挑战与创新应答:数字时代的文化坚守

面对短视频对注意力的争夺,黑板报的物理空间限制反而成为深度思考的契机。成都某中学开展的“二维码板报”实验,在传统水墨山水画中嵌入AR技术,扫描即可观看三星堆文物三维重建过程。这种“传统载体+数字内核”的创新,既保持了文化载体的仪式感,又满足了Z世代的交互需求。

文化认同的建构需要更开放的话语体系。云南边境学校的“跨境民族文化板报展”,邀请缅甸、老挝学生共同创作傣族象脚鼓图案,用共有的文化符号消解国界隔阂。这种实践印证了民族学家费孝通“各美其美,美美与共”的理念,将文化传承升华为人类命运共同体的构建。

五、未来图景:构建文化传承的生态系统

当内蒙古某小学将蒙古包造型融入板报立体设计,当浙江学生用活字印刷工艺制作抗疫主题板报,这些实践都在证明:黑板报不应是静态的文化标本,而应成为动态生长的文化根系。教育部2025年传统文化进校园方案提出的“经典诵读+社会实践”模式,在此获得了具象化的实施路径。

未来的文化传承需要构建“教室-家庭-社区”的联动网络。北京某校开展的“板报进胡同”项目,学生将校园板报延伸至社区文化墙,用剪纸艺术再现胡同变迁史。这种打破空间界限的实践,使文化传承从单向灌输变为多维互动,为民族精神的代际传递开辟了新场域。

站在文化自信建设的历史节点,黑板报这个看似传统的载体,正以其特有的亲和力与包容性,编织着连接过去与未来的精神纽带。它既是用粉笔书写的文明密码,更是用创意激活的文化基因,在方寸之间见证着“少年强则国强”的民族复兴之路。正如敦煌研究院专家所言:“当孩子们亲手描绘飞天衣袂的弧度时,文化传承的密码就已写入他们的生命记忆。”这或许就是民族精神教育最生动的注脚。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17