兰文化与中国历史文化,兰花历史与文化内涵

2025-04-17 15:27:34

编辑:遁地八字网

浏览:

12 次

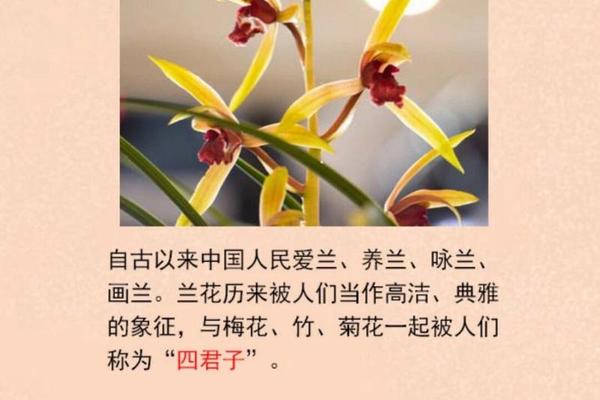

兰文化是中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至先秦时期,并在数千年的发展中与儒家哲学、文人精神、艺术审美深度融合,形成了独特的文化符号与精神象征。以下从历史脉络、文化内涵及艺术表现三个维度进行解析:

一、兰文化的起源与历史演变

1. 早期认知与符号萌芽

2. 栽培与文化的正式形成

二、兰花的文化内涵与象征

1. 人格理想的投射

2. 多元文化符号

3. 哲学与教育意义

三、艺术与生活的渗透

1. 文学与绘画

2. 工艺与装饰

3. 国际传播

兰花从山野幽谷走入文化殿堂,其历史既是一部植物栽培史,更是一部精神哲学史。它承载着中国人对完美人格的追求、对自然之道的感悟,以及艺术与生活的交融智慧。正如韩国学者康法善所言:“中国兰文化是千年创造的瑰宝”,其价值远超花卉本身,成为中华民族的文化基因。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17