中国汉字文化大观,中国汉字七大特征

汉字,作为华夏文明五千年未曾断绝的基因密码,其形制之美、意蕴之深、系统之精,构成了人类文明史上独一无二的文化奇观。从殷商甲骨上跃动的卜辞到数字屏幕中流转的字符,汉字始终以多维度的文化承载力,将天文地理、纲常、艺术哲思熔铸于方寸之间。《中国汉字文化大观》集结四十余位学者的智慧结晶,系统揭示了汉字与中华文明的血脉联系,而汉字七大特征——象形表意的本源属性、形声结合的造字智慧、天人合一的哲学映射、书体流变的艺术升华、文化承载的信息密度、系统衍生的逻辑秩序以及适应时代的创新活力——更如北斗七星般勾勒出中华文明的认知坐标系。

一、形意交融的符号体系

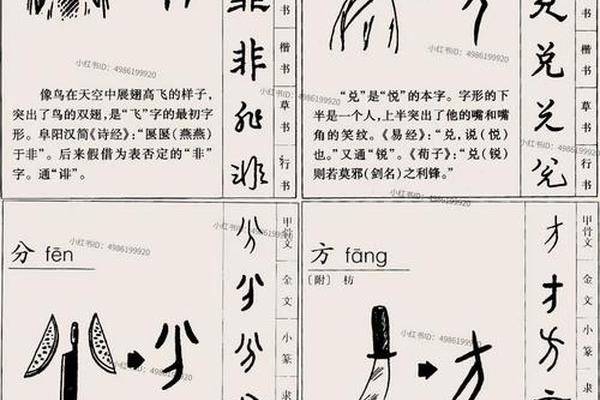

汉字初创时"近取诸身,远取诸物"的造字原则,在甲骨文"日"的圆形轮廓与金文"山"的峰峦叠嶂中得以直观呈现。这种"观物取象"的思维模式,使得每个汉字都成为自然法则的微型镜像,《周易》"立象以尽意"的哲学理念在此得到完美诠释。以"武"字为例,其甲骨文由"止戈"构成,将"以战止战"的辩证思维凝固为视觉符号,这种表意方式与老子"反者道之动"的哲学命题形成互文。

形声字的发明标志着汉字系统的革命性突破。据统计,《说文解字》中形声字占比已达82%,其"形符定类,声符别义"的构造原则,既保持了核心语义的稳定性,又实现了能指的无限扩展。如"江""河""湖""海"皆以"水"为形符构建水域语义场,通过声符区分具体对象,这种编码方式与《道德经》"道生一,一生二,二生三,三生万物"的生成逻辑高度契合。

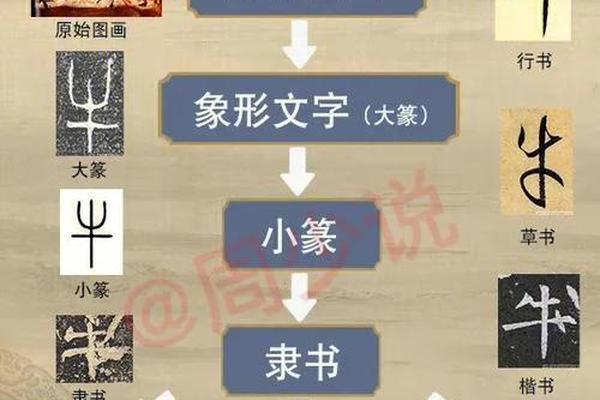

二、书体流变的艺术升华

汉字七体(甲骨文、金文、篆、隶、楷、草、行)的演变轨迹,实为中华审美意识物化的编年史。商周金文在青铜礼器上的庄严铸刻,体现了"器以藏礼"的礼乐精神;秦代小篆的匀圆对称,暗合"书同文"政策下的秩序追求;汉代隶书的"蚕头燕尾",则折射出大一统帝国雄浑博大的气象。王羲之《兰亭序》中21个"之"字的形态变幻,既遵守楷书法度,又通过笔势传递情感律动,堪称"体用不二"哲学观的艺术实证。

书体演变中的"破体"现象,更展现出汉字强大的适应性。敦煌写卷中楷隶相参的"经生体",将宗教注入笔墨韵律;明代徐渭的狂草作品,以解构性的笔法突破形式桎梏,这种创造精神与石涛"笔墨当随时代"的艺术主张遥相呼应。

三、文化承载的信息密度

汉字作为文化基因库,其形体结构中沉淀着丰富的文明记忆。"社"字从"示""土"的构形,凝固着先民"封土立社"的原始信仰;"法"字(古作"灋")中的"廌"部,保存着上古神判文化的孑遗。这种"以形载史"的特质,使汉字成为打开中华文明宝库的钥匙。

在语义层面,汉字通过多义性构建起立体的意义网络。"青"字从青铜器的金属光泽,到青瓷的釉色,再到青春的生命意象,其色谱演变轨迹与中国人色彩认知的哲学化进程同步。这种"一字一世界"的语义包容性,恰如《文心雕龙》所言"思理为妙,神与物游"。

四、系统衍生的逻辑秩序

许慎《说文解字》建立的540部首体系,首次将看似散落的汉字纳入严密的系统网络。这种"若网在纲"的编排智慧,使得"水"部157字构建出流体语义场,"心"部263字映射出完整的情感认知图谱。现代文字学研究证明,汉字系统具有类似生物DNA的自组织特性,其构件组合规律与《周易》"极其数遂定天下之象"的数理思维相通。

在共时层面,汉字通过转注假借实现系统升级。"自"字从鼻形符号假借为反身代词,催生了"自然""自由"等哲学概念;"云"字在数字时代获得数据存储的新义,展现出文明编码的弹性。这种"旧符新解"的智慧,正是中华文明历久弥新的内在机制。

五、面向未来的文明跃升

在人工智能时代,汉字展现出惊人的现代适配性。五笔字型输入法将汉字结构分解为25个基本码元,重现了"六书"的析形智慧;汉字熵值研究证实,3500常用字即可覆盖99%的语料需求,这种信息密度优势正在自然语言处理领域创造新的可能性。故宫博物院利用4K技术复原《石渠宝笈》题跋笔墨,使传统书艺在数字媒介中焕发新生,这种"古法今用"的实践延续着"周虽旧邦,其命维新"的文化精神。

汉字国际传播的当代实践,更需要学理支撑与文化阐释的双重突破。建议建立跨学科的"汉字文明学",整合考古学、语言学、信息技术等研究力量,在《中国汉字文化大观》已有成果基础上,构建汉字发展通史数据库,开发汉字文化基因图谱分析系统。唯有如此,方能使这份文明遗产在全球化时代完成创造性转化,为人类命运共同体提供东方智慧。

汉字的文化远征从未停歇,从龟甲兽骨到量子屏幕,从毛笔宣纸到虚拟现实,这个承载着天地之道的符号系统,始终在解构与重构中寻找文明的最优解。当我们凝视"和"字从禾苗初生到协和万邦的语义轨迹,便能理解费孝通"各美其美,美美与共"的文明真谛——这或许就是汉字给予这个时代最重要的启示。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17