闽都文化的内涵、福州闽都文化艺术中心

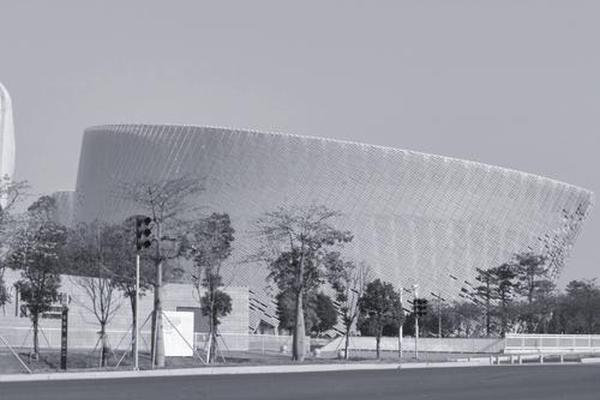

闽江之畔的福州,承载着五千年的文明积淀。从壳丘头遗址中原始先民的贝耜工具,到昙石山文化中几何印纹陶的独特符号,再到黄土崙遗址展现的商周青铜文明影响,这片土地始终演绎着多元文化的交融与创新。作为闽都文化的重要载体,福州闽都文化艺术中心以茉莉花瓣为建筑意象,既是对市花的致敬,更是对"海上丝绸之路"开放精神的隐喻。这座由芬兰PES建筑事务所设计的文化地标,将歌剧院、音乐厅与艺术展馆融于一体,成为当代福州对话世界的文化客厅。

新石器时代的壳丘头遗址揭示出闽族先民"靠海吃海"的生存智慧,昙石山遗址出土的陶釜与石镰则印证了农耕与渔猎并重的生产方式。特别值得注意的是,两地遗址均发现以牡蛎壳制作的贝耜,这种因地制宜的工具创新,成为闽都海洋文化最早的物证。而蛇图腾崇拜的延续,从《说文解字》"东南越,蛇种"的记载,到现存闽侯蛇王庙的香火,昭示着原始信仰在文化基因中的顽强生命力。

战国时期三次越人南迁彻底改变了闽地的文化格局。无诸建立的闽越国,将吴越地区先进的冶铸技术与政治制度带入,促成了"饭稻羹鱼"的农耕文明与"以舟为车"的海洋文明的深度融合。1980年代福州新店古城遗址出土的"万岁"瓦当,正是这种文化嫁接的实物见证。汉初闽越王城"冶城"的建立,使中原建筑技艺与本地干栏式建筑传统产生碰撞,形成了独具特色的"高台基、深出檐"建筑风格,这种基因至今仍影响着福州传统民居的营造技艺。

艺术载体的现代传承

在闽都文化艺术中心曲面陶瓷幕墙的现代性表达之下,蕴藏着对传统工艺的创造性转化。建筑外立面的3.6万片定制陶瓷板,既是对"海上丝绸之路"重要贸易品——德化白瓷的致敬,又通过参数化设计实现了遮阳与美学的平衡。音乐厅内部4.8万块声学陶瓷板的运用,将明代以来福州脱胎漆器的"夹纻"工艺与现代声学科技相结合,创造出堪比维也纳金色大厅的音响效果。这种"传统材质+数字技术"的创新模式,正是闽都文化"和而不同"精神的当代诠释。

2024年晋京展的300件工艺精品,生动演绎了传统手工艺的活化路径。寿山石雕大师陈益晶的作品《丝路遗韵》,在薄意技法中融入波斯纹样;脱胎漆器传承人将大漆与3D打印结合,创作出可量产的文创茶器;软木画匠人通过纳米涂层技术解决材质易氧化难题。这些创新并非简单嫁接,而是建立在对"闽工三绝"(石雕、漆艺、木作)本质特征的深刻理解之上。正如策展人所述:"当传统工艺遇见现代设计,产生的不是替代而是共生"。

文化认同的当代实践

2025年元宵节海峡两岸民俗文化活动中,来自苗栗的泰雅族歌舞与福州茶亭十番音乐同台献艺,台湾微观景观艺人与福州软木画传承人相邻设摊。这种"各美其美,美美与共"的场景,正是闽都文化包容特质的生动写照。活动设置的"非遗妆造大赛",鼓励年轻人用汉服元素搭配现代时装,在抖音平台获得2.3亿次播放量,证明传统文化通过创新表达仍能引发情感共鸣。

福州海峡交响乐团的组建模式具有范式意义。这个全国首个两岸共建乐团,台湾演奏家占比达35%,他们在排演《海峡 海峡》交响音画时,将台湾民谣《望春风》的旋律动机自然融入福州禅和曲调。这种"音乐方言"的融合,创造了超越政治叙事的艺术对话空间。乐团艺术总监孙砾指出:"当琴弦震动时,文化DNA的自然亲和力会消解所有人为隔阂"。

从三坊七巷的明清厝邸到闽都文化艺术中心的流线型建筑,从昙石山的陶釜炊烟到音乐厅的声学陶瓷,闽都文化始终在传承与创新中寻找平衡点。这座城市的文明密码,既镌刻在脱胎漆器的经纬之间,也闪烁在参数化设计的茉莉花瓣之中。未来的文化研究,或许应更多关注数字技术对传统技艺的赋能机制,以及闽都文化圈对东南亚的文化辐射路径。当我们在艺术中心仰望曲面穹顶时,看到的不仅是建筑师的匠心,更是一个古老文明面向未来的文化自觉。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17