道教文化认知-道教的核心信仰

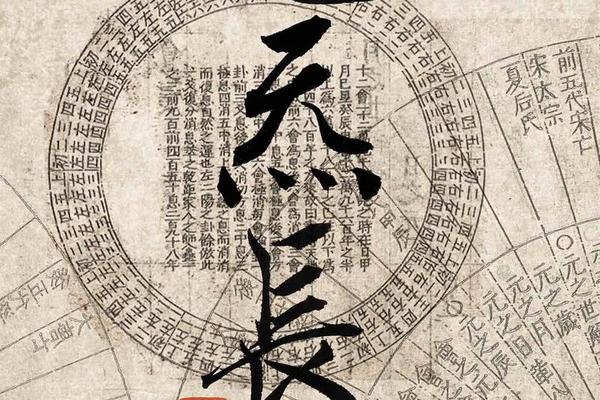

道教的核心信仰以“道”为核心,认为“道”是宇宙万物的本原与最高法则。这一思想源自道家哲学对“道”的诠释,如《道德经》所言“道生一,一生二,二生三,三生万物”,揭示了“道”从无形到有形、从混沌到秩序的生成逻辑。道教将这一哲学概念宗教化,提出“道”不仅是自然规律,更是具有神格化的终极存在。例如,《云笈七签》称“道”为“虚无之系,造化之根”,其无形无象却孕育万物,成为道教宇宙观与神学体系的根基。

在道教经典中,“道”的神格化体现为三清天尊——玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,他们分别象征“玄、元、始”三炁,是“道”在不同维度的显化。三清作为创世神,不仅构建了宇宙秩序,还通过“炁”的流转维系万物的运行。这种将哲学概念与神灵崇拜结合的方式,使道教既保持了形而上的思辨性,又具备了宗教实践的可操作性。

二、神仙信仰与生命超越的实践

道教的神仙体系是其核心信仰的重要载体。从三清四御到地方俗神,道教通过多元化的神灵构建了“天人合一”的宇宙图景。四御(紫微大帝、长生大帝、勾陈大帝、后土皇地祇)作为辅佐玉帝的尊神,分别掌管星辰、寿命、战争与大地,体现了道教对自然与社会秩序的神圣化解释。而民间信仰中的财神、灶神等,则将“道”的教化融入日常生活,形成“神圣在俗”的独特形态。

对长生久视的追求是道教区别于其他宗教的核心特征。葛洪在《抱朴子》中提出“我命在我不在天”,强调通过内外丹修炼、符箓法术等方式实现生命的超越。内丹术以人体为鼎炉,通过炼精化气、炼气化神等步骤达到“与道合真”的境界;外丹术则试图通过矿物炼制获得不朽之药,虽在历史上引发争议,却推动了古代化学与医学的发展。这种对生命极限的探索,既包含科学实验的萌芽,也反映了道教“形神俱妙”的终极理想。

三、实践与世俗教化的融合

道教将规范纳入修行体系,形成“欲修仙道,先修人道”的实践逻辑。《太上感应篇》强调“善恶之报,如影随形”,将忠孝、仁爱、节俭等儒家与道教因果报应思想结合。例如,“五戒”中的不杀生、不偷盗等戒律,既是对社会秩序的维护,也被视为积累“功德”的必要条件。这种化倾向使道教在宋明时期深度融入基层社会,成为维系传统道德的重要力量。

在世俗教化层面,道教的斋醮科仪与民俗活动紧密结合。中元节的超度法会、春节的接财神仪式,不仅满足民众祈福消灾的心理需求,更通过象征性仪轨传递“阴阳平衡”“敬畏自然”等观念。明代《道藏》收录的数千种符箓咒语,实质上是以神秘化形式保存了古代天文、医药知识,成为连接精英文化与民间信仰的桥梁。

四、道教文化的现代转型与价值重构

在当代社会,道教面临传统与现代的张力。一方面,宫观经济、非遗保护等实践使道教文化获得新的生存空间,如武当山太极拳的全球传播、道医养生理论的科学化验证;生态中的“道法自然”理念为可持续发展提供思想资源,道教“天人合一”观与深层生态学形成跨文明对话。李泽厚提出的“儒道互补”理论在此背景下凸显新意,道教对个体自由的推崇恰好平衡了儒家的集体主义倾向。

未来研究需关注两大方向:一是道教思想与现代科学的交叉领域,如内丹术的神经生理学机制、外丹术的化学史价值;二是道教在全球化语境中的文化翻译问题,如何将“炁”“元神”等概念转化为跨文化可理解的表述。道教与人工智能的对话、宫观经济的数字化转型等新兴课题,也将为这一古老信仰注入新的活力。

总结

道教以“道”为核心信仰,构建了融合哲学思辨、神灵崇拜、生命实践与教化的完整体系。其神学化的宇宙观、科学化的修炼方法、化的社会功能,共同塑造了中华文明的独特气质。在当代,道教不仅是传统文化的活态载体,更为应对现代性危机提供思想资源。重新诠释道教文化中“尊道贵德”“阴阳和谐”等核心理念,不仅有助于文化自信的建立,也可能为全球文明对话开辟新路径。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17