传统的文化有哪些特点—彝族传统文化特点

彝族作为中国西南地区最具代表性的少数民族之一,其文化传统如同一部镌刻在群山之间的史诗,既承载着古老的宇宙观与生命哲学,又彰显着与自然共生的生存智慧。在全球化浪潮冲击下,彝族传统文化以独特的韧性和创造力,构建起一个涵盖宗教、艺术、与生态的完整价值体系。这种文化不仅通过口传经典、节庆仪式和物质遗存得以延续,更在当代语境中展现出惊人的适应性,成为理解中华民族多元一体格局的重要维度。

宗教与信仰体系

彝族传统文化以毕摩信仰为核心,构建起“三界观”的宇宙认知体系。毕摩作为沟通人、神、鬼三界的祭司,其职能远超出宗教仪式的主持者范畴,更承担着历史记录者、法律解释者和文化传承者的多重角色。在凉山彝族的《勒俄特依》史诗中,毕摩通过“作帛”仪式将宇宙起源、人类迁徙等重大命题融入祭祀活动,形成“以经载史、以仪传经”的文化传承机制。

这种信仰体系衍生出独特的自然崇拜系统,将山岳、树木、火塘等自然物象赋予神圣性。楚雄彝族的松树崇拜即典型例证,人们通过“祭龙”仪式将松树视为村寨守护神,其根系网络隐喻着血缘家族的绵延。学者陈兴贵指出,这种“万物有灵”观实质是生态智慧的具象化,通过禁忌体系维系着生物多样性保护。

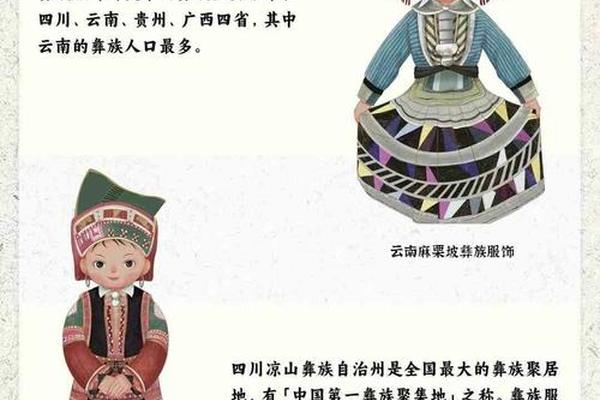

服饰与工艺美学

彝族服饰堪称“穿在身上的史诗”,其纹样系统构成符号化的文化密码。凉山地区的“瓦拉”披毡以黑色为基调,袖口镶嵌的蕨纹象征生命轮回,而滇南妇女头帕上的银泡排列则暗合星宿方位。这种视觉语言在当代发生创造性转化,如牛孔镇绣娘将传统羊角纹与现代几何图案融合,使非遗刺绣产品在2022年销售额突破200万元。

工艺传承中蕴含着深刻的技术哲学。制作瓦板房所需的杉木劈板技艺,要求工匠精确判断木纹走向,这与《西南彝志》记载的“观天象以定方位”营造理念一脉相承。这种“材性认知”在物质人类学家看来,体现了对自然资源的最优化利用原则,其建筑形制与横断山脉的立体气候形成完美适配。

饮食与礼仪传统

“砣砣肉—杆杆酒”的饮食组合构成彝族宴饮文化的物质载体。石棉彝族的砣砣肉制作讲究“三摇”技法:摇晃簸箕使木姜子粉均匀附着,这种动态调味过程隐喻着天地能量的交融。而“杆杆酒”的共饮仪式通过竹管传递,创造了超越个体身份的平等对话空间,实践着“有酒便是宴”的社交。

饮食禁忌与待客礼仪形成严密的行为规范体系。贵州水西彝族在杀牲待客时坚持“当面宰杀”原则,既是对食物神圣性的强调,也暗含契约精神的视觉化确认。人类学家注意到,这种仪式化饮食行为具有“过渡礼仪”功能,通过共食行为将陌生人纳入家族网络。

建筑与生态智慧

彝族民居的空间布局体现着“天人合一”的生态观。凉山瓦板房的“人”字形屋架不仅适应多雨气候,其倾斜角度更与当地冬至日太阳高度角形成精确对应。牛孔村“四素同构”的村落格局,将山林、梯田、水系与建筑整合为自循环系统,这种生态智慧在2019年入选中国传统村落名录时获得专家组高度评价。

建筑材料的选用彰显可持续理念。滇北地区的“土掌房”采用生土夯筑技术,墙体厚度随海拔升高递增,形成天然的温控系统。学者在对比研究中发现,这类建筑的能耗仅为现代砖混结构的17%,其生态价值在碳中和背景下愈发凸显。

民间文学与艺术传承

彝族民间故事呈现“母题复合”的叙事特征。《阿诺楚》故事将“灰姑娘”原型与“蛇郎”“螺女”等母题交织,形成多达5个AT类型复合的叙事结构。这种文学现象被民俗学家解释为文化交融的产物,其中“三次考验”的情节模式既保留印欧故事元素,又融入彝族特有的血缘观念。

艺术形式中凝结着集体记忆。红河彝族的“海菜腔”采用复调唱法,其音程结构模拟山谷回声,形成“人—山—声”的三维对话。更值得注意的是,这种艺术表达正在发生功能转化:2024年凉山火把节将传统“跳鼓舞”与现代灯光技术结合,使千年鼓点焕发新的传播活力。

在全球文化同质化趋势下,彝族传统文化的保护面临双重挑战:既要防止文化符号的碎片化消费,又需激活传统的现代适应力。未来研究可着重三个方向:建立毕摩文献的数字化基因库,开发传统生态技术的当代应用模型,以及探索非遗产品的IP化运营路径。正如奢香博物馆的实践所示,当传统文化通过科技赋能实现“活态传承”,其蕴含的智慧将成为铸牢中华民族共同体意识的重要精神资源。这种文化自觉,不仅关乎一个民族的存续,更是人类文明多样性的珍贵注脚。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17