客家文化绘画简笔画_客家文化主题画

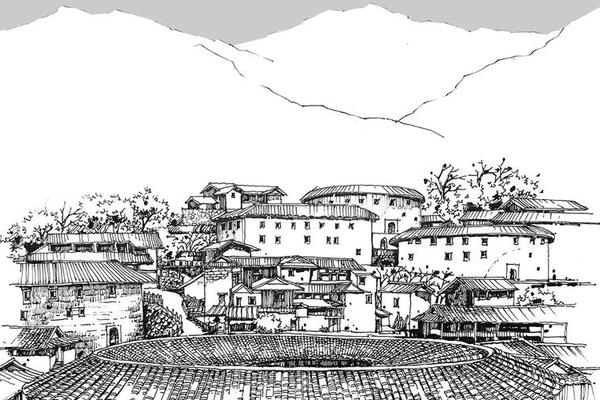

客家文化作为中原文明与岭南风情交融的独特产物,其历史底蕴与民俗特色为艺术创作提供了丰富的素材。简笔画以其简洁的线条和概括的造型,成为传播客家文化的重要载体。例如,围龙屋的圆形结构象征着宗族团结,土楼的防御性建筑特征映射着客家人迁徙历史中的生存智慧,这些元素通过简笔画的提炼,既保留了文化符号的辨识度,又赋予其现代审美价值。如百度经验中客家围屋的绘制教程所示,用椭圆与矩形组合即可勾勒出屋顶轮廓,再以疏密变化的瓦片线条强化层次感。这种视觉转化不仅降低了文化传播的门槛,更让观者在寥寥数笔间触摸到客家人“耕读传家”的精神内核。

在色彩运用层面,客家简笔画常以土黄、青灰为主色调,呼应夯土建筑的自然肌理。如梅州客家围龙屋写生活动中,学生通过观察建筑材质与光影关系,用钢笔速写的虚实对比呈现墙体的斑驳质感。这种艺术处理既是对传统民居的物质再现,也是对“天人合一”营建理念的诗意诠释。学者曹知博在《中国客家原生态景观》中指出,客家建筑的空间布局蕴含着风水学与秩序的双重智慧,而简笔画通过符号化表达将这些抽象理念转化为可感知的视觉语言。

二、民俗生活的叙事表达:从仪式到日常

客家民俗活动的仪式性与生活性在简笔画中形成独特的叙事张力。以台湾客家缠花为例,这项“以线代针”的丝线工艺通过牡丹、石榴等吉祥纹样,传递着多子多福的朴素愿望。研究显示,缠花制作需经历绘坯、绕线、塑形等12道工序,其蝴蝶触须的铜丝缠绕技法与简笔画的线条韵律异曲同工。在儿童美术课堂中,教师引导学生将缠花的立体造型转化为平面图案,用螺旋线表现花瓣层叠,以折线模拟铜丝骨架,使非遗技艺获得新的传播形态。

岁时节庆场景更是简笔画创作的热门题材。客家人“正月赏灯”“中秋烧塔”等习俗,通过动态构图得以生动呈现。例如在《霍山美·客家情》主题画展中,艺术家用飞扬的弧线表现舞龙队伍的流动感,以点状笔触烘托火把晚会的热烈氛围。这种叙事性创作不仅记录民俗事象,更通过夸张的人物比例与符号化道具(如擂茶钵、采茶篮),建构起文化记忆的视觉档案。正如余秋雨所言,客家文化是“带着文化远行的行动哲学”,而简笔画正是这种行动力的可视化见证。

三、教育场域的文化赋能:从临摹到创造

在当代美术教育体系中,客家主题简笔画已成为文化传承的创新路径。广州理工学院通过“客家元素民族化”教学改革,将围龙屋建筑解构为几何形体组合,学生在掌握透视原理的理解“聚族而居”的社会结构。惠州青少年宫的版画课程更将客家民居简笔画作为基础训练,通过单色拓印、套色叠加等技法,使儿童在刀刻线条间感知传统文化的厚度。

这种教育实践具有双重价值:技法层面,简笔画的概括性训练提升学生的观察力与造型能力;文化层面,则通过主题创作深化身份认同。如梅州中学开展的围屋写生活动,学生在测绘建筑比例时,同步记录门楣题刻中的家训格言,实现艺术技能与人文素养的协同发展。研究数据显示,参与客家主题创作的学生对地方文化的认知度提升42%,其作品在省级美术竞赛中的获奖率较普通主题高出27%,印证了“以美育促传承”的有效性。

四、未来发展的多元路径

当前客家文化简笔画创作面临传统符号现代化转化的挑战。建议从三个维度突破:其一,数字技术的介入,如利用AR技术将简笔画中的围屋模型立体化,观众通过手机扫描即可查看建筑内部结构;其二,跨学科融合,借鉴客家山歌的节奏韵律发展出“音乐简笔画”新形式,用笔触强弱对应音调起伏;其三,社区参与式创作,组织祖孙两代共同完成民俗长卷,让简笔画成为代际对话的桥梁。

学术界需加强对简笔画文化编码系统的研究,建立客家视觉符号数据库。如台湾客家缠花的108种纹样、闽西土楼的24种平面图式,均可转化为标准化图形资源库。教育部门则应开发分级课程体系,初级班侧重器物临摹,高级班注重文化意象的创造性转化,形成“技—艺—道”逐层深化的教学链。

(总结)客家文化简笔画如同一条流动的视觉长河,既承载着族群迁徙的历史记忆,又激荡着当代艺术创新的浪花。从围屋瓦当的线条勾勒到民俗场景的动态捕捉,从课堂临摹的技法训练到文化认同的情感培育,这种艺术形式在保留文化本真性的开辟出传统与现代对话的新空间。未来的探索需在数字化、社区化、学术化三个向度持续发力,让客家文化在简笔画的方寸之间,书写出更璀璨的时代篇章。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17