茶文化基本知识-中国茶文化简介50字

在杭州西湖龙井村的茶园里,当清晨的薄雾还萦绕在茶树枝头,采茶人的指尖已经开始了与嫩芽的对话。这个延续了千年的场景,正是中国茶文化生生不息的缩影。从神农尝百草的传说,到丝绸之路上的茶马古道,再到当代都市的茶艺空间,茶叶始终在中国人的精神世界里占据着独特位置。这片神奇的东方树叶,不仅塑造了中国人特有的生活方式,更淬炼出"和敬清寂"的哲学精髓,成为解读中华文明的一把密钥。

千年茶史的文明脉络

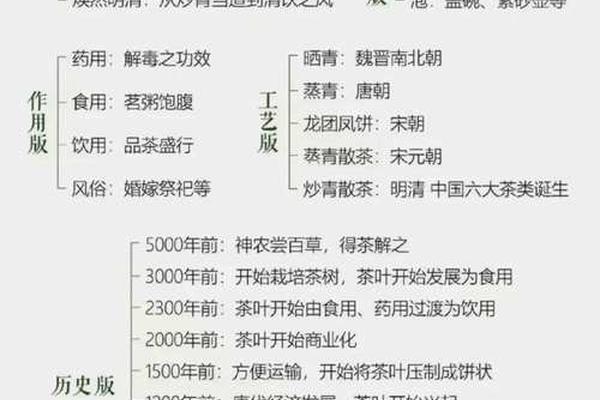

中国茶文化的萌芽可追溯至上古时期。《神农本草经》记载的"神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之",揭开了茶最初作为药用的神秘面纱。唐代陆羽著《茶经》,首次系统构建了茶学体系,标志着茶文化进入成熟期。宋代蔡襄在《茶录》中记载的"斗茶"习俗,将品茗提升为风雅的艺术形式。至明清时期,"瀹饮法"的普及使饮茶真正走向大众化,茶馆文化随之兴盛。

茶马古道上的驼铃声见证了茶文化的对外传播。这条始于唐宋、盛于明清的商贸通道,不仅输送着砖茶与马匹,更传递着文明的密码。日本茶道宗师千利休在《南方录》中坦言其茶道思想源于中国禅茶,而英国下午茶文化中的银质茶具,其形制可溯至景德镇青花瓷。正如英国汉学家麦克法兰在《绿色黄金》中所言:"茶叶塑造了现代世界,而它的根源深植于中国土壤。

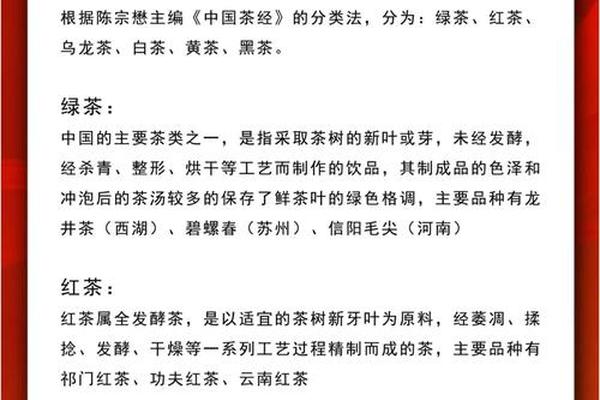

六大茶类的工艺密码

绿茶的不发酵工艺保留了茶叶最原始的清香,龙井的"糙米色"与碧螺春的"白毫显露",都是匠人掌控火候的见证。黄茶独特的"闷黄"工序,在湿热作用下催生出醇厚滋味,霍山黄芽的金黄汤色恰似凝固的阳光。白茶的自然萎凋工艺看似简单,实则对天气温湿度有着苛刻要求,政和白茶的毫香蜜韵正是时间馈赠的礼物。

乌龙茶的半发酵技艺最具哲学意味。安溪铁观音的"绿叶红镶边",是摇青工序中叶片碰撞产生的酶促氧化结果,这种"七分绿三分红"的状态隐喻着中国文化的"中庸之道"。红茶的完全发酵创造了茶红素与茶黄素的完美配比,正山小种的松烟香记载着明代军队意外催生的工艺传奇。黑茶的后发酵过程宛如生命的二次绽放,普洱茶的"越陈越香"特性,印证了《茶谱》所言:"藏之愈久,味愈胜也。

茶道精神的哲学内核

宋代点茶时击拂出的雪白沫饽,不仅追求视觉美感,更暗合"致清导和"的修养之道。明代朱权在《茶谱》中提出的"清、和、澹、静",将饮茶升华为精神修炼。现代茶学家庄晚芳提炼的"廉、美、和、敬"中国茶德,既承古韵又合时宜。这些理念在潮汕工夫茶的"关公巡城"中具象化,在四川盖碗茶的"天地人"三才杯中符号化。

禅茶一味的思想深刻影响着东亚文化圈。径山寺的禅茶仪轨衍生出日本茶道,大益寺的"吃茶去"公案成为禅宗著名话头。这种将日常生活审美化的智慧,与德国哲学家雅斯贝尔斯提出的"轴心时代"理论不谋而合。茶道中蕴含的"和"文化,在当代冲突不断的国际形势下,正显现出特殊的现实意义。

现代传承的守正创新

在杭州中国茶叶博物馆,AR技术重现宋代分茶技艺;在喜茶实验室,冻干技术锁住白牡丹的初春鲜爽。传统工艺与现代科技的碰撞,催生出冷萃茶、超微茶粉等新形态。抖音上的"茶艺师挑战赛"吸引千万点击,B站的茶文化科普视频让Z世代重新发现传统之美。这种创新不是对传统的解构,而是用时代语言进行的文化转译。

茶文化教育正在形成完整体系。安徽农业大学设立茶文化专业硕士点,培养复合型人才;少儿茶艺课程进入中小学课后服务项目;国际茶文化交流周成为外交新平台。但茶文化传承仍面临挑战:机械化生产对传统技艺的冲击,快消品对慢饮文化的消解,都需要在创新中寻找平衡点。正如茶学家陈椽所言:"守住茶之根本,方能万变不离其宗。

当夕阳为武夷山的茶园镀上金边,茶人们仍在探寻这片叶子的无限可能。从药用、食用到品用,从物质到精神,中国茶文化始终保持着强大的包容性与生命力。在全球化与本土化交织的今天,茶文化既需要坚守"和敬清寂"的精神内核,也要构建新的表达范式。未来研究可深入探讨数字化时代的茶文化传播机制,或从生态学角度研究茶园系统的可持续性。这杯浸润了五千年的东方之饮,必将在新的文明对话中继续散发智慧芬芳。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17