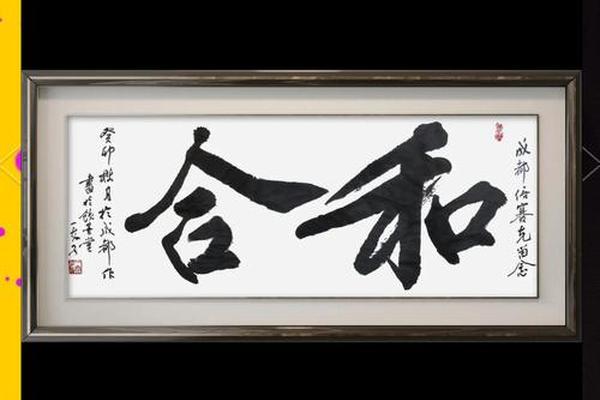

和合文化图片大全 和合文化精髓

在浙江天台山的云雾深处,寒山与拾得手持竹盒与荷花的铜像凝固成永恒的剪影,这组被雍正皇帝敕封为"和合二圣"的唐代高僧形象,已成为中华文明最生动的视觉符号之一。从甲骨文中"和""合"二字的最初形态,到故宫太和殿藻井上阴阳相生的彩绘图案;从敦煌壁画里胡汉商队交融的丝路图景,到当代设计师将篆书"和"字解构为国际品牌标识的创意实践,和合文化以图像为舟楫,承载着"和实生物,同则不继"的哲学精髓,在五千年文明长河中激荡出永恒的生命力。这些视觉符号不仅是审美的载体,更是中华民族处理差异、化解矛盾、追求共生的精神图谱。

二、哲学符号的视觉嬗变

和合"二字的甲骨文形态已暗含深刻哲理:"和"字初为编管乐器笙的象形,象征不同音律的和谐共鸣;"合"字则描绘器皿相扣的形态,隐喻物质与精神的交融共生。这种原始意象在春秋时期演变为"和同之辩"的理论体系,《国语·郑语》中"和实生物"的论断,通过战国青铜器上的饕餮纹与云雷纹的共生构图得以具象化——狰狞兽面与流动云纹的对立统一,恰是"和而不同"哲学观的物质投射。

儒释道三教在天台山的融合,催生了独特的视觉表达范式。国清寺隋代古塔的八角形制暗合八卦方位,寺内"鱼乐国"池中锦鲤与荷叶构成的动态平衡,诠释着"天人合一"的生态智慧。明代画家徐渭创作的《寒山拾得图》,以泼墨写意手法将两位高僧的癫狂之态与山水意境结合,用艺术语言解构了世俗与超脱的边界,成为"身心和合"理念的视觉注解。

三、当代语境的创新转译

在杭州亚运会的文创展区,源自天台山"一根藤"工艺的《福禄寿》作品惊艳世界。这种传承600年的木作技艺,通过72道榫卯将檀木枝条蜿蜒成连绵不绝的藤蔓,既暗合"和合圆融"的传统寓意,又以模块化设计呼应现代建筑的预制理念。设计师王澍在宁波博物馆外墙使用的"瓦爿墙"技术,将唐宋至明清的残砖碎瓦重新拼合,让历史断层在当代建筑中达成时空意义上的"和合"。

数字技术为传统符号注入新活力。台州学院2024年开发的"和合文化基因库",将寒山诗碑、济公传说等元素转化为3D数字资产,学生通过VR设备可置身于虚实交融的"和合圣地"。更值得关注的是现象级游戏《黑神话:悟空》中的视觉叙事:BOSS战场景里破碎佛雕与机械零件的共生,恰是传统文化与现代文明碰撞的隐喻,这种"破坏性重构"的视觉语言,暗合着和合文化"历劫重生"的哲学本质。

四、全球文明对话的视觉桥梁

在迪拜世博会的中国馆,"和合之舟"艺术装置以2008片激光雕刻的琉璃瓦构成流线型曲面,每片瓦当上的汉字偏旁与阿拉伯纹样相互渗透,这种文字解构与重组的过程,恰似文明交流中"和羹之美,在于合异"的具象演绎。法国纳维尔市的"和合文化图片展"上,《二十四节气木雕》系列将农事周期与道教星象图结合,西方观众通过图像读懂了"天人相应"的东方智慧。

企业品牌的设计转型更具启示性。本土咖啡品牌"anD和"的LOGO设计,将篆书"和"字部首与英文"and"的字母形态融合,店内空间布置中,明代家具的线条与北欧极简主义达成微妙平衡。这种跨越时空的文化拼接,不仅创造了商业价值,更构建起"各美其美,美美与共"的现代消费场域。

五、未来图景的构建路径

当前和合文化的视觉传播仍面临符号固化危机。台州"和合小镇"的实践提供了破局思路:通过"基因解码工程"梳理出1082个文化元素,形成可拆解重组的视觉元件库。在2022年文化标识建设成果展中,"和合二仙"瓷盘采用赛博朋克配色,传统根雕技法与3D打印结合,这种"传统的非传统表达",为文化符号的年轻化传播开辟新径。

学术研究需建立跨学科对话机制。中国人民大学张立文教授提出的"和合学"理论,与德国学者哈贝马斯的交往行为理论存在对话空间。台州学院举办的"和合文化全球论坛"开创性设立"数字人文"分论坛,学者们探讨区块链技术如何确保文化衍生品的版权流转,这种将古老智慧与前沿科技结合的尝试,或将成为文化传播的新范式。

站在人类文明史的维度回望,从敦煌壁画中的联珠纹到元青花上的波斯钴蓝,从浮世绘引发的欧洲新艺术运动到当代的"国潮"设计,和合文化始终在差异中寻找共鸣。当我们在天台山和合文化园凝视那些跨越千年的图像遗存,不应止步于怀旧式凭吊,而要以创造性转化构建新的视觉语法——让寒山拾得的竹盒装满数字时代的文明密码,让太和殿的藻井图案演变为元宇宙的交互界面,这才是"和合"智慧在人类命运共同体构建中的终极意义。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17