围棋文化的内涵和象征意义讲解-围棋的意义和魅力

一块纵横十九路的棋盘,三百六十一个交叉点,黑白两色的围棋子,在东方大地上已流传四千余年。这看似简单的游戏规则背后,凝聚着华夏文明对宇宙规律的深刻理解,承载着东方智慧的哲学思辨。从商周时期的龟甲纹路到唐宋文人的雅集对弈,从明清棋谱的刊刻流传到人工智能的世纪对决,围棋始终以其独特的文化密码,诉说着中华文明对天人关系的深邃思考。当代德国哲学家雅斯贝尔斯曾惊叹:"围棋是世界上最复杂的智力游戏,它包含着东方思维的全部奥秘。"这种评价揭示了围棋超越竞技层面的文化价值,其棋盘上的每步落子,都是对生命哲学的具象演绎。

阴阳相生的宇宙模型

围棋最直观的哲学意象是黑白子的对立统一。道家经典《淮南子》有云:"阴阳者,天地之大理也",这种辩证思维在围棋中得到完美呈现。黑与白既相互对抗又彼此依存,正如《周易》所言"一阴一阳之谓道",棋局中攻守转换、虚实相生,正是阴阳互化的具象演绎。日本棋圣吴清源提出"中的精神",强调对局时要保持动态平衡,这与《道德经》"万物负阴而抱阳"的理念不谋而合。

棋盘上的空间分割更暗合古代天圆地方的宇宙观。九宫星位的设定对应着北斗七星的方位布局,中央天元象征着"太极",四边星位暗合四象,这种设计使得棋局成为微观的宇宙模型。宋代棋待诏李逸民在《忘忧清乐集》中记载:"夫弈棋者,要诀造微,精思入神,究阴阳之变化,参天地之盈虚。"这种将棋理与天道相参的认知,构成了围棋文化的哲学根基。

博弈思维的战略镜像

围棋的战略思维与兵家智慧高度契合。《孙子兵法》中"不战而屈人之兵"的谋略,在围棋中体现为不直接厮杀而构筑大势的取胜之道。明代军事家戚继光曾以围棋训练将领的布阵能力,清代《棋经十三篇》更是直接借鉴兵法术语阐述棋理。这种战略思维的通用性,使围棋成为哈佛商学院战略管理课程的研究案例。

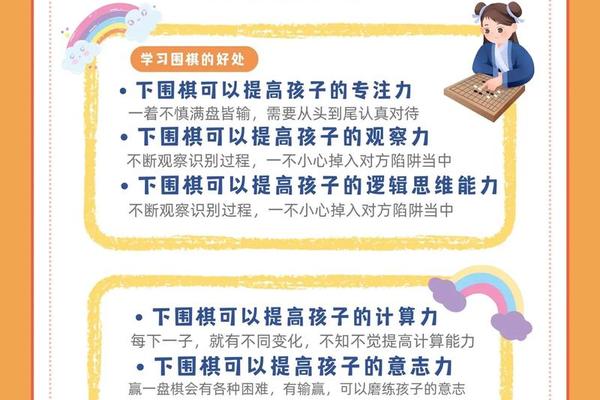

现代认知科学的研究证实,围棋训练能显著提升执行功能与元认知能力。心理学家安德斯·艾利克森的研究表明,职业棋手在大脑神经网络的连接密度上显著优于常人。日本将棋联盟的调查数据显示,系统学习围棋的青少年在问题解决能力测试中得分提高23%。这些实证研究揭示了围棋在思维训练方面的独特价值。

禅意美学的精神修行

围棋对弈过程本身就是审美体验的生成场域。宋代《棋经》强调"善弈者通盘无妙手",追求行棋的自然流畅。这种美学追求与道家"大巧若拙"的思想相通,日本棋院悬挂的"幽玄"匾额,正是对这种意境美的极致诠释。棋局中产生的"神之一手",往往诞生于物我两忘的创作状态,与艺术创作中的灵感迸发异曲同工。

棋道修炼与心性涵养密切关联。唐代诗人白居易在《池上二绝》中写道:"山僧对棋坐,局上竹阴清",描绘了围棋作为精神修行的场景。日本茶道大师千利休将围棋视为"流动的坐禅",强调对弈时的专注与觉知。这种将技艺升华为道的精神追求,使围棋超越了单纯的竞技范畴,成为东方特有的修行方式。

文化传播的现代启示

在全球化语境下,围棋正成为跨文化对话的重要媒介。AlphaGo的人机大战引发全球对人工智能的讨论,韩国棋院与欧洲围棋联盟的合作项目培育了数十万海外棋迷。这种文化传播不仅输出技艺,更传递着东方思维中的整体观与和谐理念。剑桥大学东方学系的研究表明,围棋学习者对东方哲学的理解深度提升37%。

围棋教育在当代展现出新的可能性。新加坡教育部将围棋纳入资优课程,美国斯坦福大学开设"围棋与决策思维"通识课。我国围棋协会的数据显示,参与围棋培训的儿童在数学建模竞赛中的获奖率是普通学生的2.1倍。这种教育实践验证了围棋在培养系统性思维方面的独特优势。

当人工智能破解了围棋的算法密码,人类对围棋的探索反而进入了更深的哲学层面。这个诞生于石器时代的智慧游戏,依然以其无限的可能性吸引着现代人的思考。它既是传统文化的活化石,又是现代思维训练的磨刀石,更是东西方文明对话的桥梁。在数字化浪潮席卷全球的今天,围棋文化的多维价值提示我们:技术发展不应遮蔽人文精神,文明进步需要传统智慧的滋养。或许这正是围棋历经千年而不衰的终极奥秘——它永远在教我们如何更好地理解世界,也理解自己。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17