方言文化传承教育(方言的保护与传承)

在苏州评弹的吴侬软语与川剧高腔的抑扬顿挫间,在闽南童谣的婉转旋律与粤语俚语的鲜活生动里,中华文明五千年的文化密码正悄然传递。当联合国教科文组织将全球六成语言列入濒危名录时,中国方言版图上,吴语区青少年掌握方言比例已跌破5%的。这种文化基因的消逝不仅是语言生态的失衡,更意味着地方知识体系与集体记忆的断层。方言保护已从学术课题升华为关乎民族文化根脉存续的时代命题。

文化基因的载体价值

方言作为地域文化的活化石,承载着独特的认知体系与文明密码。苏州评弹的"起平落"唱腔结构,暗合江南水乡的婉转韵律;粤语九声六调中,封存着岭南先民对自然声响的模仿智慧。正如冷志敏教授指出,方言是"打开地域文化宝库的密钥",闽南语中"茶米油盐"的专有词汇体系,完整再现了海上丝绸之路的商贸图景。

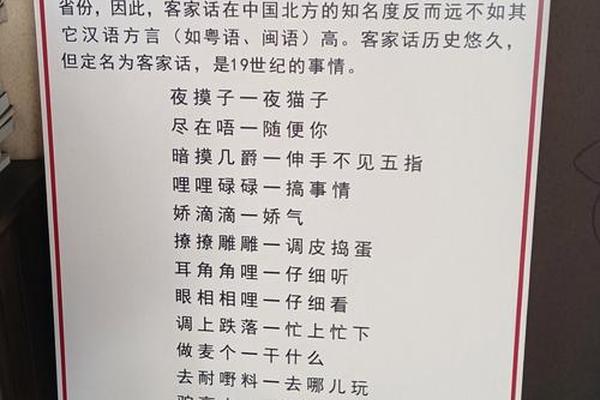

语言生态学视角下,方言与普通话构成互补共生的文化矩阵。宁波大学的田野调查显示,双语能力者在地域文化认同指数上较单语者高出37%。这种文化认同的维系作用,在客家人"宁卖祖宗田,不忘祖宗言"的祖训中得以彰显。当昆明方言讲述者岳立发现00后青少年方言断层率达80%时,抢救的不仅是语言符号,更是附着其上的集体记忆与情感纽带。

教育体系的创新实践

高校正成为方言传承的前沿阵地。武汉大学《方言与中国文化》课程连续五年选课爆满,学生自创的方言版《小猪佩奇》点击量超千万,这种将学术研究与大众传播结合的模式,使方言教育突破课堂边界。宁波大学建立的"方言基因库"收录120种濒危方言语音样本,为数字化保护提供学术支撑。

基础教育阶段的浸润式教学初现成效。成都天府新区航空学院的方言选修课,使外地学生方言掌握率提升至68%。广州越秀区试点"双师课堂",聘请非遗传承人担任方言导师,将童谣教学融入语文课程。这种"学术+实践"的模式,正在重塑青少年的语言认知结构。

多维立体的保护机制

政策层面差异化保护策略成效显著。《语言生态建设纲要》实施后,苏州方言使用场景恢复率提升25%。深圳设立"方言保护专项基金",对传承人实施创作补贴。杭州试点的"方言友好社区",在公共标识系统中增设方言注音,构建全龄段语言环境。

技术创新为活态传承开辟新径。AI方言合成系统已能还原93%的发音特征,抖音"方言挑战赛"吸引超2亿用户参与。同济大学开发的VR方言博物馆,通过情境模拟重现民国市井对话场景。这些数字手段不仅留存语音标本,更激活了文化传播动能。

传承路径的多元探索

民间力量的创造性转化令人瞩目。昆明"大嘴款昆明"方言脱口秀,将飞虎队故事与新锐喜剧形式结合,单场直播观众破百万。上海方言音乐人创作的沪语摇滚,在年轻群体中掀起"新海派文化"风潮。这种"传统IP+现代表达"的模式,使方言突破代际传播壁垒。

国际传播中的方言价值正在凸显。新加坡《联合早报》开设潮汕话专栏,纽约唐人街的粤语广播听众达30万。语言学家Goodall的研究证实,双语者在跨文化交际中表现出更强的认知弹性。方在成为讲好中国故事的独特声部。

站在文化传承的十字路口,方言保护需要构建"学术研究—教育传承—数字创新—产业转化"的完整生态链。未来应着重开展方言资源的多模态数据库建设,探索方言在人工智能语言模型中的训练价值,推动《方言文化保护法》的立法进程。当年轻人在短视频平台用乡音讲述家乡故事时,我们看到的不仅是语言的复苏,更是文化自信的觉醒。这种觉醒,终将汇成中华文明永续发展的澎湃动力。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17