礼乐文化的渊源和演变过程 古代的礼乐文化有哪些

2025-04-17 15:15:42

编辑:遁地八字网

浏览:

11 次

1. 远古起源(新石器时代至夏朝)

礼乐文化最早可追溯至新石器时代晚期,与原始宗教祭祀活动密切相关。原始先民通过祭祀活动表达对自然神灵的敬畏,“礼”表现为祭祀仪式中的行为规范,“乐”则通过歌舞和简单乐器(如骨笛、陶埙)娱神祈福。例如,黄帝时期已出现《云门》《大卷》等乐舞,兼具文治武功的象征意义。夏朝时期,礼乐逐渐与政治结合,二里头遗址出土的青铜礼器和乐器(如铜铃、石磬)表明礼乐文化已具雏形。

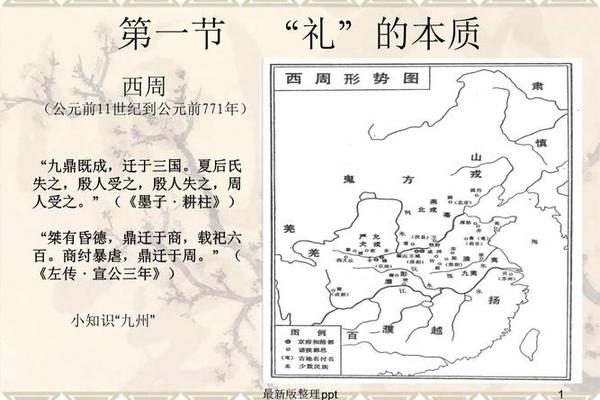

2. 商周制度化(商至西周)

商代礼乐以祭祀祖先为核心,青铜器铭文和甲骨文显示其礼器组合(如鼎、簋)与乐器(编庸、磬)已形成等级规范。至西周,周公在夏商基础上“制礼作乐”,将礼乐从宗教祭祀扩展为政治制度,确立“吉、凶、军、宾、嘉”五礼和配套乐制,通过分封制、宗法制与礼乐结合,构建等级森严的社会秩序。例如,周天子使用“宫悬”(四面悬挂编钟)和“八佾”舞队,而诸侯、士大夫逐级递减。

3. 春秋战国的转型与“礼崩乐坏”

随着周王室衰微,诸侯僭越礼制(如季孙氏“八佾舞于庭”),传统等级制度瓦解。孔子等儒家学者试图恢复周礼,强调“克己复礼”,将礼乐从外在规范转化为内在道德教化,提出“礼乐仁义”思想。这一时期,礼乐文化的核心从政治统治转向教育,成为儒家思想的重要基石。

4. 秦汉以后的整合与传承

秦汉以降,礼乐制度虽不再作为政治核心,但仍被历代王朝用于彰显正统。例如,汉代复兴雅乐,唐代将胡乐融入宫廷音乐,宋代以理学重构礼乐内涵。明清时期,礼乐进一步世俗化,融入民间习俗(如婚丧礼仪)。

古代礼乐文化的核心内容

1. 礼制体系

2. 乐制体系

3. 礼乐互动

礼乐文化是中国古代社会秩序与精神信仰的双重基石,其演变从原始祭祀到制度规范,再到道德教化,深刻影响了中华文明的观和政治结构。尽管后世礼乐制度的形式不断变化,但其“和序并重”的文化内核仍延续至今,成为中华文化的重要标识。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17