乡土文化传承与发展的思考;乡土记忆与文化传承

2025-04-17 15:15:17

编辑:遁地八字网

浏览:

13 次

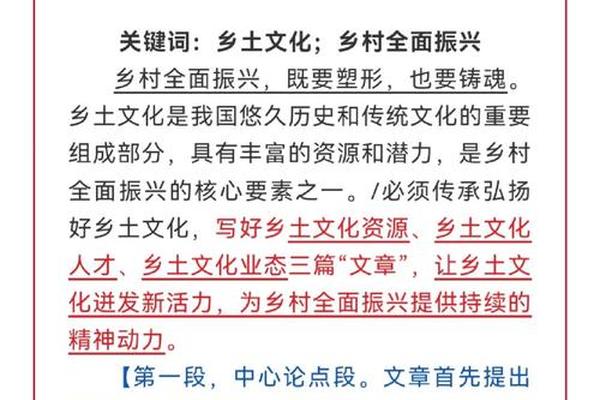

乡土文化作为中华文明的重要根基,既是乡村振兴的灵魂,也是维系乡土记忆的核心纽带。结合乡村振兴战略背景与当前实践,乡土文化的传承与发展需从以下角度展开系统性思考:

一、乡土文化的核心价值与挑战

1. 文化价值的多维性

乡土文化涵盖农耕文明、手工艺、节庆习俗、村落景观等多元内容,承载着人与自然和谐共生的智慧(如梯田保护、生态循环农业)。其核心价值不仅在于历史记忆的留存,更在于为现代乡村提供精神凝聚力与身份认同感。例如,川方言口传文化通过民俗故事、歌谣等形式,成为地方文化认同的重要载体。

2. 传承面临的现实挑战

二、乡土文化传承的实践路径

1. 教育体系的重构

2. 创新性转化与产业融合

3. 传承主体的培育

三、乡土记忆重建的系统性策略

1. 记忆载体的保护与激活

2. 记忆传播的媒介创新

3. 政策与制度保障

四、典型案例的启示

1. 山东荣成实践:通过“写荣成、画荣成”活动,将海洋文化与现代文艺创作结合,激发本土文化创造力。

2. 贵州非遗工坊:6700余家工坊链接生产与销售,既保护技艺又创造经济价值,实现“非遗造血”。

3. 川方言口传研究:通过田野调查与数字化保存,重建方言与乡土记忆的关联,为文化认同提供学术支撑。

乡土文化的传承不仅是历史使命,更是乡村振兴的内生动力。需以系统性思维整合教育、产业、技术等多维度资源,在保护文化根脉的同时激发创新活力。唯有让乡土记忆“活”在当下,才能实现文化传承与经济发展的共赢,为乡村铸就可持续发展的精神内核。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17