乡土文化特点总结、中国乡土文化

1. 以土地为核心的自然依存性

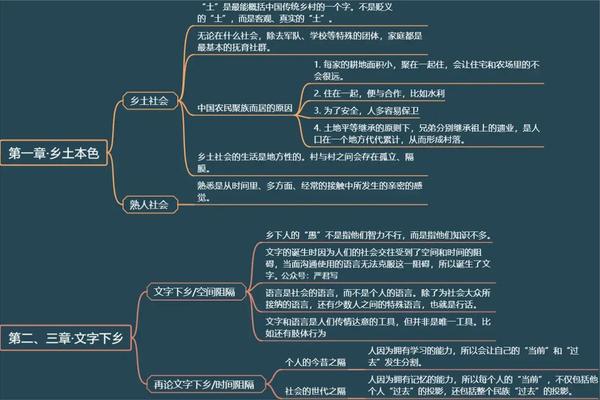

乡土文化的根基与土地密不可分。农民世代依附土地生存,形成了“安土重迁”的价值观,土地不仅是经济来源,更是精神寄托。例如,传统习俗中常以“灶土”缓解思乡之情,体现了人与土地的深层情感联结。农耕文明塑造了乡土社会“不流动”的特性,村落成员长期定居,形成稳定的熟人社会。

2. 礼俗社会与差序格局

乡土社会以“礼治”而非“法治”维持秩序,传统、乡规民约和宗族权威是主要治理方式。人际关系呈现“差序格局”,即以个人为中心向外扩展的亲缘、地缘关系网络,强调“克己复礼”“孝悌忠信”等儒家道德规范。例如,家族不仅是生活单位,还承担政治、经济功能,如《红楼梦》中的贾府。

3. 熟人社会的非文字化传统

乡土社会的沟通依赖面对面交流,文字需求较低。经验通过口耳相传,形成“特殊语言”(如方言、肢体语言)和习惯记忆。这种传统导致乡土文化中文字教育的边缘化,但也强化了社群凝聚力。费孝通指出,乡土社会的信用源于对行为规矩的熟悉,而非契约。

4. 多元的非物质文化遗产

乡土文化涵盖民俗风情、传统技艺(如蜡染、木雕)、古建遗存、村规民约、节庆仪式等。例如,贵州丹寨通过保护苗族蜡染技艺推动乡村振兴。这些文化形式不仅是历史记忆的载体,也是社区认同的核心。

5. 自给自足的经济与封闭性

传统乡土经济以家庭为单位,强调自给自足,形成封闭的村落结构。经济活动与自然节律紧密相关,如“日出而作,日入而息”。土地制度(如家庭联产承包制)的变革虽推动了现代化,但也带来人口流动、空巢化等挑战。

乡土文化的现代挑战与保护

1. 活态传承:如浙江安吉结合竹文化发展生态旅游,安徽宏村以徽派建筑打造文旅IP。

2. 制度创新:制定《乡土文化保护法》,将文化保护纳入新农村规划。

3. 社区参与:通过教育强化乡土文化认同,激发内生动力,如云南乡土公社推广有机农产品。

中国乡土文化是农耕文明的精神结晶,以土地为纽带、礼俗为规范、家族为单元,形成了独特的文化体系。面对现代化冲击,需通过“积极的延承”平衡传统保护与创新发展。典型案例(如丹寨、宏村)证明,乡土文化不仅是历史遗产,更是乡村振兴的重要资源。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17