民间文化艺术—中国传统民间艺术简介

2025-04-17 15:09:56

编辑:遁地八字网

浏览:

13 次

中国传统民间艺术是中华文化的重要载体,根植于劳动人民的日常生活与精神信仰,兼具实用性与审美性。以下从定义、主要形式、艺术特点及文化意义等方面进行简介:

一、定义与范畴

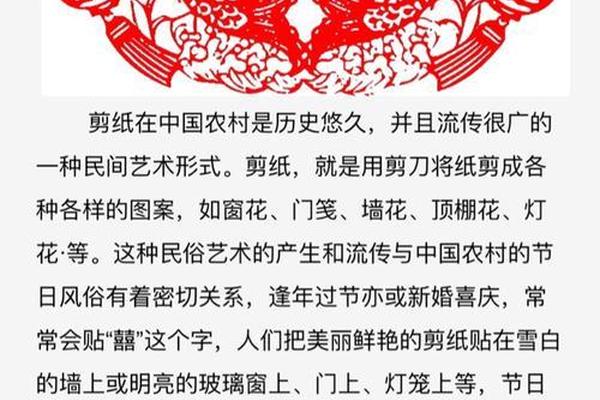

民间艺术是相对于宫廷艺术、文人艺术的概念,广义上包括工艺美术、音乐、舞蹈、戏曲等多元形式,狭义上则指以造型为核心的民间美术(如剪纸、泥塑、编织等)。其创作者多为农民和手工业者,以家庭或师徒方式传承,材料多取自天然(如竹、泥、布),主题贴近岁时节令、人生礼仪和民俗信仰。

二、主要类别与代表形式

1. 剪刻艺术

2. 塑作艺术

3. 织绣艺术

4. 表演艺术

5. 其他工艺

三、艺术特点

1. 生活化与实用性:多服务于民俗活动(如端午香包、中秋兔儿爷)或日常用品(蓝印花布、竹编器皿)。

2. 象征性与寓意:通过谐音(如“莲”寓“连年有余”)、图腾(抓髻娃娃辟邪)传递祈福纳吉的愿望。

3. 地域性与多样性:不同地区风格鲜明,如陕北剪纸粗犷、苏绣精致,反映当地自然环境与文化传统。

四、文化意义与当代发展

1. 文化传承:民间艺术是民族记忆的载体,如二人台戏曲、苗族银饰分别记录北方游牧文化与南方农耕社会的风貌。

2. 国际影响:2005年华盛顿“中国文化节”、史密森民俗节等活动推动剪纸、泥人等艺术走向世界,成为跨文化对话的桥梁。

3. 保护挑战:工业化与生活方式变迁导致部分技艺濒危,需通过非遗保护、创新设计(如环保竹编包装)实现活态传承。

中国传统民间艺术既是劳动人民智慧的结晶,也是中华文明多元一体的缩影。其丰富形态与深厚内涵,不仅塑造了独特的审美体系,更为现代艺术创新提供了灵感源泉。通过保护与活化,这些艺术形式将继续在全球化语境中焕发新生。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17