方言文化受追捧的背后,方言的文化价值

方言文化在当代社会的复兴与受追捧,既是文化寻根意识的觉醒,也折射出全球化背景下对文化多样性的深层需求。其背后的文化价值可从以下维度解析:

一、作为文化基因的载体:记录历史与地域特色

1. 活态历史档案

方言是地域文化的“活化石”,承载着族群迁徙、社会变迁的密码。例如,河南方言中的“中”字不仅代表认可,还隐含“天下之中”的地理概念和“执中求和”的哲学理念。闽东方言中保留的古汉语词汇(如“蒲笋”“荄子”)则成为研究古代农耕文化的线索。方言的语音、词汇系统往往与地方戏曲、民俗仪式紧密关联,如粤剧、秦腔等艺术形式的存续依赖方言的完整性。

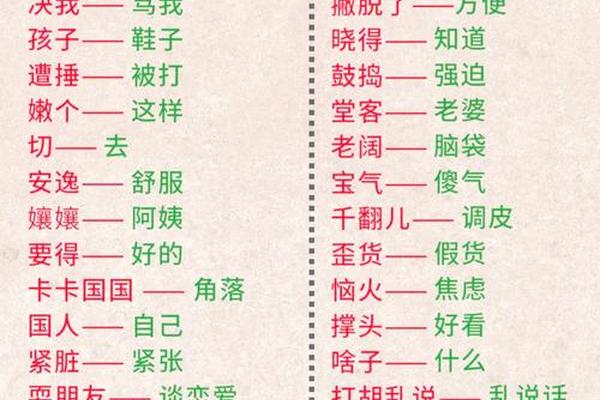

2. 地域性格的镜像

方言的表述方式折射地方群体的精神特质。东北方言的直白幽默体现了东北人豁达乐观的生存智慧,川渝方言的生动俏皮则与当地闲适包容的生活态度相呼应。上海话的细腻委婉与江南文化的精致典雅一脉相承,而西北方言的粗犷豪放则映射出黄土高原的质朴民风。

二、当代文化复兴的突破口:文艺创新与身份认同

1. 文艺创作的灵感源泉

方言通过影视、音乐等媒介焕发新生。例如,《狗剩快跑》中河南方言的幽默演绎强化了乡土叙事的真实感,《繁花》的沪语对白则还原了上海市民文化的烟火气。粤语歌曲、四川说唱等将方言与流行文化结合,既打破“土味”标签,又实现传统文化的现代表达。

2. 身份认同的情感纽带

方言是构建集体记忆的核心符号。调查显示,81.11%的高校学生认同家乡方言,近八成Z世代愿为方言“代言”。网络空间中,“为家乡上分”的方言短视频热潮,既是年轻一代对文化根源的追寻,也是对抗城市化进程中身份迷失的自我疗愈。

三、社会功能与经济价值:从文化资源到产业动力

1. 促进文旅融合

方言成为地域文化品牌的重要元素。东北方言影视作品(如《乡村爱情》)带动当地旅游经济,粤语文化的全球传播助力粤港澳大湾区的文化输出。福建通过开设方言校本课程、打造方言沉浸式体验平台,将方言保护与文旅开发结合。

2. 语言生态的平衡器

方言与普通话的互补关系维护了语言多样性。研究表明,双语(方言+普通话)环境有助于提升认知灵活性,而单一语言生态可能导致文化扁平化。例如,苏州方言的代际传承断裂已威胁到评弹等非遗项目的存续,凸显保护方言生态的紧迫性。

四、保护与挑战:全球化浪潮下的文化博弈

1. 濒危现状与代际断裂

数据显示,吴语区青少年熟练使用方言的比例不足10%,青岛方言的儿童使用率仅0.7%。城市化加速、人口流动导致方言使用场景萎缩,年轻一代的“方言断层”问题日益严峻。

2. 创新保护路径

部分地区通过政策引导探索活态传承:如福建要求学校开设方言课程,幼儿园每周安排方言活动,并培养“双语型”教师;上海、广东等地借助短视频平台推动方言的数字化传播,平衡娱乐性与文化深度。

方言文化的复兴,本质是现代化进程中“文化自觉”的体现。它不仅是怀旧情绪的宣泄,更是对单一文化霸权的一种温和抵抗。正如学者所言:“保护方言不是对抗普通话,而是守护文明的毛细血管,让多元文化在对话生。” 如何在全球化与本土化之间找到平衡,将是未来方言文化可持续发展的关键命题。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17