侗族文化侗歌;侗族童谣

2025-04-17 15:08:56

编辑:遁地八字网

浏览:

12 次

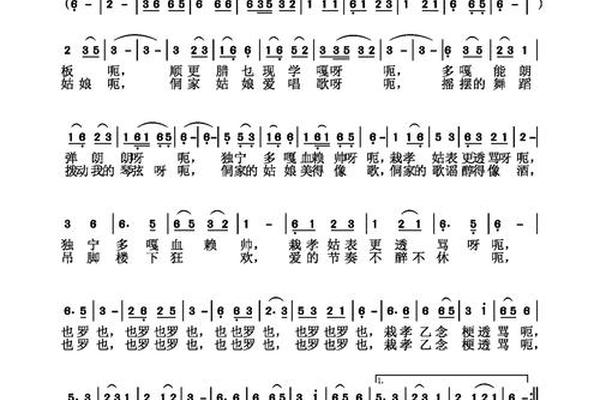

一、侗族大歌:多声部合唱的艺术瑰宝

1. 历史与特点

侗族大歌(侗语“嘎老”)起源于春秋战国时期,距今已有2500多年历史,是一种无指挥、无伴奏、多声部自然和声的民间合唱形式。其核心特征包括:

2. 传承与保护

二、侗族童谣:儿童成长的诗意教科书

1. 特点与内容

侗族童谣是侗族民歌的重要组成部分,具有以下特色:

2. 传承现状与创新

三、侗歌与童谣的文化价值

侗族大歌与童谣不仅是音乐形式,更是侗族社会结构的缩影:

侗族大歌与童谣共同构建了侗族文化的“声音档案”,从庄严的鼓楼对歌到童稚的儿歌传唱,展现了侗族人对自然、生命和社会的深刻理解。在现代化进程中,通过教育创新与国际化传播,这些古老的艺术形式正焕发新生,持续滋养着民族精神。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17