古诗词文化墙_文化墙制作

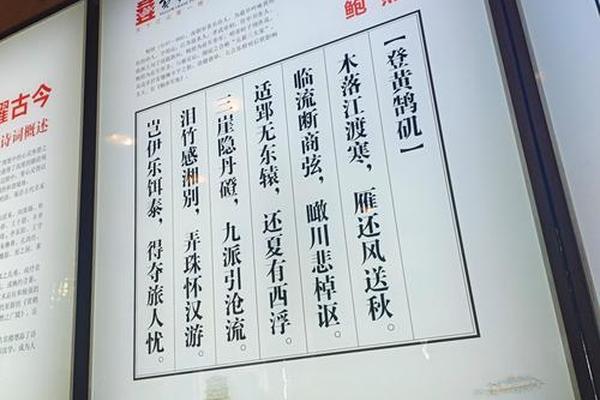

在当代文化复兴的浪潮中,古诗词文化墙作为一种兼具艺术性与功能性的载体,正逐渐成为城市空间、校园环境乃至家居装饰的亮点。它不仅是传统文化的视觉化呈现,更通过设计语言将诗词的意境转化为可触可感的实体,让观者在驻足间感受千年文脉的流淌。从博物馆到社区街道,从校园走廊到商业空间,古诗词文化墙以多元化的形态承载着文化传承与创新表达的双重使命,成为连接过去与未来的美学桥梁。

一、设计理念:以“三境”为灵魂

古诗词文化墙的核心在于对诗词意境的深度诠释。唐代诗论家王昌龄提出的“物境”“情境”“意境”三境理论,为文化墙设计提供了哲学框架。“物境”强调具象元素的视觉转化,例如《静夜思》中“床前明月光”的场景可通过水墨山水与光影结合的方式呈现,让观者直观感知诗词描绘的自然意象。“情境”则需通过设计传递情感,如苏轼《水调歌头》的思乡之情可通过留白手法与冷色调搭配,营造空灵悠远的氛围。而“意境”作为最高层次,要求设计师将诗人心境与当代审美相融合,例如敦煌博物馆与百雀羚联名设计中,通过飞天气韵与诗句的虚实结合,构建出跨越时空的文化对话。

这一设计理念在校园文化墙实践中尤为突出。甘肃甘泉街小学将“飞花令”诗词大会的竞赛元素融入墙面设计,通过动态展示与互动板块激发学生的参与感,使文化墙成为“可读、可感、可学”的立体教材。这种设计不仅还原诗词场景,更通过空间叙事引导观者完成从视觉到情感的升华。

二、元素构成:多维度的艺术表达

书法艺术的活化运用是古诗词文化墙的灵魂。楷书的端庄、行书的飘逸、篆书的古朴,不同字体与诗词内容的匹配能强化意境传达。例如李白的豪放诗篇适合狂草挥洒,而王维的山水诗则以隶书的沉稳呼应自然意境。在苏州博物馆的“吴门四家”主题墙中,文徵明小楷与《醉翁亭记》的结合,既展现书法美学,又通过字句错落营造出园林般的空间节奏。

装饰元素的符号化提炼则是连接古今的密码。传统纹样如云纹、回纹可作为边框装饰,隐喻诗词的韵律感;几何切割的现代造型则能解构古典意象,如将《枫桥夜泊》的钟声转化为波纹扩散的金属浮雕。上海某文创园区的文化墙将《诗经》中的植物图案进行扁平化设计,搭配LED灯光,使传统文化符号焕发科技质感。

色彩体系的意境编码需要遵循诗词情感基调。研究显示,暖色调适用于表现《将进酒》的豪迈,冷色调更适合《声声慢》的婉约。故宫文创团队在“千里江山”主题墙中,通过青绿渐变还原宋代山水画的色彩体系,同时加入金色勾线增强视觉层次,成功实现古典美学的现代转译。

三、材质工艺:传统与科技的共生

材质选择直接影响文化墙的质感表达。天然材质如竹木、石材能强化诗词的质朴之美,甘肃某书院采用陇东核桃木雕刻《凉州词》,木材的天然纹理与边塞诗的苍凉意境相得益彰。现代复合材料则拓展了表现维度:亚克力板的透光性适合营造“疑似地上霜”的朦胧感,UV打印技术能精准复刻《富春山居图》的笔触细节。深圳某科技企业大厅的文化墙,通过磁吸装置实现诗句模块化更换,既保留墙面完整性,又满足内容更新的需求。

工艺创新正在重塑文化墙的互动体验。AR技术的引入让静态墙面“活”起来——扫描《早发白帝城》诗句,即可呈现三峡航道的三维动画。声光电集成系统更是突破空间限制,杭州运河文化带的“诗词长廊”通过感应装置,使行人脚步触发相应诗句的灯光投影与语音诵读,构建沉浸式文化空间。

四、社会价值:从装饰到教育载体的演进

在公共空间领域,古诗词文化墙正承担起城市记忆重构的使命。西安大唐不夜城的“唐诗灯阵”,将三百首唐诗以霓虹灯牌悬于空中,游客穿行其间宛如步入盛唐诗卷,这种设计使文化传播突破博物馆边界,融入日常生活场景。教育机构则通过文化墙实现“隐性课程”开发,南京某中学的“诗词阶梯”,将《论语》章句按难易度分布在不同楼层,学生在登楼过程中自然完成经典诵读。

商业空间的文化墙则展现经济价值与文化价值的共生。成都宽窄巷子的“蜀韵诗墙”,将杜甫草堂诗词与川剧脸谱元素结合,既成为网红打卡点,又带动周边文创产品销售增长40%。这种“文化+”模式证明,恰当的设计能将诗词资源转化为可消费的文化资本。

走向未来的诗意空间

古诗词文化墙的创作本质是文化基因的当代转译。从设计理念的哲学建构到材质工艺的技术突破,从单一装饰功能到多维价值承载,其发展轨迹印证着传统文化创新表达的无限可能。未来研究可深入探索两方面:一是数字孪生技术的应用,通过虚拟文化墙拓展传播边界;二是社区参与式设计模式,让民众从观者变为创作者。正如王昌龄所言“诗有三格”,文化墙的创作亦需在物境、情境、意境中寻找平衡,让千年诗心在现代空间中持续跳动,为城市人文生态注入永恒的诗意。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17