方言文化流失问题分析 我国方言现状

一、方言流失的现状

1. 代际传承断裂严重

调查显示,青少年对方言的掌握率大幅下降。例如,苏州6-20岁人群熟练使用方言的比例仅为2.2%,杭州、宁波等地不足10%。福建宁德话的初中生中,仅4.9%能精通方言,而青岛12岁以下儿童的方言使用率仅0.7%。这种“雪崩型”和“冰销型”流失现象普遍存在,部分方言已濒临消亡。

2. 方言活力区域性差异显著

粤语、闽语等使用人口较多的方言(如广州话、潮汕话)虽仍具较强活力,但也出现疲态。例如,广州52.8%的受访者认为粤语使用人数将逐渐减少。而使用人数较少的方言(如深圳大鹏话、客家方言岛)面临更严峻的传承危机。

3. 语言生态失衡

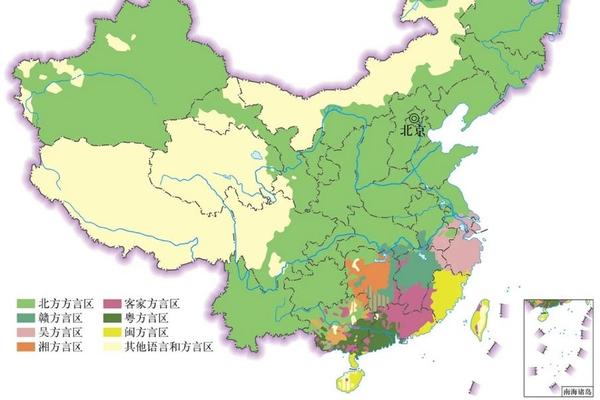

我国虽拥有130多种语言和十大汉语方言,但普通话的普及压缩了方言使用场景。许多方言仅存于家庭内部交流,公共领域基本被普通话取代。例如,吴语区年轻人在日常交流中需掺杂普通话词汇才能完成表达。

二、流失原因分析

1. 社会发展与人口流动

城市化进程加速人口迁移,方言使用场景减少。经济发达地区(如上海、深圳)因外来人口涌入,方言传承空间被挤压。例如,深圳的“大鹏话”因青少年陌生化而濒危。

2. 教育政策与语言环境变化

学校普遍推行普通话教育,家庭中长辈为适应孩子学习主动放弃方言。调查显示,教育水平越高的地区,方言流失越严重。例如,湖南部分家庭中,祖孙交流已改用“塑料普通话”。

3. 媒体传播与年轻群体文化认同

主流媒体对普通话的单一化传播削弱了方言的吸引力。年轻人更倾向追求时尚语言(如网络流行语),将方言视为“过时”符号。例如,香港学校因内地生源增加,低年级学生交流以普通话为主,粤语使用场景锐减。

4. 保护机制不足

尽管“中国语言资源保护工程”已记录1802个方言点,但活态传承仍缺乏系统性政策支持。部分地区对方言的保护停留于学术记录,未融入日常生活。

三、文化与社会影响

1. 文化多样性受损

方言是地域文化的核心载体,如地方戏曲、民间故事等非遗项目依赖方言传承。吴语、闽语等方言中保留的古汉语词汇(如“行”“畀”)若失传,将割裂历史文脉。

2. 语言生态失衡加剧

联合国教科文组织统计显示,全球96%的语言仅3%的人口使用。我国部分弱势方言(如军家话、疍家话)的消亡将导致语言生态单一化。

3. 社会认同与情感联结弱化

方言是地域认同的重要纽带。调查显示,方言断层的青少年对家乡文化归属感降低,可能加剧地域文化隔阂。

四、应对措施与未来展望

1. 完善政策与法律保障

参考福建省经验,将方言保护纳入地方语委职责,配套专项资金,并推动方言进入非遗名录。同时需平衡普通话推广与方言保护,避免政策对立。

2. 教育体系融入活态传承

试点方言校本课程(如粤语童谣、吴语戏剧),鼓励家庭营造双语环境。例如,温州尝试在幼儿园开展“方言日”活动。

3. 技术赋能与文化创新

利用数字化手段(如清华大学GIS系统)建立方言动态数据库,开发方言互动App。文学创作可借鉴林白《北流》的粤语写作模式,通过影视、短视频等新媒体传播方言文化。

4. 社会协同与公众参与

鼓励媒体开设方言栏目(如广播方言新闻),支持方言音乐、脱口秀等新形态。同时引导企业参与,如方言主题文旅项目。

方言流失本质是现代化进程中文化多样性与统一性博弈的缩影。保护方言需构建“记录—传承—创新”三位一体模式,既依托国家工程(如语保二期)的学术支撑,也需激发大众的文化自觉,让乡音在时代变迁中焕发新生。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17