民俗文化研究课题报告学生版-高二研究性课题范例免费

民俗文化作为民族精神的血脉,承载着千百年来的生活智慧与集体记忆。在全球化与现代化浪潮的冲击下,许多传统习俗正面临消逝的危机。高二学生通过研究性课题的形式探索民俗文化,不仅能深化对本土文化的理解,更能培养批判性思维与社会责任感。本文以“民俗文化研究课题报告学生版”为核心,从选题意义、研究框架、案例分析及创新路径等角度展开论述,旨在为高中生提供可借鉴的研究范式。

一、选题意义与核心价值

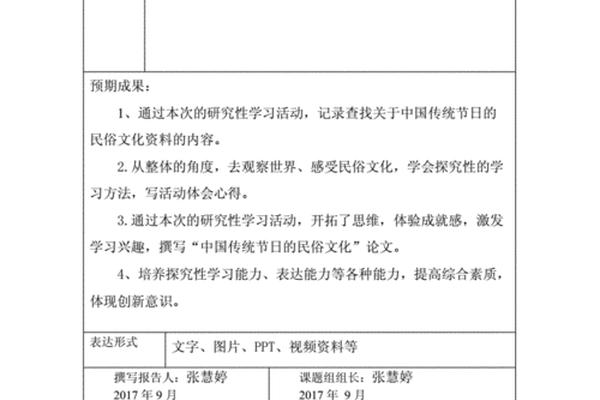

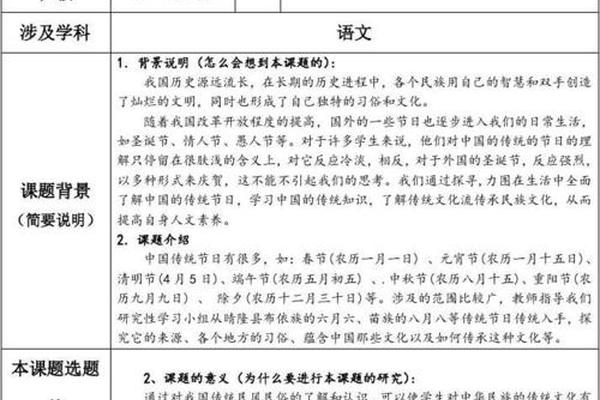

民俗文化研究是连接历史与当下的桥梁。根据的课题背景,民俗文化反映特定群体的生活方式、信仰体系和价值观念,如传统节日的祭祀仪式、婚嫁习俗中的规范等,都是社会结构演变的活态见证。对于高二学生而言,这类研究具有双重价值:一方面,通过田野调查和文献梳理,学生能直观感受文化传承的脉络;的调查报告显示,嘉峪关等地的民俗活动(如舞狮、剪纸)正面临年轻一代参与度下降的问题,研究过程本身即是对文化保护意识的唤醒。

从学科融合角度看,此类课题契合新课程标准对核心素养的要求。如所述,高中语文教材中的古诗文常涉及民俗元素,例如《诗经》中的农耕祭祀、《红楼梦》中的节庆描写。学生若能将文本分析与实地考察结合,不仅能提升文学解读能力,还能构建跨学科思维框架。提到的高校思政教育案例表明,传统文化研究有助于增强民族认同感,这对青少年的价值观塑造尤为重要。

二、研究框架与方法设计

一份规范的学生版课题报告需包含清晰的逻辑结构。的PPT框架提供了参考模板:引言、文化概述、传承发展、地区比较、当代价值及结论。具体实施时,可细化为以下步骤:

1. 文献综述与问题界定

依据的分类体系,从物质民俗(服饰、饮食)、精神民俗(信仰、艺术)等维度切入。例如研究潮汕工夫茶文化,需查阅《潮州府志》等古籍,同时结合提到的翻译策略,关注民俗术语的跨文化阐释差异。

2. 田野调查与数据采集

参考中嘉峪关婚俗调查方法,设计访谈提纲与观察记录表。例如对陕西社火表演的研究,可通过拍摄影像、记录艺人口述史,分析道具制作技艺的变迁(如提及的河南太昊陵祭祀器具改良)。

3. 对比分析与理论提升

运用的油画题材研究思路,将民俗符号(如年画中的门神形象)与现代艺术表达对比,揭示传统文化在当代的适应性。同时借鉴的传播策略,探讨抖音等平台对民俗活化的影响。

三、典型案例与实践启示

以河南淮阳太昊陵庙会为例(),其研究可呈现多维度成果:

另一案例来自的兰坪普米族音乐研究。学生通过采集四弦琴乐谱,结合族群迁徙史分析音阶变化,发现其与藏族弦子调的融合现象。此类微观研究不仅验证了中“地区文化交融”理论,也为非遗保护提供实证数据。

四、挑战突破与未来方向

学生在实践中常面临三大瓶颈:文献获取受限(如提到的外文资料翻译困难)、方法论单一(过度依赖问卷调查)、创新性不足。对此,可采取以下策略:

未来研究可向两个维度延伸:一是纵向追踪,如对比2000年与2025年的春节习俗变迁(参考的年味淡化调查);二是横向拓展,探索民俗元素在STEAM教育中的应用,例如将二十四节气与地理气候课程结合。

总结与建议

本研究通过理论构建与案例分析,证实了民俗文化课题在高中生研究性学习中的可行性。其核心价值在于:通过实证研究深化文化自觉(),借助创新手段激活传统基因(),最终实现“从文化认知到文化自信”的跨越。建议教育部门开发专项资源库,整合类似的课题目录与的PPT模板;学校则应建立跨学科导师团队,引导学生从“文化观察者”转向“文化创变者”。唯有如此,民俗研究才能超越纸面报告,成为滋养青少年精神成长的沃土。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17