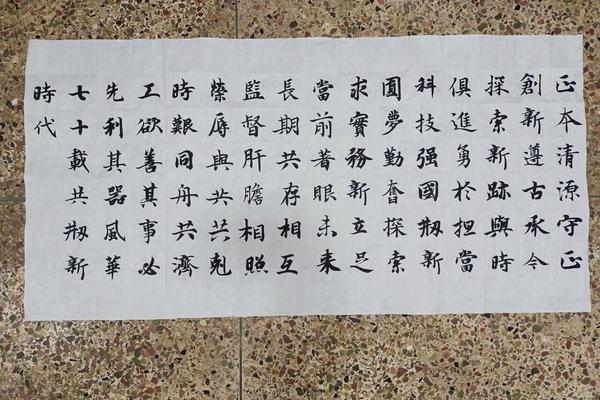

书法文化传承与发展 书法的传承与创新

书法艺术的传承本质在于对中华文化基因的守护。从甲骨文的象形符号到小篆的规整统一,从汉隶的波磔之美到行草的率性飘逸,每一次书体演变都印证了“继承是创新的基础,创新是继承的发展”这一规律。正如鲁迅所言,汉字虽历经形态简化,但象形与会意的内核始终未变,这种“不象形的象形”恰恰构成了书法艺术传承的根基。当代书法家孙晓云强调,创新必须扎根于传统笔墨精髓,通过“创造性转化”使千年墨韵焕发时代生机。

数字技术的介入为这一辩证关系注入新维度。北京大学书法研究所的研究显示,数字工具虽可能消解传统笔墨的物质性体验,但也创造出虚拟现实临摹、肌电生物力学模型等新型传承方式。区块链技术对古代碑帖的数字化保存,既延续了金石永固的文化理想,又实现了全球共享的文化传播。这种技术理性与艺术本真的张力,推动着书法艺术在数字文明中完成适应性进化。

数字技术赋能书法传承

当前书法艺术正经历着传播范式的革命性转变。云冈石窟的沉浸式数字展览通过三维扫描和全息投影,让观众在虚拟空间中感受魏碑的雄浑气度;小象笔笔社区开发的智能临摹系统,运用AI算法解析颜体楷书的笔势规律,使初学者可精准掌握藏锋转笔的技巧。这些技术创新不仅突破物理空间限制,更将书法教育推向个性化和精准化阶段。

但技术狂欢背后的文化隐忧不容忽视。研究发现,依赖数字特效工具的学习者虽能快速生成“美观”作品,却普遍缺乏对宣纸晕染、焦墨枯润的材质感知。对此,中央文史馆馆员苏士澍提出“技术为用,文化为体”的原则,倡导在算法模型中嵌入风格约束,防止流量逻辑侵蚀书法的人文内核。清华大学建筑学院张杰教授团队将AR技术应用于古建匾额修复,通过数字界面还原历史笔触的仍保留手工拓印的仪式感,展现了技术赋能的理想路径。

教育体系构建传承根基

书法教育的现代化转型正在重塑文化传承生态。教育部2035规划提出构建“大书法”教育体系,通过高校与中小学的联动机制,实现专业人才向基础教育的高效输送。简小知写字训练营的创新实践具有典型意义:王慧志团队开发的“动画引导+情景教学”模式,通过眼动追踪技术优化字体结构认知,使儿童书写准确率提升40%。这种将认知科学与传统技法结合的方法,破解了“被动临摹”的教学困境。

高等教育层面,北京师范大学启功书院开创的“书法文化与实践”通识课程,将金石学考据与新媒体创作结合,培养出兼具传统修养和数字素养的复合型人才。数据显示,全国已有67所高校设立书法交叉学科,在古籍数字化、碑帖智能鉴定等领域取得突破性进展。这种教育体系的立体化构建,为书法传承提供了可持续的人才储备。

国际化传播的文化使命

书法作为中华文明的核心符号,正承担着跨文化对话的新使命。日本正仓院藏的唐代写经、韩国海印寺的《八万大藏经》木刻,见证了书法在东亚文化圈的历史影响力。当代实践中,北京冬奥会“冬梦”会徽将行书韵律与现代设计融合,通过全球媒介传播获得国际奥委会“最佳视觉传达奖”,印证了书法艺术的跨文化感染力。

数字平台为这种传播注入新动能。中国文物交流中心开发的“汉字之美”国际巡展,运用触觉反馈装置让外国观众体验提按顿挫的笔法韵律,配合区块链数字藏品系统,构建起文化认同的数字纽带。元宇宙书法课堂更突破时空限制,2024年全球有1.2万名学员通过虚拟现实设备参与故宫书法大师班,在数字空间中重现“师徒授受”的文化场景。

面向未来的传承路径

书法艺术的当代发展揭示出文化传承的本质规律:在坚守笔墨精神内核的前提下,通过技术创新、教育革新和传播范式转型实现创造性转化。未来研究需重点关注三个方向:其一,构建数字书法的自主评价体系,建立兼顾算法逻辑与人文价值的审美标准;其二,深化书法教育的神经认知研究,开发符合不同年龄群体认知规律的教学工具;其三,拓展书法在国际文化治理中的话语权,通过数字丝绸之路等载体推动文明互鉴。唯有在传统与现代的张力中保持动态平衡,方能使书法艺术真正成为连通古今、对话世界的精神桥梁。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17