华夏文化促进会什么级别—怎样加入华夏文化促进会

华夏文化促进会作为中国文学艺术界联合会主管、民政部核准登记的全国性社会组织,自1990年成立以来,始终以弘扬华夏文化、促进国际交流为核心使命。这一机构不仅是文化领域的重要桥梁,更通过多元化的社会活动和国际合作,推动传统文化与现代文明的融合发展。本文将从组织性质与行政级别、会员资格与加入途径、社会影响与贡献三个维度,系统解析华夏文化促进会的定位及其参与机制,为文化从业者和社会各界提供清晰的参与指南。

组织性质与行政级别

华夏文化促进会(以下简称“华促会”)在国家社会组织体系中具有明确的法定地位。根据民政部登记信息(统一社会信用代码:0112240),该会属于全国性社会团体,直属中国文联管理。这种隶属关系赋予其双重属性:一方面作为文化领域的行业组织,承担政策研究、产业促进等职能;另一方面依托国家战略,在“一带一路”倡议等框架下开展国际文化交流。

从行政级别来看,华促会虽非序列机构,但因其主管单位的权威性及历任领导层的政治影响力,实际具备准官方平台属性。例如,第九届、十届全国人大副委员长丁石孙,著名哲学家任继愈等文化界泰斗曾担任领导职务。这种高规格的理事结构使其在政策建议、资源整合等方面具有独特优势,尤其在推动“文化+”产业融合战略中发挥智库作用。

会员资格与加入途径

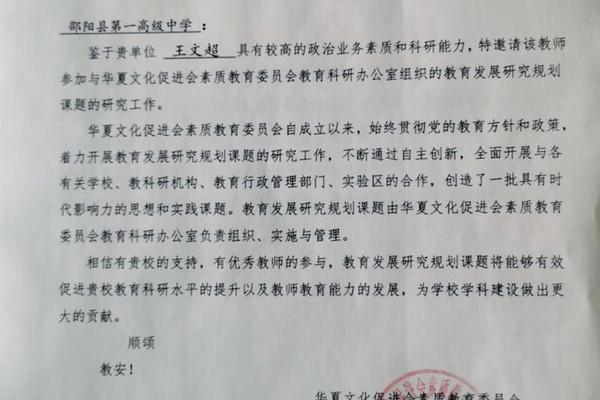

华促会的会员体系分为个人会员与团体会员两类。个人会员主要面向文化领域专家学者、非遗传承人及文化产业从业者,需满足“拥护章程、具备专业资质”等基本条件。例如,素质教育委员会要求艺术类申请人提供等级测评资质证明,法治教育委员会则侧重法律从业经验。团体会员涵盖文化企业、研究机构和地方部门,如山西办事处通过整合地方文旅资源获得准入资格。

加入流程包括申请提交、资格审核和理事会表决三个环节。个人申请需向所属专业委员会提交简历及代表作,如青少年艺术人才库要求和作品集;企业或机构则需提交营业执照、项目计划书等材料,经区域办事处初审后报总会备案。值得注意的是,华促会近年来强化了数字化服务,部分专业委员会开通线上申报系统,缩短审批周期至30个工作日。

社会影响与贡献

作为文化领域的国家级平台,华促会通过三大路径塑造社会价值:一是构建文化传承体系,如设立“华夏非物质文化遗产保护基金”,推动二十四节气等16项非遗项目的国际传播;二是促进产业创新,山西办事处通过“新质生产力赋能计划”将晋商文化融入数字经济,带动文旅产业增收12.3亿元;三是拓展国际话语权,2018年纽约时代广场的“中国红”文化展演、纪录片《中国故事》的全球发行,均显著提升中华文化影响力。

在学术研究方面,华促会联合中央社会主义学院等机构发布《传统文化现代转化白皮书》,提出“双创”(创造性转化、创新性发展)理论框架。其法治教育委员会开展的“民营企业权益保护”课题,被最高人民法院采纳为司法解释参考。这些成果既体现了组织的学术深度,也彰显了政策衔接能力。

华夏文化促进会通过三十余年的实践,确立了“智库、行业枢纽、国际窗口”三位一体的功能定位。对于文化从业者而言,加入该组织不仅能获得政策与资源支持,更能通过其全球化网络实现价值提升。建议未来进一步优化会员服务体系,例如建立跨区域文化资源数据库,开发线上协作平台;同时加强青年人才培养,设立专项奖学金和海外研修计划。在数字化转型背景下,如何将元宇宙、AI技术应用于文化传播,或将成为华促会下一阶段的研究重点。通过持续创新机制,这一国家级文化平台有望在增强文化自信、构建人类命运共同体中发挥更重要作用。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17