运河文化公园跑步,通州大运河森林公园跑步路线

在通州这片融合了千年运河文化与现代城市活力的土地上,大运河森林公园以其独特的滨水景观与人文底蕴,成为北京乃至全国跑步爱好者的天堂。这里不仅是古代漕运的见证者,更是现代人探索自然、追寻健康生活方式的载体。沿着运河两岸蜿蜒的步道奔跑,每一步都能触摸历史的脉搏,每一口呼吸都浸润着生态的馈赠。如今,这片区域已形成集运动、文化、旅游于一体的综合性空间,吸引着无数跑者用脚步丈量它的魅力。

自然与人文的共生之境

大运河森林公园的跑步路线设计巧妙融合了自然生态与历史遗产。全长约8.6公里的运河河道两岸,分布着潞河桃柳、月岛闻莺等六大景区,跑者在穿越芦苇荡、荷塘、杉树林时,既能感受"一河两岸六园十八景"的生态画卷,又能在月岛观景台远眺明代燃灯塔的剪影。这种时空交错的体验,让跑步超越单纯的健身行为,升华为对运河文化的沉浸式感知。

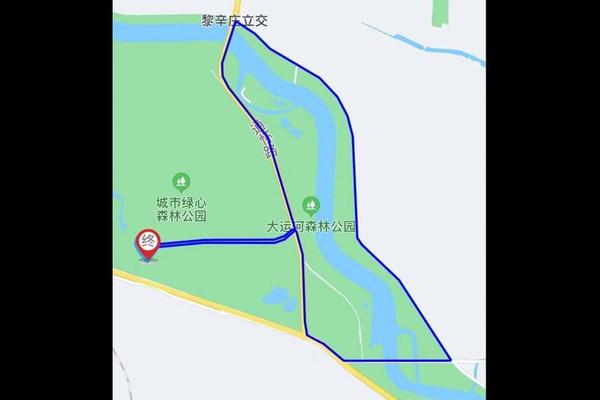

河岸步道的规划更暗含匠心。东岸以开阔的骑行道为主,适合追求速度的跑者,而西岸的曲径通幽则吸引着偏爱静谧氛围的锻炼者。特别设计的"鸟头"环月岛路线,通过GPS轨迹记录可形成独特图案,将科技趣味融入传统运动。这种多元化的空间布局,既满足了不同群体的需求,也避免了对生态环境的过度干扰。

专业与休闲并存的路线体系

对于专业跑者,大运河森林公园提供了完整的半程马拉松训练场景。从漕运码头至甘棠大桥的10公里闭合环线,串联起森林公园与绿心公园,路面采用透水沥青材质,有效减少关节冲击。2023年通州半马赛事数据显示,87%参赛者认为该路线坡度平缓、标识清晰,有利于创造个人最佳成绩。

休闲跑者则能在此找到更丰富的选择。月岛闻莺景区内的3.5公里木栈道,采用弹性塑胶材质,特别适合家庭亲子慢跑;而西六门附近的5公里露营区环线,将野餐休憩与间歇训练结合,形成独特的"跑玩一体"模式。公园管理处统计显示,周末单日最高接待跑步人群超3000人次,其中60%选择5公里以下的休闲路线。

智慧化配套设施建设

在服务设施方面,公园展现出人性化与科技化的双重特征。8处智能补给站配备直饮水、心率监测屏和紧急呼叫装置,其中漕运码头站的AED设备已成功实施3次心脏骤停救援。租赁系统提供从共享单车到专业跑鞋的全套装备,扫码即可获取的运动指导视频,让新手也能安全享受跑步乐趣。

智慧导览系统通过蓝牙信标实现自动讲解,当跑者经过明代验粮楼遗址时,耳机会同步播放漕运历史故事。这种"可穿戴博物馆"的创新模式,使文化传播与运动场景深度结合。数据显示,使用导览功能的跑者平均停留时间延长40%,文化知识点记忆率提升65%。

文体旅融合的溢出效应

运河跑步文化已催生系列衍生价值。每年举办的"行走大运河"健步走活动,将6公里健身路线与非遗展示结合,2024年单日吸引超600人参与。沿线涌现的跑团经济颇具特色——"运河夜跑队"开发AR寻宝游戏,而"二十四节气跑者联盟"则根据节气变换设计主题路线。

这些创新实践带来显著经济效益。据通州区体育局统计,2024年跑步相关消费带动周边餐饮、住宿收入超2.3亿元,其中30%来自文化体验类消费。更有企业将团队建设活动与运河公益跑结合,形成"每跑1公里捐赠10元"的新型CSR模式。

可持续发展与未来展望

面对未来发展,运河跑步生态仍需突破瓶颈。学者指出,现有路线高峰期承载量接近饱和,建议通过潮汐车道管理和预约系统分流。在低碳技术应用方面,试点中的光伏跑道已实现夜间照明自给自足,其发电数据正为新型环保材料研发提供支撑。

文化内涵的深度挖掘成为新方向。考古学家建议在步道旁设置虚拟现实装置,重现元代漕船竞发的历史场景;体育人类学者则倡导建立"运河跑步口述史"档案,收集跑者与河流的情感联结。这些创新构想,正在将大运河森林公园的跑步文化推向更具学术价值的新维度。

从清晨薄雾中的第一缕足迹,到落日余晖下的挥汗身影,通州大运河森林公园的跑步路线早已超越地理空间的范畴,成为连接过去与未来、自然与城市的动态纽带。这里不仅孕育着个体的健康梦想,更承载着千年运河的文化复兴使命。当更多智能化、生态化的创新实践在此落地,这条流淌着历史与活力的跑道,必将为城市人文景观建设提供新的范本。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17