客家文化(赣南)生态保护区 国家生态文化保护区入选建设

2025-04-17 14:58:38

编辑:遁地八字网

浏览:

12 次

客家文化(赣南)生态保护区是江西省赣州市以客家文化为核心,通过整体性保护非物质文化遗产而设立的国家级文化生态保护区。以下是其建设背景、发展历程、保护措施及成果的综合性分析:

一、建设背景与入选过程

1. 文化基础与定位

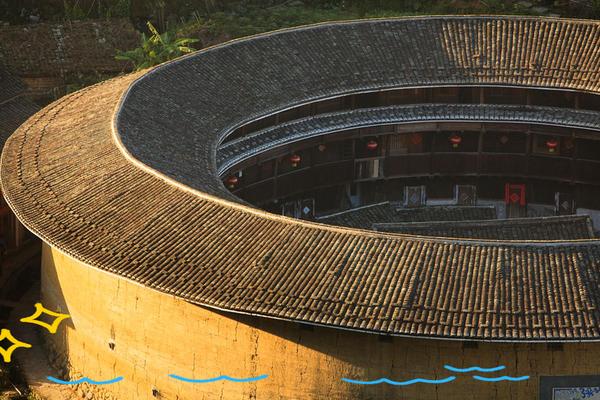

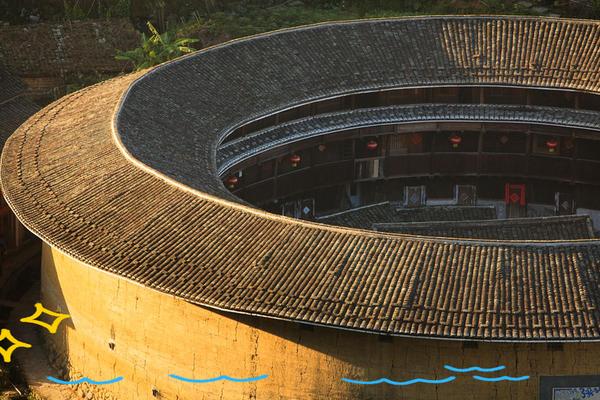

赣州是客家民系的重要发祥地和全球客家人最大的聚居地之一,被誉为“客家摇篮”,95%以上人口为客家人。其客家文化历史悠久,涵盖赣南采茶戏、兴国山歌、石城灯会等国家级非遗项目,以及围屋、古村落等物质文化遗产。

2. 申报与获批历程

二、保护措施与特色实践

1. 系统性保护机制

2. 非遗传承与创新

3. 整体性生态保护

三、建设成果与影响

1. 文化影响力提升

2. 社会经济效益

3. 未来规划

四、总结

客家文化(赣南)生态保护区的成功创建,体现了“见人见物见生活”的保护理念,通过政策、资金、技术多管齐下,实现了文化遗产的活态传承与可持续发展。其经验为其他地区提供了“非遗+文旅+产业”融合发展的范本,也为中华优秀传统文化的全球传播贡献了力量。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17