道家文化基本精神,道家思想是什么

春秋战国时期,道家思想如清泉般浸润华夏文明,以"道"为根基构建起独特的宇宙观与生命哲学。老子《道德经》开篇"道可道,非常道"的玄妙之语,庄子"天地与我并生,万物与我为一"的宏大视野,共同勾勒出道家文化的核心图景。这种思想体系不仅塑造了中华文明的精神维度,更在当代社会持续提供着超越性的智慧启示。从宇宙运行规律到个体生命实践,道家思想始终保持着对自然本质的深刻洞察与敬畏。

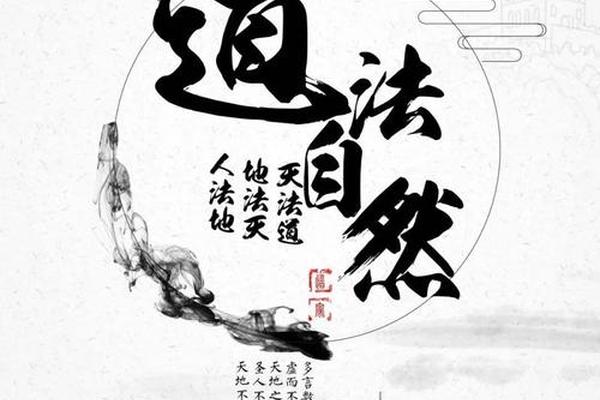

自然之道

道家哲学将"自然"提升至本体论高度。《道德经》中"人法地,地法天,天法道,道法自然"的递进式表述,揭示了宇宙运行的终极法则。这种自然观非指具象的自然界,而是强调"自本自根"的存在状态。庄子在《齐物论》中描绘的"天籁",正是万物按照本性自发运作的完美图景。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,道家对自然的理解超越了机械论世界观,展现出有机整体的宇宙认知。

这种自然观深刻影响着中国艺术与科技发展。山水画的"气韵生动"、园林营造的"虽由人作,宛自天开",都体现着对自然规律的敬畏式模仿。道家炼丹术虽具神秘色彩,却在实践中孕育出早期的化学认知。现代生态哲学家霍尔姆斯·罗尔斯顿认为,道家"道法自然"的理念为环境提供了重要的东方智慧,其主张的"万物并育而不相害"与现代生态学的整体论不谋而合。

无为而治

无为"是道家最具争议却最富深意的政治智慧。《道德经》强调"为无为则无不治",这种看似消极的主张实则是反对过度干预的治理艺术。汉初"文景之治"践行黄老之术,通过轻徭薄赋实现社会自愈,验证了"我无为而民自化"的实践价值。德国哲学家雅斯贝尔斯将这种治理理念视为"轴心时代"的重要突破,认为其与西方民主思想具有对话可能。

在当代管理领域,道家的无为思想展现新活力。诺贝尔经济学奖得主哈耶克的自发秩序理论,与道家"不言之教,无为之益"形成跨时空呼应。谷歌公司推行的"20%自由创新时间"制度,本质上是创造"无为"空间激发个体创造力。但需注意,道家无为绝非消极不作为,《淮南子》阐释的"无为者,非谓其凝滞而不动也",强调在顺应规律基础上的主动作为。

辩证智慧

道家思想蕴藏着深邃的辩证思维。《道德经》中"反者道之动"揭示事物向对立面转化的规律,"祸兮福之所倚"展现矛盾双方的依存关系。这种思维模式在《庄子·秋水》篇达到哲学高峰,河伯与北海若的对话打破绝对的价值判断,建立相对性的认知框架。黑格尔承认其辩证法受到东方思想启发,特别是道家"有无相生"的命题。

这种辩证智慧在中医理论中体现得尤为显著。《黄帝内经》将人体视为阴阳动态平衡的系统,诊疗强调"调和致中"。现代物理学家卡普拉在《物理学之道》中指出,量子力学中的波粒二象性与道家阴阳观念存在思维共鸣。心理学领域,荣格从《太乙金华宗旨》获得启发,发展出集体无意识理论,印证了道家思想对人类深层心理结构的洞察。

生命超越

道家对生命本质的探索开辟了独特的精神维度。庄子"逍遥游"描绘的"乘天地之正,御六气之辩",构建起超越物质局限的生命境界。《淮南子》提出的"形神俱妙",将养生术上升为生命哲学的实践。法国汉学家索安指出,道教的内丹修炼实质是通过身体技术达成形而上的超越,这种身心统一的修行方式在现象学视野中具有重要研究价值。

现代医学研究为道家养生理论提供新佐证。哈佛医学院发现,太极拳练习者的端粒酶活性显著提高,印证了"静以修身"的科学性。积极心理学创始人塞利格曼认为,道家"知足之足常足"的心态与幸福心理学追求的内在满足高度契合。在老龄化社会,道家"贵生重己"的思想为生命关怀提供了传统文化资源。

永恒回归的精神家园

穿越两千年的时空,道家思想依然闪耀着智慧光芒。从宇宙认知到生命实践,从社会治理到精神超越,这种植根于东方沃土的哲学体系展现出惊人的现代适应性。在技术理性主导的当代社会,道家"天人合一"的生态智慧、"见素抱朴"的价值主张、"柔弱胜刚强"的生存策略,为人类文明提供了重要的反思视角。未来研究可深入探讨道家思想与人工智能、生态城市建设等前沿领域的结合路径,使古老智慧焕发新的生机。正如史华慈所言,道家思想是"永恒的反对者",这种批判性特质正是其保持生命力的根本所在。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17