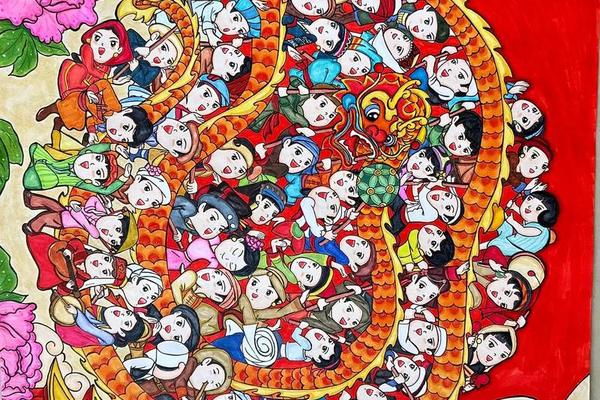

中华民族文化绘画作品—民族文化绘画作品一等奖图片

在当代中国美术的璀璨星河中,民族题材绘画犹如闪耀的明珠,既承载着五千年文明的厚重基因,又绽放着时代创新的璀璨光芒。2024年度民族文化绘画一等奖作品《丝路花雨》,以敦煌壁画为灵感源泉,通过数字水墨与岩彩技法的创新融合,在六尺宣纸上重现了丝绸之路上各民族交融共生的壮美图景。这幅作品不仅是艺术语言的突破,更成为新时代铸牢中华民族共同体意识的美学实践,其背后蕴含的文化密码与创新路径,值得深入剖析与探讨。

文化基因的视觉转译

民族绘画的文化基因转译,本质上是将无形的精神遗产转化为可视的艺术符号。在《丝路花雨》中,创作者将敦煌藻井的几何纹样解构重组,形成贯穿画面的节奏韵律。那些源自莫高窟第257窟的忍冬纹,经过数字化参数设计,转化为象征现代信息流的矩阵排列,既保留了传统纹样的秩序美感,又赋予其科技时代的隐喻意义。这种转译并非简单复制,而是如艺术理论家张丽在敦煌艺术研究中所指出的“通过解构传统符号的能指系统,重构符合当代认知的美学所指”。

材质语言的创新更是文化转译的重要维度。作品突破传统岩彩的平面敷色,采用分层堆叠技法,使矿物颜料在不同光线折射下产生动态的光影效果。底层朱砂与石青的碰撞,模拟出戈壁风沙的粗粝质感;表层的云母薄片则通过数控定位,精确呈现丝绸的流动光泽。这种物质性表达,暗合了中央美术学院实验艺术系提出的“材质即叙事”理论,让观者透过物质肌理触摸历史温度。

符号系统的当代演绎还体现在叙事结构的革新。画面打破线性时空限制,将张骞通西域、玄奘取经、郑和下西洋等历史场景,与高铁穿行戈壁、卫星掠过苍穹的现代意象并置。这种蒙太奇式拼贴,既延续了敦煌壁画“异时同图”的传统,又创造出跨越千年的对话场域,正如清华大学美术学院宁芳教授评价的:“在二维平面构建四维时空,是数字时代对传统美学的创造性转化”。

红色精神的视觉叙事

红色文化在民族绘画中的当代表达,需要找到历史精神与时代诉求的共鸣点。《丝路花雨》左下角的红船意象,以抽象化的流线造型融入驼队行列,既暗合“一带一路”的战略构想,又延续了上海援疆工程中“龙行国昌”主题活动的创作理念。这种将政治象征转化为美学符号的智慧,避免了说教式的图解,实现了意识形态的柔性传达。

在地域文化的挖掘方面,创作者深入喀什采风三个月,将艾德莱斯绸的织造工艺转化为笔触语言。画面中维吾尔族少女的裙裾纹理,通过算法生成的分形图案,既保留了传统丝绸的韵律感,又呈现出数字时代的秩序美。这种创作方法呼应了“文化润疆”工程中“以美为媒,促进民族交融”的指导思想,使地域文化成为构建国家认同的艺术载体。

精神内涵的当代表达更需要情感共鸣机制的建立。作品右侧的“数字飞天”群像,其动态捕捉自新疆歌舞团的实时表演数据,通过运动力学算法重构舞蹈轨迹。这种技术赋能下的艺术创作,使传统文化符号获得了鲜活的生命力,印证了中国美术馆双年展策展人提出的“科技不是传统的敌人,而是唤醒文化记忆的密钥”。

工艺美学的现代活化

传统工艺的现代转化在《丝路花雨》中呈现出多维突破。创作者将苗族银饰锻造中的“花丝镶嵌”技艺,转化为金属颜料在宣纸上的拓扑构成,通过纳米级喷绘技术实现传统纹样的微距再现。这种工艺革新,既延续了“浮花一梦”灯具设计中道家自然观的材料哲学,又发展了工业设计大赛获奖作品《参数化柔性传感界面》的科技美学。

材料实验的突破更具革命性意义。团队研发的“智能矿物颜料”,在传统青金石粉体中嵌入光敏晶体,能根据环境湿度自动调节色相饱和度。当展厅湿度达到60%时,驼队投影会自然浮现商旅歇脚的场景,这种交互式呈现方式,与Apple设计大奖获奖应用《小熊感恩日记》的沉浸式体验设计异曲同工。材料从被动载体变为主动叙事者,重新定义了绘画的边界。

功能美学的重构则体现在作品的跨媒介特性。通过AR技术扫描画面特定区域,观众可进入三维化的敦煌洞窟虚拟空间,这种“架上绘画+数字延伸”的复合形态,实践了中央美院建筑学院提出的“超绘画”概念,将静态图像转化为文化体验的入口。

跨媒介的叙事创新

数字技术的介入为民族绘画开辟了新维度。《丝路花雨》的创作全程采用AI辅助系统,算法通过深度学习历代民族绘画的构图规律,为艺术家提供动态创作建议。这种“人机共生”模式,既保留了艺术家的主体创造力,又突破了个人经验局限,印证了同济大学设计创意学院“人工智能不是替代创作,而是认知增强”的研究结论。

空间叙事的突破体现在展览装置的创新设计。作品配套的环形投影装置,通过运动传感器捕捉观众位移,实时生成对应的历史场景碎片。当多人同时观赏时,系统自动合成集体记忆图景,这种参与式叙事策略,与“Hello Kitty Island Adventure”游戏中的多人协作机制形成跨领域呼应,创造了新型的文化传播范式。

文化记忆的再生机制更值得关注。作品数据库收录了丝路沿线137个非遗项目的影像资料,观众触摸画面特定区域即可调取相关文化信息。这种“绘画作为文化搜索引擎”的理念,实现了费孝通先生“各美其美,美美与共”理想的数字化实践,为民族文化传承提供了可复制的技术路径。

站在文明对话的高度回望,《丝路花雨》的成功绝非偶然。这幅作品通过文化基因解码、红色精神转译、工艺美学创新、数字媒介融合的四维建构,为民族绘画的当代发展提供了范式样本。未来的研究可深入探讨民族文化元素的参数化数据库建设,以及虚拟现实技术对绘画空间叙事的深度改造。当我们以更开放的姿态拥抱技术创新,中华民族文化必将绽放出超越时空的艺术魅力,在世界艺术殿堂书写新的东方传奇。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17