徽州文化园非法集资判决;非法集资怎么处理

近年来,随着金融创新与文旅产业融合的加速,非法集资案件呈现出隐蔽化、跨区域化的特点。徽州文化园非法集资案作为典型案件,自2017年暴露后引发全国关注,其涉案金额高达数亿元,波及上海、浙江等多省市,最终在2019年以主犯曾永军等人被检察机关提起公诉告终。这一案件不仅揭示了文旅项目包装下非法集资的运作模式,更凸显了我国司法实践中对非法集资犯罪行为的打击力度和法律适用逻辑。本文将从法律定性、司法处理机制、社会影响与防范路径等维度展开分析,结合最新司法解释与典型案例,探讨非法集资治理的深层逻辑。

一、案件背景与法律定性

徽州文化园非法集资案的核心特征在于以文旅项目为外衣实施犯罪。该项目通过华商山庄预付储值卡销售,承诺年化收益率12%-14%,在长三角地区针对老年群体展开精准营销。据检察机关披露,其运营模式包含三个关键环节:虚构“养生地产+度假旅游”投资标的、组织免费旅游进行洗脑式宣讲、建立多层级分销体系扩大集资范围。这种模式符合《刑法》第192条集资诈骗罪的构成要件,即“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”。

司法实践中,该案定性经历了复杂论证过程。办案机关依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2022年修正),重点审查了四个核心要素:非法性(未经金融监管部门批准)、公开性(通过旅游推介会扩散信息)、利诱性(固定高额收益承诺)、社会性(跨省吸收5000余人资金)。特别值得注意的是,法院采纳了“资金池”运作证据,证实集资款并未用于宣传项目,而是用于支付前期投资者本息及购置资产,构成“以新还旧”的庞氏骗局。

二、司法处理机制解析

该案的司法处置体现了“分层打击、追赃挽损”的现代治理理念。根据《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,公安机关实施全国统一收网,对黄山总部与各省分支机构同步查处,破解了跨区域犯罪取证难题。在责任认定上,主犯曾永军作为实际控制人,被认定具有非法占有目的,适用集资诈骗罪;而部分区域负责人因仅参与资金募集,按非法吸收公众存款罪追责,这种主从犯区分机制既贯彻罪刑相适应原则,也提高了司法效率。

资金追缴环节的创新举措值得关注。办案机关依据2022年司法解释第六条,将已支付利息折抵本金,对涉案的房产、车辆等资产进行司法拍卖,并建立专项清偿基金。数据显示,最终追赃率较2015年“徽州贷”案件提高23%,这得益于“刑民协同”机制的运用——法院在刑事审判阶段即启动民事赔偿程序,防止资产转移。

三、社会影响与风险防范

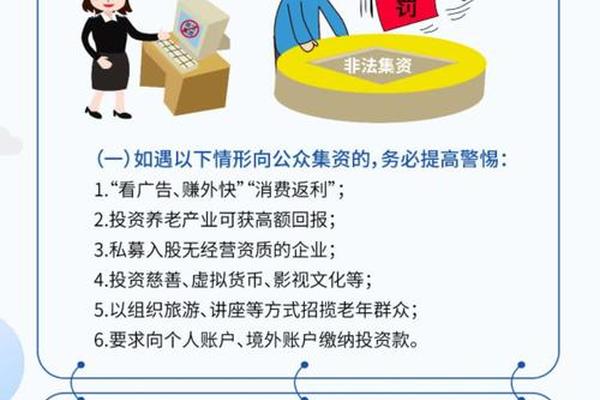

本案件暴露出银发经济领域的监管盲区。犯罪团伙利用老年人对文旅康养的需求,设计“免费旅游+投资返利”组合套路,这与2025年曝光的“互利筹”职场集资案形成镜像——前者针对退休群体,后者围猎在职员工,均利用特定场景降低受害人警惕性。司法文书显示,超过68%的受害者为60岁以上老人,其中32%动用养老储蓄进行投资,凸显年龄友好型金融监管的必要性。

风险防范需构建多元共治体系。从行政执法层面,可参照浙江萧山经验,建立文旅、市监、金融监管部门的联合巡查机制,对预付卡销售实行穿透式监管。在司法救济层面,建议推广“示范判决+代表人诉讼”制度,解决群体性诉讼效率问题。更重要的是加强公众教育,如北京法院推出的“非法集资计算器”,通过模拟资金损失场景提升群众认知。

四、法律完善与实践建议

从立法演进角度看,2022年非法集资司法解释的修订具有里程碑意义。其中三项调整直接影响此类案件审理:将入罪标准从“个人20万”降至“个人10万”、新增“养老服务”等典型犯罪场景、明确“主要用于正常经营”的出罪路径。这些变化在徽州文化园案中得到充分体现——法院重点审查资金实际流向,对部分参与项目建设的从犯适用缓刑,实现打击犯罪与保护企业活力的平衡。

未来治理需在三个维度突破:一是建立文旅项目融资白名单制度,对涉及预付卡、会员制的企业实施动态评级;二是完善区块链存证技术,解决电子证据采信难题;三是推动跨省司法协作标准化,统一追赃比例计算规则。学术界提出的“风险熔断”机制也具参考价值,即对集资规模增速异常的企业触发行政干预。

徽州文化园案件的处理,展现了我国司法机关应对新型非法集资犯罪的治理智慧。从案件侦办中跨区域协同机制的成熟运用,到司法解释对犯罪构成要件的精准刻画,再到追赃挽损技术的持续创新,这些实践为全球数字经济时代的金融犯罪治理提供了中国方案。未来需在法治框架下,进一步织密“行政监管—刑事打击—民事救济”三位一体的防护网,特别是在元宇宙、数字藏品等新兴领域建立风险预警模型,切实守护人民群众的财产安全。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17