客家文化元素图片素材_设计元素图片素材

在全球化与本土化交织的当代语境下,客家文化以其独特的视觉符号体系,为现代设计提供了丰沛的创意源泉。从福建永定土楼的浑圆轮廓到梅州围龙屋的飞檐翘角,从客家蓝衫的素朴针脚到麒麟图腾的彩墨碰撞,这些承载着千年迁徙记忆的文化元素,正通过设计语言的转译,在数字图像与实体空间中焕发新生。作为中原文化与南方山地文明交融的活态样本,客家文化元素不仅是地域身份的表征,更是东方美学基因库中不可或缺的组成部分。

建筑形态:天人合一的视觉叙事

客家建筑堪称凝固的哲学史诗,其空间结构映射着族群迁徙中的生存智慧与文化坚守。围龙屋的半月形池塘与马蹄形围屋构成的太极意象,将“前水为镜,后山为屏”的风水理念转化为可触摸的空间符号。福建土楼以同心圆结构实现防御功能与宗族凝聚的双重表达,直径达73米的承启楼内,72道楼梯编织出“楼中有楼,厝中有厝”的几何密码,这种方圆相济的建筑语言,在航拍视角下呈现出震撼的视觉冲击力。

现代设计师常提取土楼立面的夯土肌理、围龙屋的瓦当纹样等元素进行转译。如深圳地铁3号线四期工程将竹编纹样抽象为线性模块,通过参数化设计生成具有韵律感的顶棚造型,既延续了客家建筑“编织”集体的隐喻,又赋予地下空间自然光的流动感。在餐饮空间设计中,夯土墙与木质格栅的组合重构了传统民居的界面关系,使消费者在都市消费场景中仍能感知“聚族而居”的空间记忆。

服饰纹样:穿在身上的精神图腾

客家刺绣作为“行走的博物馆”,其纹样体系蕴含着深刻的符号学意义。童帽上的回纹与万字纹延续着中原青铜器纹饰的基因,蝴蝶妈妈传说与凤凰图腾则记录了与畲、瑶等少数民族的文化互渗。植物纹样中的莲花与石榴,通过“莲生贵子”“榴开百子”的谐音象征,将生殖崇拜转化为美学表达,这种将自然物象符号化的思维方式,为现代图案设计提供了原型库。

在时装领域,设计师对客家元素进行解构重组。如将传统蓝衫的立领盘扣与西式剪裁结合,保留苎麻面料透气特性同时提升穿着舒适度;客家凉帽的竹编工艺被转化为现代包袋的立体编织结构,黑纱垂帘元素则演变为服装的流苏装饰。数字插画创作中,客家麒麟形象突破传统刺绣的平面限制,通过3D建模与动态粒子效果,让神话生物在虚拟空间获得新的生命维度。

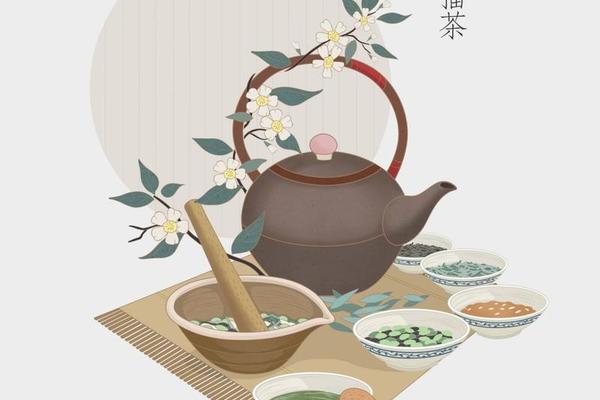

饮食符号:味觉记忆的视觉转化

客家饮食文化中蕴藏着丰富的视觉转化可能。擂茶器具的陶器质感、娘酒坛的粗陶肌理、粄模雕刻的吉祥纹样,构成独特的物质文化图谱。深圳“话梅·客家小厨”品牌设计中,将酿豆腐的方形模具抽象为视觉符号系统,通过重复排列形成强烈的品牌识别度;菜单设计融入客家竹编的经纬结构,使食物图片仿佛悬浮于竹篾编织的虚拟容器中。

数字时代的影像创作更注重饮食文化的场景重构。摄影作品中常以土楼天井为画框,让蒸腾的炊烟与圆形天空构成视觉焦点;微距镜头下的艾草粄,通过表皮褶皱与植物纤维的特写,将食物转化为承载土地记忆的生物标本。在包装设计领域,客家娘酒采用土楼造型的陶瓷容器,瓶身浮雕再现《点阵》插画中的迁徙路线,使商品成为可收藏的文化叙事载体。

文化转译:传统元素的当代重构

当代设计实践中,客家文化元素的创新应用呈现出三大趋势:其一是材料语言的跨界融合,如将夯土墙的肌理通过3D打印技术复刻于混凝土立面,既保留传统质感又满足现代建造需求;其二是叙事逻辑的空间转向,成都洛带古镇将土楼改造为现代艺术馆,穹顶结构内悬挂的3000盏竹编灯笼,通过光影装置重构集体记忆场景;其三是数字技术的介入,VR技术复原围龙屋建造过程,区块链技术用于客家纹样的版权保护,拓展了文化传承的技术路径。

这种转化需警惕符号的扁平化倾向。如某些商业设计简单堆砌土楼轮廓与客家谚语,缺乏文化深度的解读。优秀案例如《乡村振兴背景下基于赣南客家传统童帽纹饰的文创设计》课题,通过提取银饰纹样的拓扑结构,开发出可模块化组合的亲子饰品系统,实现了文化基因的活态传承。未来研究可关注客家元素在元宇宙场景中的应用潜力,探索数字孪生技术对文化空间的沉浸式再现。

在文化消费升级与民族自信增强的双重驱动下,客家文化元素正突破地域限制,成为东方美学现代性表达的重要资源。设计师需在符号提取与语境重构间找到平衡,既保持文化基因的纯粹性,又赋予其适应时代的表达形式。这要求我们建立跨学科的研究框架,将人类学田野调查方法与参数化设计工具结合,使客家文化真正实现从遗产保护到创新应用的范式转换。正如客家民系千年迁徙中展现的文化韧性,其视觉元素也必将在创造性转化中续写新的传奇。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17