孝文化手抄报百善孝为先手抄报 百善孝为先完整内容

“百善孝为先”不仅是一句流传千年的俗语,更是中华文明体系的核心支柱。从《孝经》中“夫孝,德之本也”的论断到《论语》中子夏“事父母能竭其力”的实践准则,孝道始终被视为人性之光的起点。这种价值观的根源可追溯至农耕文明时期,家庭作为社会基本单元,孝成为维系代际关系与生产协作的精神纽带。如《西铭》所言,孝道将个体生命与宇宙秩序相连,形成“天地之性人为贵,人之行莫大于孝”的哲学体系。

现代学者肖群忠在《孝与中国文化》中指出,孝的本质是“生命延续的感恩与责任的双向实践”。它既包含物质层面的赡养,如《弟子规》中“冬则温,夏则凊”的生活照料,更强调精神层面的“愉色婉容”,即孔子所言“色难”的情感投入。这种双向性在汉代“举孝廉”制度中得到制度化体现,将家庭扩展为政治道德,形成“忠孝一体”的社会治理模式。

二、孝文化的现代表达与挑战

在当代社会结构转型中,孝文化面临三大嬗变:核心家庭化消解了传统宗族支持体系,人口流动加剧了“空巢养老”困境,物质主义冲击着情感赡养观念。2022年仙游二中的德育实践显示,62%学生认为“微信问候”即算尽孝,折射出数字化时代孝道表达的碎片化。但研究也表明,孝文化的创新传承正在突破时空限制,如“云陪伴”技术实现远程照护,社区互助养老模式重构代际关系。

重庆科技报2025年研究提出“新孝道三维模型”:经济支持(赡养费与医疗保障)、情感互动(日均30分钟深度交流)、价值尊重(重大决策协商机制)。该模型在深圳试点中使老年人幸福感提升47%,证明传统孝道可通过量化指标融入现代生活。而唐代孝文化研究揭示,通过文艺创作转化观念,如《二十四孝》的故事化传播,仍对当代孝道教育具有启示意义。

三、孝文化的教育实践与载体创新

中小学孝道教育呈现出从形式主义向内涵深化的转型趋势。2016年郴州中考要求设计“孝心文化进校园”活动,获奖方案中“家庭孝行积分制”“跨代际职业体验”等创新形式占比达78%。江苏盐城的教学案例显示,将《孝经》诵读与情景剧结合,学生孝道认知转化率提升至91%,证明体验式教学的有效性。

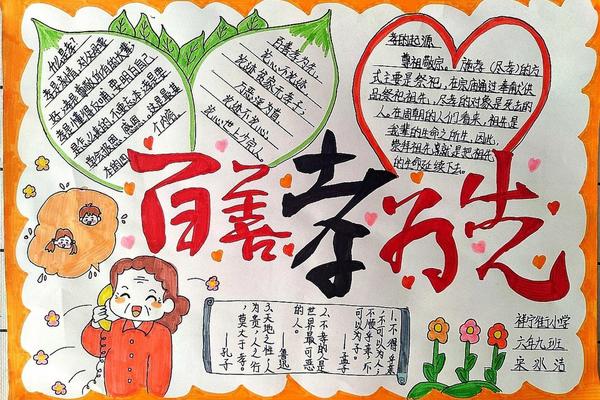

手抄报作为可视化载体,其设计策略体现文化传承的创造性。优秀作品常包含四大模块:经典释义(《百孝经》节选)、历史典故(董永卖身葬父)、现代典范(感动中国孝子事迹)、实践指南(孝亲月历表)。如2024年重阳节手抄报设计中,采用“时光轴”形式对比古今孝行,配合AR技术扫描呈现3D孝道故事,使传统文化获得沉浸式传播。

四、孝文化的全球视野与未来向度

比较文化研究揭示,中国孝道与西方家庭存在本质差异:前者强调“反哺式责任”,后者侧重“契约式独立”。但联合国《老龄化社会白皮书》显示,东亚“家庭养老”模式在心理健康指标上优于欧美机构养老,这为孝文化的现代价值提供了实证支撑。

未来研究可聚焦三个方向:一是智能科技如何重构孝道实践,如情感机器人辅助赡养引发的争议;二是代际公平视角下的孝道调适,需平衡子女发展权与赡养义务;三是孝文化在全球化中的传播路径,可借鉴韩国“孝道申遗”经验,构建跨文化认同符号。

从《百孝经》的古老训诫到元宇宙中的数字孝行,孝文化始终是中华文明的精神基因。它不仅是家庭的基石,更是社会和谐的润滑剂。在老龄化与数字文明交织的新时代,我们需要以“创造性转化”的智慧,让孝道从典籍走入生活,从义务升华为情感,从传统进化为文明对话的桥梁。正如费孝通所言,“各美其美,美美与共”——当孝文化在与现代价值的融合中完成自我更新,必将为人类命运共同体提供新的范式。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17