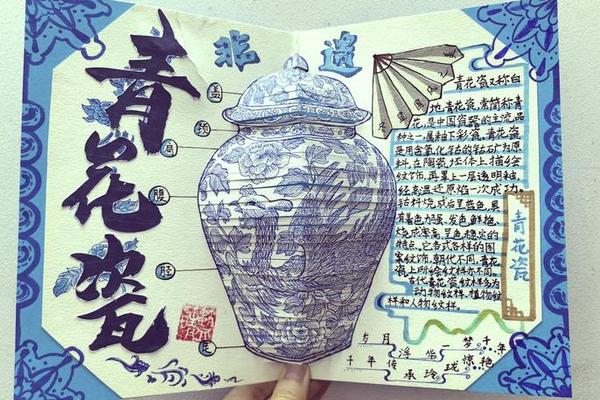

陶瓷文化手抄报简笔图片大全、陶瓷文化手抄报大全

在中华文明五千年的长河中,陶瓷犹如一条流淌着智慧与美的河流,从新石器时代的彩陶到明清官窑的珐琅彩,承载着匠人的呼吸与文明的密码。当这份跨越千年的文化积淀以手抄报的形式跃然纸上,不仅成为青少年感知传统美学的窗口,更构建起古今对话的桥梁。那些点缀着青花纹样的简笔勾勒,那些讲述窑火故事的版面设计,正是用童真视角诠释着"China"最本真的含义。

一、手抄报中的陶瓷艺术基因

陶瓷纹样在手抄报设计中呈现出独特的符号学价值。展示的16张青花瓷主题手抄报中,梅瓶器型被简化为流畅的抛物线,缠枝莲纹提炼成螺旋线条,这种视觉符号的转译既保留了传统韵味,又符合儿童的认知特点。提供的简笔画教程显示,通过"三点定位法"勾勒陶罐轮廓,用"波纹叠加法"表现釉色流动,使复杂工艺转化为可操作的绘画语言。

装饰元素的提炼彰显着设计智慧。中提到的"无字模版"通过留白与纹样结合,将磁州窑白底黑花的对比美学融入版面设计。展示的陶艺宣传海报,将拉坯动态提炼为连续曲线,这种动静结合的视觉语言,在手抄报创作中可转化为表现制陶工序的叙事性插图。

二、文化传承的教育载体革新

手抄报制作成为沉浸式文化教育的创新形式。记载的陶艺课堂实践表明,学生在临摹磁州窑铁锈花纹样时,会主动探究氧化铁的发色原理,这种跨学科的知识链接远超普通美术作业的价值。描述的非遗瓷刻工作坊中,学生们在0.3毫米厚的瓷胎上雕刻时,对"如履薄冰"的匠人精神有了具象化认知。

美育功能在创作过程中自然渗透。提到的"陶艺提升空间想象力"理论,在第8张手抄报中得到印证:学生用立体折纸表现窑炉结构,用渐变色彩模拟窑变效果,这种多维度的艺术表达,培养了观察力与创造力。强调的色彩搭配原则,在青花瓷主题手抄报中演变为钴蓝与留白的比例控制,训练着形式美法则的实际运用。

三、传统工艺的现代表达实验

数字技术为手抄报创作注入新活力。推荐的在线素材库提供可编辑的青花矢量图库,学生可自由组合元青花与永宣纹样,这种数字拼贴实际上延续了古代匠人"纹必有意"的创作逻辑。展示的PSD分层模板,允许在保留传统构图骨架的前提下,置换现代色彩体系,如用马卡龙色系重构珐琅彩视觉效果。

材料创新拓宽表现形式边界。记载的磁州窑手抄报中,学生将真实的化妆土粉末粘贴在画面,形成触觉维度。提到的标题立体化处理,启发创作者用陶泥塑形字母,经素烧后作为立体报头,这种跨媒介创作模糊了平面与立体的界限。

四、手抄报创作的实用指南

在内容架构方面,提供的陶艺知识体系可提炼为"历史脉络""工艺流派""文化影响"三大模块。展示的节日主题融合案例表明,将祭红釉与春节元素结合时,需注意文化符号的适配性,避免出现美学冲突。强调的层次分明原则,可通过"釉色深浅对应文字层级"来实现视觉引导。

工具选择直接影响创作效果。详细对比了马克笔与水彩笔在青花晕染表现中的差异:酒精性马克笔适合表现钧窑的窑变流动感,而软头水彩笔更能还原青花分水的笔触韵味。推荐的自动铅笔,其0.3mm铅芯特别适合勾勒青花勾线纹样的精细部分。

当我们凝视这些承载着陶瓷文化的手抄报作品,看到的不仅是儿童笔下的天真烂漫,更是文明基因在新时代的创造性转化。从仰韶文化的鱼纹盆到数字化设计的青花模板,从龙窑柴烧的匠人到校园课堂的陶艺社团,这种跨越时空的对话仍在继续。未来的手抄报创作或许会引入VR窑炉模拟,或是结合3D打印陶艺组件,但那份对泥土的敬畏、对火候的掌握、对美的追求,始终是文化传承最本质的窑变釉色。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17