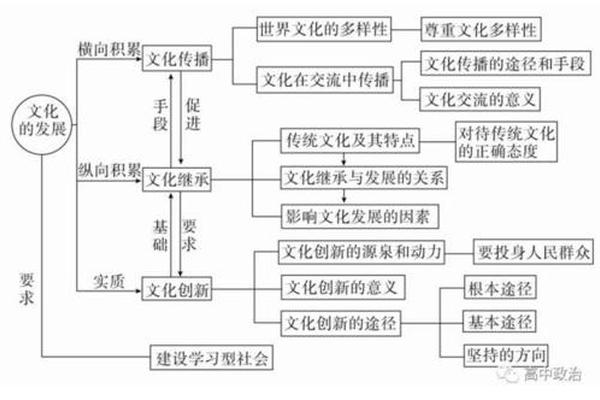

文化的传承与创新思维导图-思维导图

文化传承与创新:一场文明的基因重组

在人类文明的演进长河中,文化如同一条流动的河,既需要守护其源头清澈的基因,又需接纳沿途支流的滋养。从殷商青铜器上的饕餮纹到数字时代的虚拟博物馆,从《诗经》的吟诵到短视频中的国风热潮,文化的传承与创新始终是一场动态的基因重组。这种重组并非简单的叠加,而是通过思维导图式的系统性梳理,将传统内核与现代逻辑编织成一张多维度的认知网络。在这张网络中,每一根脉络都承载着文明的记忆,每一个节点都孕育着未来的可能。

继承:文化基因的守护与活化

文化传承的核心在于对精神内核的提炼。中华文化中的“天人合一”哲学,体现在四合院的建筑布局中,也渗透于二十四节气的农耕智慧里。这种文化基因的稳定性,使其在历史长河中成为民族认同的基石。例如,屏边苗族通过传统纺织技艺与花山节庆典,将族群的历史记忆编码为可感知的文化符号,维系着社区的情感纽带。

活态传承需直面现代性挑战。当刀耕火种的生产方式被机械化取代,当方言在城市化进程中逐渐消失,文化的物质载体与生存语境发生断裂。云南屏边的苗族青年对“安土重迁”观念的淡化,正反映了传统价值观与现代生活方式的碰撞。解决这一矛盾的关键,在于构建“创造性转化”的路径:北京胡同文化通过摄影集与数字化档案留存建筑形态,同时以文创市集激活其商业价值,使静态的遗产转化为动态的资源。

教育是基因活化的培养基。珠算从实用技能升华为文化遗产的过程极具启示:高职院校将珠算教学与数字经济结合,既传承了“精微运算”的思维模式,又赋予其培养专注力的教育功能。这种转化印证了费孝通所言:“文化自觉不是复旧,而是对传统进行现代诠释。”

融合:跨文化对话的化学反应

文化多样性是创新的催化剂。敦煌壁画中的犍陀罗艺术元素,印证了古代丝绸之路上的文明互鉴;今天故宫文创与法国奢侈品牌的联名设计,则展现了跨文化融合的新范式。这种融合遵循“和而不同”的原则:深圳“中国结”建筑将传统纹样解构为钢结构语言,既保留象征团圆的寓意,又契合现代都市美学。

符号系统的解码与重构决定融合深度。语言作为文化传播的核心符号,既包含显性的词汇语法,也蕴含隐性的思维逻辑。中餐菜名英译时出现的“夫妻肺片→Husband and Wife's Lung Slice”直译困境,暴露了文化符号转换中的意义流失。解决之道在于建立“双层解码机制”:李子柒视频通过画面叙事弱化语言障碍,用采菊东篱下的视觉符号传递东方生活美学,在YouTube获得上亿次播放。

技术革新重塑融合场景。虚拟现实技术复原圆明园遗址,让参观者既能触摸数字化的石柱纹饰,又能通过AR眼镜观看历史场景叠加;区块链技术用于非遗传承人认证,既保障了文化真实性,又构建了全球化的传播网络。这些实践印证了麦克卢汉“媒介即信息”的论断——技术本身已成为文化创新的组成部分。

创新:文明演进的新陈代谢

创新需植根于文化母体。中原油田将“铁人精神”重构为“创业、创新、创效”的企业文化,既保留了石油工业的拼搏基因,又注入了市场经济的效率意识。这种创新遵循“体用之道”:传统文化的价值体系为“体”,现代管理工具为“用”,二者结合催生出具有中国特色的组织文化范式。

青年群体是文化迭代的驱动力。汉服运动从亚文化走向主流的过程极具典型性:00后通过考据复原明代马面裙制式,同时融入洛丽塔风格的印花设计;在抖音平台,“国风变装”话题播放量超600亿次,传统服饰成为Z世代表达文化认同的新载体。这种现象印证了文化学者雷蒙·威廉斯的观点:“文化永远是普通人的实践。”

制度创新保障文化生命力。浙江龙泉建立“非遗传承人研修培训计划”,提供创作补贴的同时要求传承人每年完成创新作品;故宫实行“IP授权+内容共创”模式,既保护文物版权,又激励社会力量参与文化再生产。这种“-市场-社会”的三元协同机制,为文化创新提供了制度化的生长空间。

未来:文明图谱的再设计

文化传承与创新的终极目标,是构建具有韧性的文明生态系统。这需要建立多维评估体系:通过文化基因测序技术量化传统元素的保留度,运用大数据分析创新产品的传播效能,结合人类学田野调查评估社区文化活力。在实践层面,可探索“文化遗产数字孪生”项目,将敦煌壁画的矿物颜料数据与AR修复技术结合,既保存物质形态,又复原创作过程。

未来的研究方向应聚焦于文化创新的边界:如何在AI创作中界定文化主体的权责?怎样平衡商业化开发与文化神圣性的关系?这些问题的解答,需要建立跨学科的研究矩阵,将文化学、学、数字技术纳入统一分析框架。

在解构中重建文明坐标

从故宫角楼咖啡的榫卯结构吊顶,到河南卫视《唐宫夜宴》的虚实交织舞台,文化传承与创新的实践正在重新定义传统的边界。这种创新不是对过去的背离,而是通过思维导图式的系统重构,让文化基因在当代语境中完成表达形式的进化。当我们在数字空间复刻《千里江山图》的笔触,在元宇宙中重建长安城坊市,实际上是在进行一场文明的数字迁徙。这场迁徙的终极意义,在于证明:真正的文化生命力,不在于凝固成博物馆的标本,而在于持续参与人类精神世界的构建。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17