汉字文化学知识导图-文字学概要电子版pdf

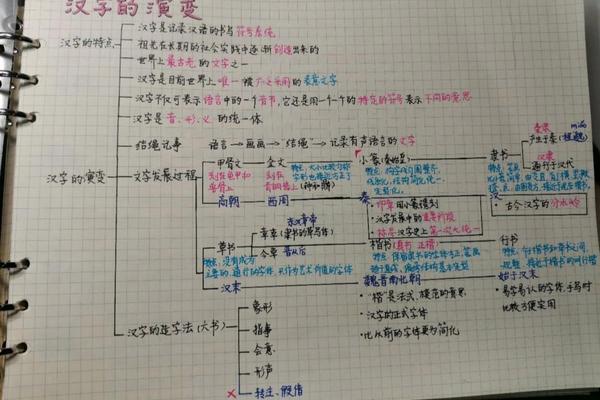

汉字作为中华文明绵延数千年的载体,其形体构造与文化内涵之间存在着深刻的共生关系。从甲骨文的神秘刻符到今日规范化的楷书体系,汉字始终以表意性为核心,在形音义三位一体的结构中沉淀着民族思维方式与审美取向。近年来,《汉字文化学知识导图——文字学概要》电子版PDF的传播,将汉字的学术研究与文化解读整合为可视化框架,不仅为专业学者提供了理论参照系,更使普通读者得以系统性认知汉字与文明的互动机制。本文将从理论重构、构形逻辑、符号学价值等维度展开分析,揭示这份知识导图在当代汉字研究中的独特意义。

汉字文化学的理论重构

传统文字学长期受西方语言中心主义影响,将汉字置于“表意文字向表音文字过渡”的线性史观中。这种源自19世纪欧洲的“文字进化三段论”认为,原始图画文字必然发展为表音文字,而汉字被视为未完成进化的中间形态。但王宁在《汉字学概要》中明确指出,汉字以构意系统为核心,通过形声相益的方式实现表意功能,其发展路径与拼音文字具有本质差异。例如“江”“河”等形声字,既以“氵”提示语义范畴,又以“工”“可”承载上古音系特征,形成独特的音义关联网络。

这种表意体系的稳定性,源于汉字与汉语单音节词根语的高度适配。据统计,《说文解字》中形声字占比已达82%,至现代汉字更突破90%,但形符系统始终维持着语义分类功能。正如孟华在符号学研究中强调的,汉字通过“离心化”与“向心化”的动态平衡,既保持图像性又发展抽象性,最终形成“类文字”的中性符号特征。这种特性使汉字能够突破时空限制,在方言差异巨大的汉语族群中承担文化整合功能,成为中华文明连续性的关键密码。

汉字构形的多维解读

从甲骨文的具象描摹到小篆的线条规整,汉字形体演变始终贯穿着“取象—抽象—再符号化”的循环过程。青铜器铭文中的“鼎”字,早期象形程度极高,至西周中期逐渐简化为轮廓特征;而“车”字在甲骨文中以俯视视角呈现双轮结构,到金文则转为侧视简笔画,这种构形思维的转变反映了先民空间认知能力的提升。知识导图中通过历史分期与载体对比,清晰展现了汉字书体演变与物质文明的共生关系。

在结构分析层面,汉字构件系统呈现出严密的理据性。以“休”字为例,其“人”倚“木”的构形直接映射“树下憩息”的生活场景,而“森”字以三“木”叠加表达林木茂盛之意,这种会意造字法体现了华夏民族“观物取象”的思维特质。现代汉字研究通过数据库统计发现,85%的汉字构件具有明确表意功能,如“扌”部字多与手部动作相关,“忄”部字常表心理活动,这种系统性特征为汉字教学与文化阐释提供了科学依据。

汉字与文化的符号学对话

罗兰·巴尔特提出的“中性”概念,在汉字研究中获得了新的诠释维度。孟华指出,汉字既非纯粹的图像符号,亦非完全抽象的文字符号,而是在“图文共生”中创造第三元表达空间。例如甲骨文“祭”字,既保留着酒器“酉”与祭台“示”的图形元素,又通过构件组合产生新的仪式叙事,这种双重属性使汉字成为文化记忆的特殊载体。相较于拼音文字的线性排列,汉字在二维平面中构建意义网络,如“東”字由“日”升“木”间会意日出方向,将自然现象转化为空间方位概念。

这种符号特性使汉字成为文化解码的关键。青铜器铭文中的“德”字,从甲骨文的“目视道路”到西周增加“心”符,反映了周人将外在行为规范内化为道德自律的思想转变;而“美”字由“羊”“大”组合,既记录着先民的畜牧生活,也沉淀着“以硕大为美”的审美观念。知识导图通过符号学图谱,将此类文化基因的演化路径可视化,为理解汉字的文化编码机制提供了方法论工具。

教学实践与文化传承创新

在数字化时代,《文字学概要》电子版PDF与配套知识导图的结合,开创了汉字教学的新范式。上海交通大学《汉字与中国文化》课程大纲显示,通过虚拟现实技术复原甲骨占卜场景,学生可直观感受“贞”“卜”等字的造字逻辑;而多媒体字源动画演示,使“册”“典”等与书写载体相关的汉字获得立体化阐释。这种教学实践验证了刘德润教授的观点:汉字教育应突破机械记忆模式,通过文化情境重构激活文字的生命力。

当前汉字研究正朝着跨学科整合方向发展。基于语料库的计量研究揭示,现代汉语3500常用字中,81%的汉字仍保持形义关联,这为汉字信息处理提供了文化逻辑支撑。未来研究可进一步探索汉字基因图谱构建,将构形规律、文化语义、方言读音等数据层融合,形成动态演化的数字孪生系统。加强汉字与其他古文字的比较研究,如纳西族东巴文、水族水文等,或将重塑我们对人类文字演进规律的整体认知。

汉字文化学知识导图的价值,在于打破学科壁垒,将文字学、考古学、符号学等多维视角熔铸为整体认知框架。它既是对西方中心主义文字观的学理回应,也为传统文化的现代转化提供了新路径。在全球化与数字化的双重语境下,汉字研究需继续深化理论建构,同时注重应用场景开发,使古老文字在人工智能、国际中文教育等领域焕发新生。这种学术努力,不仅关乎文化基因的传承,更是中华民族在文明对话中确立主体性的重要实践。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17