陶瓷文化的美句;陶艺的唯美句子

泥土在匠人手中流转,火焰于窑炉深处跳跃,二者的相遇铸就了人类最早的手工文明。从新石器时代的粗陶到商周原始瓷,从唐代三彩到宋代青瓷,陶瓷艺术始终是东方文明的基因密码。正如景德镇古窑遗址中残存的碎瓷片,每一道裂纹都镌刻着时间的私语,每一抹釉色都凝结着匠心的温度。

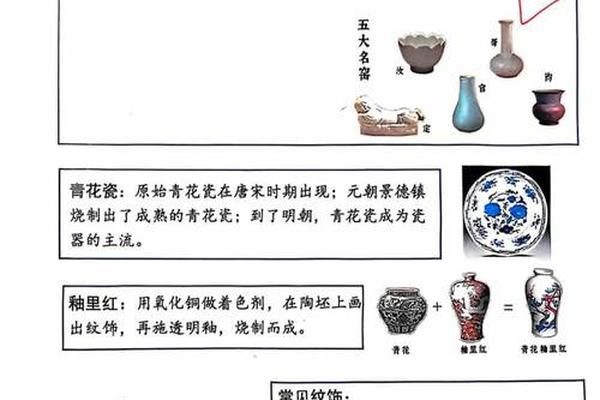

中国陶瓷史是一部“水火既济而土合”的史诗。唐代邢窑的白瓷“类银似雪”,越窑青瓷“千峰翠色”,宋代汝窑的天青釉色更是将“雨过天青云破处”的意境凝固成永恒的审美符号。元代青花瓷以钴料与釉下彩绘的突破,让波斯纹样与中国水墨在瓷面上共舞;明清时期,珐琅彩与粉彩将宫廷艺术的精致推向极致,而民窑瓷器则以质朴的造型承载着民间生活的烟火气。考古学家陈蕃指出,陶瓷的每一次技术革新都是人类对自然元素更深层的驯服与对话。

形与意的艺术交融

陶瓷艺术之美,在于器物造型与精神意蕴的完美统一。宋代定窑孩儿枕将实用性与象征性融为一体,孩童憨态可掬的造型既符合人体工学,又暗含“多子多福”的民间信仰;明代正德青花阿拉伯文罐以开光技法将书法融入传统纹样,见证着海上丝绸之路的文化交融。清华大学美术学院的研究表明,传统陶瓷的“梅瓶”“玉壶春”等经典器型,其曲线弧度暗合黄金分割比例,形成“望之有形,抚之无痕”的视觉韵律。

釉色与纹饰的创造更显东方美学智慧。钧窑的窑变釉色如“夕阳紫翠忽成岚”,哥窑的金丝铁线似“冰裂梅花映雪开”,这些自然天成的肌理被宋代文人赋予哲学意涵。清代陶瓷理论家蓝浦在《景德镇陶录》中记载,工匠调配釉料时讲究“五色递变,随类赋彩”,其色彩体系与谢赫六法中的“随类赋彩”理论一脉相承。当代陶艺家吕品昌的《太空计划》系列,用现代雕塑语言重构传统器型,在虚实相生中探讨科技与人文的关系。

东方美学的精神符号

陶瓷艺术承载着中国人特有的宇宙观与生命观。道家“大巧若拙”的哲学在紫砂壶的素器之美中得以体现,儒家“致中和”的思想在官窑瓷器的规整形制中悄然流露。日本民艺之父柳宗悦曾赞叹:“中国陶瓷的残缺之美,恰似禅宗公案里的不二法门”。景德镇陶瓷大学近年研究发现,传统龙纹、缠枝莲等装饰纹样,其构成法则与《周易》卦象存在数理对应关系,揭示出器物纹饰作为文化编码的深层意义。

这种精神性在茶道文化中尤为显著。南宋建窑兔毫盏的玄色釉面,与点茶时泛起的白色沫饽形成“黑白太极”的视觉隐喻;明代德化白瓷观音像的衣纹处理,将“曹衣出水”的绘画技法转化为立体造型,使宗教造像兼具世俗温情。正如陶瓷艺术家周国桢所说:“陶土是有记忆的,它记得匠人手掌的温度,记得窑火燃烧的时长,最终将这些记忆转化为触动人心的艺术语言”。

当代陶艺的多元探索

在全球化语境下,陶瓷艺术正经历着创造性转化。日本陶艺家田中知美通过层状陶土构造波浪曲线,将情绪流动物化为具象形态;中国艺术家陈卓的《莲·漪》系列,用釉里红表现荷塘月色,让传统技法和当代装置艺术产生对话。中央美术学院近年举办的“物的边界”主题展,呈现出3D打印陶艺、光电交互陶瓷等跨界作品,重新定义“泥性”的当代内涵。

生活美学的复兴为陶艺开辟新径。景德镇陶溪川创意园区的实践表明,将花艺、茶道与陶艺结合,可使传统器物在现代空间中焕发新生。清华大学陶瓷艺术研修班的课程设计,特别强调“五感体验”教学法,让学员在揉泥、拉坯过程中感悟“造物即修行”的东方智慧。这种“用之美”的回归,正应和了民艺运动倡导者莫里斯的主张:“最高级的艺术就是为所有人创造每日使用的美好之物”。

陶瓷艺术作为穿越时空的文化信使,既记录着人类文明的演进轨迹,又持续为当代生活注入美学养分。从仰韶文化的彩陶纹样到数字时代的智能陶瓷,从宫廷御用的珍稀贡品到百姓餐桌的粗瓷大碗,这门古老技艺始终在传统与现代的张力中寻找平衡。未来研究可深入探讨陶瓷材料的可持续性应用,或借助人工智能解析古代釉料配方,但核心仍在于守护“器以载道”的文化基因。正如故宫博物院陶瓷专家所言:“真正的传世之作,必定是技术、艺术与哲思的三位一体”。唯有保持对泥土的敬畏、对火候的掌控、对人文的坚守,陶瓷艺术方能继续书写新的文明篇章。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17