茶文化礼仪—茶文化基本知识 中国茶文化

中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。从神农尝百草发现茶的解毒功效,到陆羽著《茶经》构建完整的茶学体系,茶始终与中华文明共生共长。茶文化不仅承载着“以茶会友”的社交智慧,更蕴含着“和敬清寂”的哲学境界。在当代社会,茶礼仪作为传统文化的重要载体,既是人际交往的润滑剂,也是民族精神的具象表达。理解茶文化的基本脉络与礼仪规范,已成为提升人文素养、传承文化基因的必修课。

一、茶礼的历史渊源

中国茶礼的源头可追溯至神农时代。《神农本草经》记载“日遇七十二毒,得荼而解之”的传说,印证了茶叶最初作为药用的历史。至汉代,王褒《僮约》中“武阳买茶”的记载,标志着茶从药用转向日常饮品。唐代茶圣陆羽在《茶经》中系统构建了茶道体系,提出“茶性俭,最宜精行俭德之人”的核心思想,将饮茶提升至道德修养的高度。

宋代茶文化呈现出独特的艺术气质,点茶法的兴盛催生了斗茶与茶百戏。蔡襄《茶录》记载,建盏因“其色绀黑,玉毫条达”成为点茶首选器具,茶汤表面的“雪沫乳花”成为文人雅士竞相追逐的审美意象。明清时期,朱元璋“罢造龙团”的政令推动散茶冲泡普及,紫砂壶的兴起使茶具从实用器升华为艺术品,茶席空间逐渐成为展现主人审美意趣的舞台。

茶礼在历史长河中始终承担着教化功能。西周时期“以茶祭祖”的仪式,汉代“以茶示廉”的官场文化,唐代“茶宴”中的诗词酬唱,都彰显着茶与礼制的深度融合。特别是婚礼中的“三茶六礼”,通过“下茶”“定茶”“合茶”的仪式序列,将茶树“不移本、植必子生”的生物特性转化为婚姻忠诚的象征,形成“茶礼即聘礼”的文化传统。

二、茶席礼仪规范

现代茶席中的仪容规范延续着传统智慧。女性需避免浓妆艳抹,男性忌着奇装异服,这种着装要求源于“茶性恬淡”的本质属性。茶人站姿讲究双脚并拢、下颌微收,行走时上身保持稳定,落座后需挺直腰背,这些身体语言既是对宾客的尊重,也是对茶事庄重性的强调。日本茶道中的“正坐”姿势,要求双膝跪地、臀部置于脚踝,更将肢体约束升华为精神修炼。

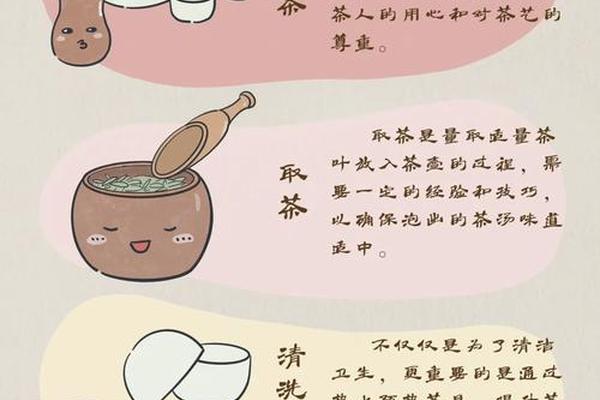

茶具摆放遵循“主客分明”的原则。烧水壶嘴忌对宾客,公道杯应置于主泡者右手侧,品茗杯排列成新月形以示平等。斟茶时采用“凤凰三点头”手法,通过三次高低冲注形成均匀茶汤,既调节水温又表达敬意。茶漏、茶夹等辅助工具的使用,需遵循“茶道六君子”的操作规范,取茶时以茶匙代手,避免直接触碰茶叶。

斟茶礼仪中的细节充满象征意义。“茶斟七分满”既防止烫手,又暗合“满招损”的处世哲学;分茶时按“先长后幼、先客后主”顺序,体现儒家尊卑有序的观;续茶时机选择在客人饮至三分之一处,隐喻“源源不断”的美好祝愿。当新客加入时更换茶叶的习俗,既保证口感统一,也传达“洗盏更酌待新知”的待客热忱。

三、茶道中的动作语言

叩指礼是茶席上最富诗意的无声对话。晚辈受茶时五指并拢叩击桌面三次,模拟“五体投地”的大礼;平辈间以食、中二指轻点,象征拱手作揖;长辈回礼则用单指轻叩,展现长者的矜持与认可。这种起源于乾隆微服南巡的礼节,将封建等级制度转化为优雅的身体符号,成为最具中国特色的茶礼。

鞠躬礼根据弯腰幅度分为真、行、草三种形制。15度的“草礼”用于日常问候,30度的“行礼”见于平辈致意,45度的“真礼”则用于尊长或庄重场合。日本茶道继承并发扬了唐宋跪坐鞠躬的传统,发展出“真(90度)·行(45度)·草(30度)”的完整体系,体现出东方礼仪文化的同源异流。

伸掌礼的运用充满空间美学。两人对坐时右手掌心向内斜伸示意“请用”,多人围坐则按顺时针方向依次行礼。手掌需呈现“虚怀若谷”的凹陷弧度,四指并拢喻示德行端正,拇指内扣象征谦逊自持。这种将儒家“温良恭俭让”思想外化为肢体语言的礼仪,使茶席成为流动的道德讲堂。

四、品饮中的文化意蕴

不同茶类的冲泡讲究“看茶泡茶”。绿茶需70-80℃水温避免烫伤嫩芽,红茶适用沸水激发醇厚滋味,普洱茶讲究“唤醒”陈香的醒茶步骤。这些技术规范背后,蕴含着“顺物之性”的道家思想。工夫茶中的“关公巡城”“韩信点兵”分茶法,将兵法智慧融入茶艺,展现“技进乎道”的美学追求。

品茗过程是多重感官的审美体验。观茶汤澄澈如琥珀,闻香气清幽似兰蕙,品滋味先苦后甘,触杯壁温润如玉,这种“五感调和”的体验,与禅宗“活在当下”的修行理念深度契合。宋代斗茶时对“雪沫乳花”的痴迷,明代文人推崇的“松涛竹浪”品茶环境,都将日常生活艺术化,创造出独特的美学范式。

茶性与人格的比拟构成文化隐喻。绿茶“清新鲜活”喻君子坦荡,乌龙茶“七泡余香”比士人坚韧,普洱茶“越陈越醇”象征智者积淀。这种“以茶比德”的思维方式,使饮茶超越物质享受,成为精神淬炼的载体。白居易“食罢一觉睡,起来两瓯茶”的诗句,苏轼“从来佳茗似佳人”的妙喻,都在文学层面深化了茶的文化象征。

五、茶文化的现代传承

在商务社交领域,茶礼仪成为软实力的体现。从茶叶选择到冲泡流程,每个细节都传递着企业形象。杭州G20峰会上的“九曲红梅”茶叙,通过“龙井问茶”的表演程式,将外交礼仪与传统茶道完美结合。茶叶品质对应合作诚意,水温控制隐喻处事分寸,这些无声的语言建构起商业信任。

教育传播层面,茶艺师认证体系的建立推动礼仪标准化。专业培训涵盖茶叶评审、茶席设计、礼仪规范等内容,要求从业者掌握“三才碗”冲泡的18道工序,理解不同地域的饮茶习俗。高校设立的茶文化专业,更从人类学、美学角度解析茶礼的现代价值,培养复合型文化传承人。

国际交流中,茶文化承担着文明对话的使命。摩洛哥的薄荷茶礼、英国的下午茶传统、日本的茶道流派,都可见中国茶礼的基因变异。通过“国际茶日”的设立、茶文化申遗的推进,中国正重塑茶叶的话语体系。这种跨文化传播不是简单的仪式输出,而是“和而不同”价值观的全球实践。

纵观中国茶文化发展,礼仪制度始终是其核心脉络。从唐代煎茶到宋代点茶,从明清瀹饮到现代茶艺,形式嬗变中始终贯穿着“敬天爱人”的精神内核。在文化自信建设的当下,茶礼仪的传承既要恪守“器以载道”的传统,也需创新“数字茶席”等传播方式。未来研究可关注茶礼在地域文化中的差异化表达,探索人工智能时代的礼仪重构,让古老茶文化在现代化进程中永葆生机。正如茶汤中的沉沉浮浮,文明正是在传统与创新的交融中走向醇厚。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17