特色文化旅游-游北京感想简短

漫步在紫禁城的金砖之上,指尖拂过颐和园长廊的彩绘,耳畔回响着南锣鼓巷的市井喧嚣,这座千年古都以独特的方式向世人展示着文明传承的密码。北京文化旅游的魅力,恰似一幅层层渲染的工笔画卷,既有皇家气象的恢宏底色,又叠加市井生活的烟火笔触,更不乏创新体验的当代晕染,构成传统文化与现代精神交融共生的立体图景。

宫阙沧桑:凝固的历史记忆

当第一缕晨光洒向太和殿的琉璃瓦顶,这座占地面积72万平方米的宫殿群落仿佛被注入生命。故宫博物院186万件文物中,《清明上河图》的市井百态与《平复帖》的墨韵风骨形成奇妙对话,诉说着中华文明从庙堂到江湖的完整叙事。中提到的游客在三大殿前感叹"金碧辉煌的场面",正是这种视觉震撼的直接体现。

登临八达岭长城,明代戍边将士的呐喊似乎仍在群山间回荡。高达7.8米的城墙不仅展现古代军事智慧,更成为民族精神的具象符号。正如所述,攀登过程"挑战自我"的体验,使历史不再是冰冷的文字,而是转化为身体力行的精神共鸣。在居庸关残缺的城砖上,游人们触摸到的不仅是建筑材料,更是一个民族抵御外侮的集体记忆。

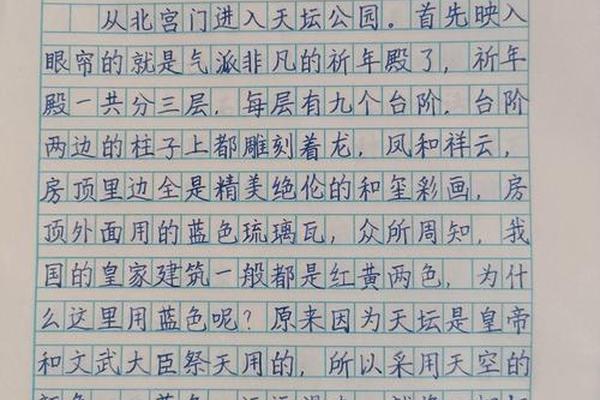

夜幕降临时分,天坛祈年殿的鎏金宝顶在灯光映照下熠熠生辉。回音壁的声学奇迹与圜丘坛的几何密码,印证着古人"天人合一"的哲学追求。游客记录的"皇穹宇外轻声对话"的奇妙体验,正是古代营造技艺穿越时空的生命力证明。

园冶新解:流动的文化基因

昆明湖的碧波倒映着万寿山的佛香阁,颐和园的山水格局暗合《园冶》中"虽由人作,宛自天开"的造园理念。详述的728米长廊,8000余幅彩绘构成流动的艺术画廊,将文学典故与自然景观巧妙编织,创造出"步移景异"的沉浸式美学体验。

什刹海的摇橹船划开水面,银锭桥的轮廓在暮色中渐显温柔。这片水域承载的不仅是元代漕运记忆,更见证着市民生活的世代延续。中"后海酒吧街的夜生活缩影",恰说明传统空间在现代语境中的创造性转化,让历史街区焕发新的生机。

国子监街的槐荫深处,孔庙的进士碑林与现代文创书店比邻而居。这种时空交叠的景观,印证着提及的"文旅消费新趋势"——当文化体验从观光转向参与,静态遗产便转化为可触摸、可体验的生活方式。

市井新声:鲜活的当代叙事

南锣鼓巷的文创店铺里,兔儿爷泥塑与区块链数字藏品同台竞艳。这种传统工艺与现代科技的碰撞,呼应着中赵琳策划的"文艺主题city walk"理念。游客在青砖灰瓦间邂逅先锋艺术,体验的不仅是空间穿越,更是文化基因的创造性重组。

前门大街的全聚德烤鸭店外,智能机器人正用京片子招呼客人。推荐的"四季民福"等新派餐饮,将非遗技艺与现代餐饮理念结合,让百年老字号焕发青春。这种味觉传统的创新表达,正是所述"情绪消费"的典型范例——食物不再只是果腹之物,而是承载文化记忆的情感载体。

奥林匹克公园的夜色中,水立方的蓝光与首钢园的工业遗存相映成趣。游客感慨"新中国飞速前进"的观察,在此得到具象诠释。这些地标建筑不仅承载着集体记忆,更成为展现国家发展脉络的时空坐标。

文旅未来:融合的创新路径

当下北京文旅发展正呈现深度变革。指出的"沉浸式体验"趋势,在798艺术区的数字艺术展中可见一斑:观众通过VR设备"走进"《韩熙载夜宴图》,实现与古代画作的跨时空对话。这种技术赋能让传统文化获得新的表达维度。

胡同深处的民宿改造项目,则实践着"微度假"理念。提到的四合院住宿体验,将建筑遗产转化为生活美学空间。当游客在垂花门下品茶听雨,传统居住智慧便转化为可感知的文化资本。

研学旅行的兴起催生新型知识传播模式。清华园内的考古工作坊,邀请中小学生参与陶瓷修复;故宫文物医院开放日,观众可近距离观摩文物保护过程。这种深度参与模式,将文旅消费升级为知识生产的共创过程。

站在中轴线北端的钟鼓楼回望,这座城市的文旅图景恰似永定河的水系网络——传统与现代如同支流交汇,市井生活与皇家气象彼此滋养,物质遗产与非物质文化相互激活。未来的北京文旅,或许将在数字技术赋能下,构建虚实交融的体验场景;通过社区参与深化文化认同;借助跨界融合创造新的叙事语法。当每个游客都能在砖瓦檐角间找到属于自己的文化密码,这座城市的文化旅游就将真正完成从资源展示到价值创造的跃迁。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17