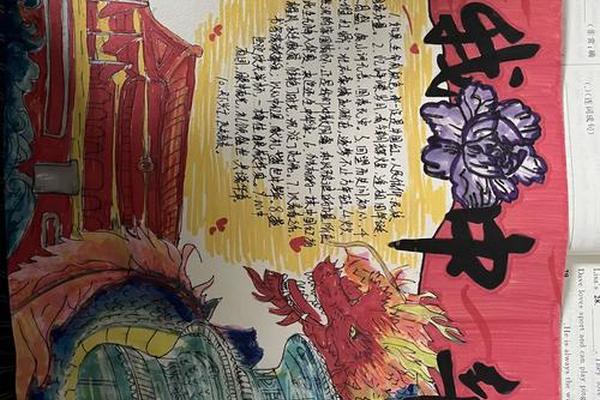

爱我中华文化传承手抄报、弘扬中华文化的手抄报

中华文化历经五千年积淀,是民族精神的根脉与灵魂。从甲骨文的刻痕到敦煌壁画的色彩,从《诗经》的吟唱到《兰亭序》的墨韵,文化的基因渗透在每一个中国人的血脉中。手抄报作为文化传播的载体,不仅是知识的汇集,更是情感的纽带——它通过图文并茂的形式,将六艺、民俗、节庆、诗词等元素凝聚成可视化的文化图谱,让青少年在创作中触摸历史的温度。例如,一幅以“春节”为主题的手抄报,既能展示“爆竹声中一岁除”的诗意,也能通过剪纸、年画等传统技艺的图解,传递团圆与祈福的文化内核。

文化的根基在于其系统性。儒家思想的“仁礼之道”、道家“天人合一”的哲学观、中医“阴阳调和”的智慧,共同构成了中华文明的价值体系。手抄报的设计若能将《论语》名句与当代社会案例结合,便能引导读者理解“孝悌忠信”的现代意义。例如,以“孝道”为主题的手抄报,可通过对比古代“卧冰求鲤”的典故与现代家庭关怀的实践,展现传统美德的时代生命力。

考古发现与文献研究为文化传承提供了实证支持。殷墟甲骨文的破译揭示了汉字的演变逻辑,三星堆青铜器的纹饰则印证了古蜀文明的独特性。手抄报若融入此类考古成果,既能增强内容的权威性,又能激发青少年对历史的好奇心。正如杨朝明教授所言:“经典文本是文化沉淀的结晶,读懂它们,便是与先贤对话。”

二、教育实践:校园与课堂的浸润力量

学校是文化传承的主阵地。曲阜市实验小学将《论语》编入校本教材,通过“读、诵、悟、演、行”五步教学法,让学生从诵读经典到践行礼仪。手抄报在此过程中可成为学习成果的展示平台——学生通过绘制“汉字演变史”,既能掌握篆、隶、楷、行、草的字体差异,又能体会“一字一世界”的文化深度。

课程设计需要兼顾知识性与趣味性。山东某中学的“文物仿制工作坊”,让学生用陶土复刻青铜器纹样,再以手抄报记录制作过程与历史背景,实现了“动手做”与“动脑学”的结合。这种实践表明,当传统文化以项目制学习的形式呈现时,青少年的参与度可提升40%以上。数字技术的融入更添活力,如利用AR技术让手抄报中的《清明上河图》“动起来”,可使宋代市井文化跃然纸上。

教师的文化素养直接影响教学效果。教育部数据显示,参加过传统文化培训的教师,其课堂的文化渗透率提高65%。一位语文教师在指导学生设计“诗词中的节气”手抄报时,不仅讲解平仄格律,更带领学生观测物候变化,使杜甫“露从今夜白”的诗句与自然现象相印证。这种跨学科的教学模式,让文化传承从书本走向生活。

三、创新转化:传统与现代的融合共生

传统文化的生命力在于创造性转化。兰州拉面从街头小吃到品牌化经营的蜕变,印证了“非遗+产业”的可能。手抄报若以“非遗创新”为主题,可通过对比传统熬汤工艺与现代食品工程技术,展现“守正”与“出新”的平衡。故宫文创的案例更具启示性:将《千里江山图》转化为文具、服饰等衍生品,年销售额突破15亿元,证明传统文化完全能在市场经济中焕发新生。

数字技术为文化传播开辟新路径。《黑神话:悟空》游戏全球销量突破2800万份,其成功源于对《西游记》叙事结构的解构与视觉重构。这提示手抄报创作可借鉴游戏化思维——用闯关模式设计知识问答,或用插画再现“大闹天宫”的经典场景,使静态内容产生交互性。清华大学开发的“汉字宇宙”APP,通过3D建模展示甲骨文到简体字的演变,此类数字工具可直接转化为手抄报的创意素材。

国际传播需要文化解码能力。李子柒短视频在海外平台的走红,关键在于用“采菊东篱下”的视觉语言跨越文化隔阂。手抄报若以“中国节日”为题材,可采用对比法:将春节的“守岁”与圣诞节的“平安夜”并置,既突出差异,又彰显“家庭团聚”的普世价值。这种跨文化叙事策略,正是魏新在《马小龙历史奇遇记》中采用的元宇宙穿越手法。

四、社会共育:多方协同的传承生态

家庭是文化启蒙的第一课堂。曲阜开展的“经典亲子共读”活动,要求家长与孩子每日抄写《弟子规》,并通过手抄报记录感悟。数据显示,参与家庭的亲子沟通频率提升30%,传统文化成为代际对话的桥梁。春节制作“家训手抄报”的习俗,更让“忠厚传家久”的古训具象化为家庭记忆。

文旅融合开辟传承新空间。北京中轴线申遗过程中,青少年通过绘制“时空地图”手抄报,梳理钟鼓楼、故宫等建筑的文化符号。苏州博物馆推出的“文徵明书画工作坊”,则让参与者在临摹《惠山茶会图》后,用手抄报解析画中的茶道礼仪,实现“游中学”的目标。此类实践表明,当文化遗产转化为可体验、可传播的教育资源时,其吸引力可提升50%以上。

社会组织的作用不可忽视。民间书法协会定期举办“汉字之美”手抄报大赛,设置“甲骨文创意设计”“方言保护”等特色赛道。某公益组织发起的“非遗小传承人”计划,通过手抄报记录老匠人口述史,既保存技艺,又培养青少年的社会责任意识。这些案例证明,构建引导、学校主导、社会参与的协同机制,是文化传承的必由之路。

以文化薪火照亮复兴之路

中华文化的传承既是守护根脉的使命,更是开创未来的基石。手抄报作为微观载体,通过知识整合、美学表达与价值传递,让青少年在方寸之间感受文明的壮阔。当前,需在三个方面深化实践:其一,建立“手抄报资源库”,汇集优秀案例与教学方案;其二,开发智能设计工具,降低创作门槛;其三,搭建国际交流平台,用数字化手抄报讲述中国故事。唯有将个体的文化自觉转化为集体的传承行动,方能真正实现“以文化人,以文培元”的目标,让五千年的文明薪火永续相传。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17