特色文化街区打造方案,如何打造特色文化街区

城市是人类文明的载体,特色文化街区则是其精神图谱的具象化呈现。在消费升级与城市更新的双重驱动下,特色文化街区已成为激活城市经济、传承历史文脉、提升生活品质的重要抓手。从成都宽窄巷子到哈尔滨中华巴洛克街区,从上海松江广富林文化遗址商业街到福州上下杭历史街区,这些成功案例表明:特色文化街区的打造不仅是空间形态的改造,更是对城市文化基因的解码与重构。它需要以系统性思维统筹规划、文化挖掘、业态创新与长效运营,最终实现“文脉可感知、场景可体验、功能可持续”的目标。

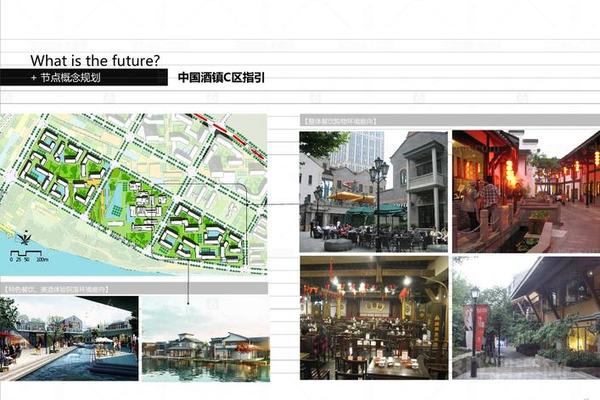

顶层规划:锚定特色定位与空间肌理

科学规划是特色文化街区建设的首要前提。松江区在《特色商业街区创建工作方案》中明确提出“一街区一特色”原则,要求各街镇制定实施方案时,必须对空间布局、文化本底、业态定位等进行系统规划。这启示我们,顶层设计需立足街区的历史基因与资源禀赋,如哈尔滨将工业文化符号融入“开埠历史文化创意街区”建设,通过齿轮雕塑、工业图片展等元素唤醒城市记忆。

规划还需注重整体格局的延续性。福州上下杭街区采取“镶牙式、渐进式”保护修复策略,保留原有街巷尺度的同时疏通游历路径网,使700米长的古街既维持历史肌理又满足现代功能。这种“微更新”理念与有机更新理论强调的“温和渐进、社区参与”原则高度契合,避免了大拆大建对文化连续性的破坏。

文脉传承:激活历史基因的当代表达

文化内涵是特色街区的核心竞争力。成都宽窄巷子通过“闲在宽巷子、品在窄巷子、泡在井巷子”的差异化定位,将清代川西民居的院落文化与现代商业完美融合,保留青砖墙、花窗等建筑符号的同时植入剧游基地、文创工坊等新业态。这种“修旧还旧”的改造方式,使历史建筑成为文化叙事的物质载体。

更深层的文化激活需要创新表达形式。哈尔滨中华巴洛克街区将非遗技艺展示与沉浸式场景相结合,游客既可观赏桦树皮画制作,又能身着汉服体验传统宴饮;武汉汉口镇·戏码头通过街景剧本杀、3D裸眼大屏等数字技术,让民国风情与现代科技碰撞出新的文化火花。这些实践印证了凯文·林奇的城市意象理论:当物质载体与互动体验结合,文化才能转化为可感知的空间语言。

业态创新:构建多元融合的消费场景

特色街区的生命力在于业态的持续创新。松江区提出“经济、生活、治理数字化全场景应用”理念,在广富林文化遗址商业街引入AR导览、智慧停车系统,使传统文化空间具备科技体验功能。这种“文化+科技”模式突破了传统街区的物理边界,正如杭州万科天空·小藤街通过24小时复合业态布局,将社区商街转化为青年社交的创新场域。

业态组合需遵循“主客共享”原则。福州三坊七巷在保持居住功能的基础上,将南后街打造为文旅商业轴,而坊巷内部则配置社区幼儿园、居委会等设施,既延续“里坊制”居住氛围,又满足旅游需求。这种“居住+商业”的共生模式,有效避免了过度商业化导致的居民空心化问题,实现了戴维·哈维所说的“空间正义”。

长效运营:建立多方协同的治理机制

可持续运营需要构建、企业、居民的利益共同体。宽窄巷子首创“经营环境、企业经营市场、民众经营文化”三位一体模式,负责基础设施改造,专业公司进行商业运营,原住民通过茶艺表演、川剧变脸等参与文化传播。这种分工机制在松江区得到进一步细化:区成立由28个部门组成的工作领导小组,街镇设立专项工作组,社会资本通过品牌管理、节庆策划等方式介入。

数字化管理是提升效能的突破口。上海将“美丽街区”建设与智慧城管系统对接,实时监测市容环境、客流密度等数据;哈尔滨中央大街通过智能灯杆集成WiFi、应急呼叫等功能,使百年老街具备现代服务能力。这些实践表明,科技赋能不仅能优化管理流程,更能创造新的价值增长点。

走向包容共生的未来街区

特色文化街区的打造是一场关于城市文明存续与再生的实验。从物质空间更新到文化价值重构,从业态创新到治理转型,其本质是在全球化语境下寻找地方认同的锚点。当前的成功案例已证明:只有将历史文脉转化为可体验的场景,将空间更新转化为可持续的运营,将引导转化为多元主体的共创,才能培育出真正具有生命力的城市文化地标。未来研究可进一步关注社区参与机制、文化遗产IP转化、低碳技术应用等方向,让特色街区成为承载集体记忆、促进社会融合、推动城市高质量发展的关键节点。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17