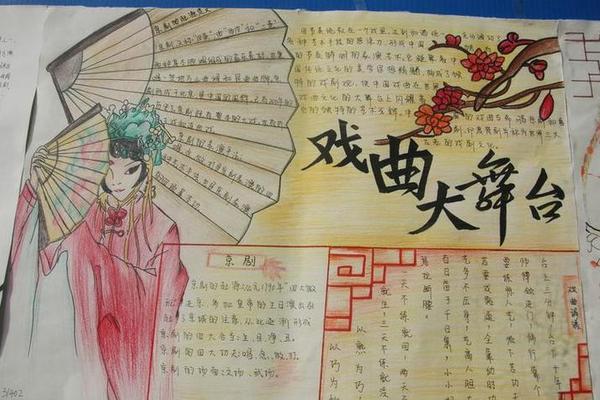

国粹京剧手抄报图片_国粹京剧手抄报文字

在中华文明五千年的长河中,京剧犹如一颗璀璨的明珠,将诗词、音乐、舞蹈、武术熔铸成一门独特的综合艺术。作为国家级非物质文化遗产,它不仅承载着中国传统美学的精髓,更通过手抄报这一文化载体,在青少年的笔墨间焕发新生。那些勾勒着凤冠霞帔的手绘图案,记录着西皮二黄唱腔的文字说明,正成为年轻一代触摸传统文化脉搏的桥梁。

一、历史长河中的艺术淬炼

京剧的诞生可追溯至1790年徽班进京的历史节点,这场看似偶然的文化迁徙实则暗含必然。当三庆班在韩家台胡同敲响第一声锣鼓时,秦腔的激越与昆曲的婉转已在京城交融。徽汉合流过程中,湖北汉剧的皮黄声腔与安徽徽调相互滋养,程长庚、余三胜等艺术家将地方剧种的精华提炼升华为新的艺术形态。据傅谨教授研究,这种融合突破了传统戏曲的南北界限,形成了"以字行腔、依声传情"的独特音乐体系。

手抄报上勾勒的四大徽班进京路线图,实则是文化基因重组的过程图示。春台班以武戏见长的刚健,四喜班昆曲底蕴的典雅,在碰撞中催生出"唱念做打"的完整程式。正如学者波多野乾一在《京剧二百年之历史》中指出,这种艺术淬炼使京剧既保有民间艺术的鲜活生命力,又具备宫廷艺术的精致品格。

二、程式美学中的文化密码

翻开任何一份京剧手抄报,生旦净丑的脸谱总是最夺目的视觉符号。红色忠勇、黑色刚正、白色奸诈的色彩语言,通过夸张的线条构成视觉体系。梅兰芳在《舞台生活四十年》中回忆,程砚秋设计的水袖动作达276种,每个细微摆动都承载着情感密码。这种"无动不舞"的程式化表演,将生活真实升华为艺术真实。

手抄报中常出现的"虚拟性"概念,在京剧舞台上具象为"一桌二椅"的时空魔法。马鞭轻扬即驰骋千里,船桨微摆便渡过江河,这种写意美学与西方戏剧的写实传统形成鲜明对比。法国戏剧家阿尔托在观看《三岔口》后惊叹:"中国演员用身体创造了第四堵墙",这正是京剧虚实相生美学的国际回响。

三、当代语境下的传承挑战

教育部2023年戏曲进校园数据显示,能完整说出京剧四大行当的中学生不足40%。手抄报上工整誊写的"唱念做打"四功,在实践中遭遇着数字时代的解构危机。年轻观众更易被快节奏的短视频吸引,传统戏台"一唱三叹"的韵律面临审美代沟。但北京京剧院推出的《王者荣耀》主题戏歌,通过融合电音与西皮流水,在B站创下百万点击量,证明传统艺术仍有破圈可能。

手抄报设计者开始尝试AR技术,扫描脸谱即可观看经典选段。这种创新并非对传统的背离,恰如梅兰芳当年将电影镜头引入戏曲拍摄,本质都是媒介载体的适应性进化。中央美术学院开展的"京剧视觉基因库"项目,将2000余种服饰纹样数字化,为手抄报创作提供新的素材源泉。

四、教育场域中的美学启蒙

在杭州某小学的实践案例中,学生通过手抄报制作,自发研读了《史记·项羽本纪》以理解《霸王别姬》的历史背景。这种跨学科的学习方式,使京剧成为打开传统文化宝库的钥匙。手抄报上稚嫩的笔触临摹着"贵妃醉酒"的云步,标注的不仅是舞步名称,更是身体对古典美学的感知。

教育学家发现,参与京剧主题手抄报创作的学生,在审美能力、团队协作方面提升显著。当孩子们用彩铅再现《定军山》的靠旗纹样时,他们不仅在复刻图案,更在重建对工匠精神的认知。这种浸润式美育,比单纯的知识灌输更具持久影响力。

回望手抄报上那些承载着文化记忆的图文,我们看到的不仅是艺术形式的传承,更是一个民族美学基因的延续。在数字化浪潮中,京剧手抄报犹如传统与现代之间的摆渡者,用年轻人的创意语言重述古老故事。未来研究可深入探讨新媒体技术与戏曲教育的融合路径,或从认知神经学角度解析京剧程式化训练对青少年脑发育的影响。让国粹艺术在当代教育中继续绽放,需要更多这样兼具学术深度与实践价值的探索。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17