剪纸艺术品工艺品(剪纸的发展历史及艺术特点)

一、发展历史

1. 起源与早期形态(商周至汉代)

剪纸的雏形可追溯至商周时期,先民通过镂空雕刻技法在兽皮、树叶、金箔等材料上制作图腾符号或祭祀用品。例如,河南安阳殷墟出土的商代金箔虎形纹饰,被视为剪纸艺术的早期形态。汉代蔡伦改进造纸术后,纸张普及,剪纸正式诞生,主要用于丧葬祭祀(如招魂幡)和节日装饰(如立春“剪彩为燕”)。新疆出土的北朝《对马团花》《对猴团花》剪纸残片是最早的实物证据。

2. 发展与成熟(唐代至宋代)

3. 鼎盛与地域分化(明清时期)

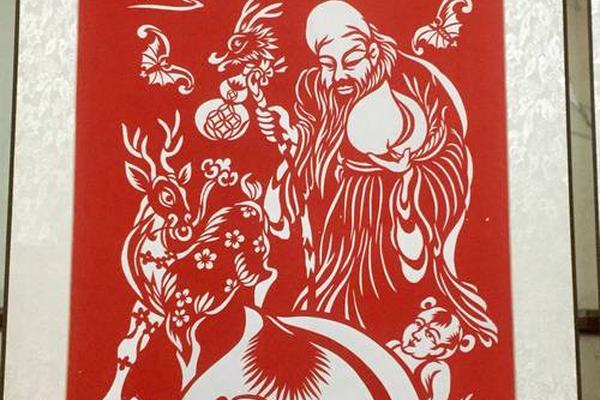

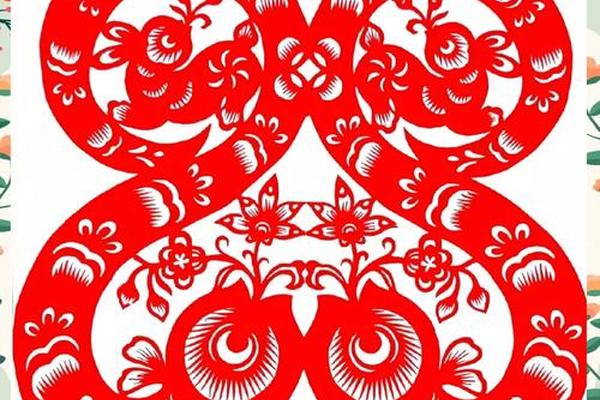

明清时期,剪纸广泛应用于家居装饰(如窗花、门签、喜花)、刺绣底样及民俗活动。北方剪纸以陕西、山西为代表,风格粗犷豪放,多表现戏曲人物和吉祥动物;南方剪纸如江苏、福建等地以细腻繁复著称,常见花卉和园林题材。清代宫廷亦用剪纸装饰,如坤宁宫的龙凤团花剪纸。

4. 近现代转型与传承(20世纪至今)

20世纪40年代,延安艺术家结合民间传统创作反映现实生活的新剪纸。2006年,剪纸被列入国家级非遗;2009年入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录。现代剪纸融合科技(如激光雕刻、AR/VR技术)和商业设计(如故宫文创),推动活态传承。

二、艺术特点

1. 技法与形式

2. 题材与象征性

剪纸主题多取材于民俗生活与自然万物,如吉祥符号(鱼寓“有余”、蝙蝠谐“福”)、神话故事(八仙过海)、节庆装饰(春节窗花、端午“五毒”辟邪)。其造型常夸张变形,如“抓髻娃娃”象征生命繁衍,“扣碗”寓意天地阴阳交合。

3. 地域流派与风格

4. 文化内涵与哲学基础

剪纸承载中国本原哲学,如“阴阳相合,化生万物”的宇宙观。例如,“双鱼”图案象征阴阳交合,“石榴”寓意多子,体现民众对生命延续与美好生活的祈愿。其艺术语言兼具写实与抽象,线条简洁流畅,虚实相生,富有装饰性与浪漫气息。

剪纸艺术从原始祭祀工具发展为全民性民俗文化符号,其历史流变与艺术特征深刻反映了中华民族的审美观念、哲学思想及社会生活。作为非遗项目,剪纸在当代通过创新技术与跨界融合焕发新生,成为连接传统与现代的文化纽带。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17