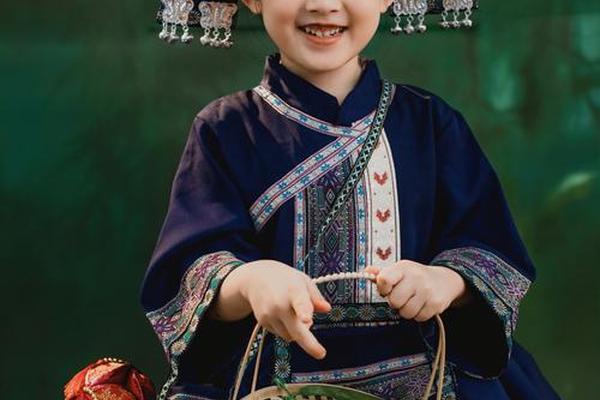

壮族文化艺术图片;广西壮族服饰图片

在广西喀斯特峰林与明澈江河之间,壮族人民用五彩丝线编织着独特的文明密码。那些缀满银饰的靛蓝衣裙,那些绘有蛙纹铜鼓的民俗图卷,不仅是视觉艺术的呈现,更是壮族先民对自然的礼赞、对生命的诠释。当现代摄影镜头聚焦于绣娘飞针走线的指尖,或是节庆中翻飞的百褶裙摆,我们得以窥见一个民族将历史穿在身上、将信仰绣进纹样的文化自觉。这些承载着千年记忆的视觉符号,正以鲜活的姿态诉说着壮乡文明的深层肌理。

图腾密码:服饰纹样的精神叙事

壮锦上蜿蜒的菱形几何纹,看似简单的重复中暗藏玄机。民族学者黄懿陆在《壮族文化论》中指出,这些源自稻作文化的菱形符号,实为抽象化的青蛙图腾,其连续排列象征着生命的繁衍不息。靖西地区的"龙凤呈祥"背带图案,通过龙凤交颈的造型传递族群融合的隐喻;而隆林地区的"太阳纹"头巾,十二道光芒对应着壮历的十二个月轮回。

在隆重的"三月三"歌圩现场,少女胸前的银项圈层层叠叠,每层錾刻的云雷纹都暗合着《布洛陀史诗》中创世神话的意象。田阳敢壮山出土的汉代铜鼓纹饰,与当代服饰上的菱形纹、回形纹形成跨越时空的呼应。这些视觉符号构成的文化基因链,使看似日常的服饰成为流动的史诗载体。

草木为色:生态智慧的染色密码

走进靖西旧州的染坊,空气中弥漫着蓝靛草发酵的独特气息。国家级非遗传承人李村灵介绍,壮族特有的"灰染"工艺,需将蓝草汁与草木灰按特定比例调配,经过七浸七晒方能得到深邃的板蓝色。这种源自《齐民要术》记载的古法,至今仍在桂西北山乡延续,其色牢度经科学检测远超化学染料。

更令人称奇的是草木染的色谱系统:枫叶染出赭红,密蒙花浸出鹅黄,岗松枝提炼墨绿。柳州博物馆藏清代壮锦残片经光谱分析,检出8种植物染料成分。这种取之自然、归于天地的染色智慧,与联合国教科文组织倡导的生态染色理念不谋而合,为现代可持续时尚提供了古老启示。

银饰叮当:身体装饰的宇宙观照

南丹白裤瑶女子的盘瑶银饰,堪称行走的星辰图谱。其头冠上的十二枚银蝶,暗合黄道十二宫;胸前的星辰坠饰排列成北斗形状。民族学家梁庭望研究发现,这种装饰体系源于壮族先民"天人合一"的宇宙认知,银饰的碰撞声被认为能沟通神灵。

在龙胜龙脊梯田景区,银匠韦清江展示着传世錾刻工具:粗细不同的24种錾子,能在银片上凿出0.2毫米的精细纹路。其家族传承的"冷锻法",可使银器硬度提升30%而不损延展性。这些凝结着物理智慧的工艺,使银饰既是审美对象,更是技术文明的物证。

经纬之间:织造技艺的科技密码

广西民族博物馆的宋代竹笼机复原模型,揭示着古老织机的机械智慧。其脚踏提综装置,较欧洲同类技术早出现三百年。现代材料学家发现,壮锦采用的绞经工艺使织物密度达到每平方厘米60根经线,造就独特的浮雕质感。

在宾阳邹圩,75岁的织娘黄美玉演示着"断纬挖花"绝技:双手同时操控五色纬线,能在经线间织出立体图案。这种被列入非遗名录的技艺,其原理与计算机编程的"像素定位"异曲同工。苏州丝绸博物馆的对比实验显示,传统壮锦的抗撕裂强度比普通绸缎高出42%。

霓裳新韵:传统元素的当代表达

在2023年米兰设计周上,设计师黄清穗的"壮纹解构"系列引发关注。其将铜鼓纹样进行参数化设计,通过3D打印技术制成可穿戴艺术装置。这种创新并非简单的符号挪用,而是基于对壮锦"二方连续"构成法则的数字化转译。

南宁师范大学艺术系的产教融合项目,正尝试将壮锦纹样应用于新能源汽车内饰设计。其开发的AI纹样生成系统,能根据用户偏好自动生成千种纹样组合。这种传统工艺与现代科技的对话,为非遗活态传承开辟了新路径。

壮族服饰艺术的现代性转化,印证着费孝通"各美其美,美美与共"的文化自觉。当绣娘手中的骨针变成数码绘图笔,当靛蓝染缸旁架起光谱分析仪,传统技艺正在科技赋能下焕发新生。这种传承不是博物馆式的封存,而是在创新中延续文化基因的生命力。未来研究可深入探讨传统纹样的数字化标准建立,以及智能织造设备与传统工艺的适配性开发,让千年壮锦在数字文明时代织就新的传奇。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17