中国古文化传承的规矩有哪些、传承中国传统文化的方法

2025-04-17 14:13:21

编辑:遁地八字网

浏览:

12 次

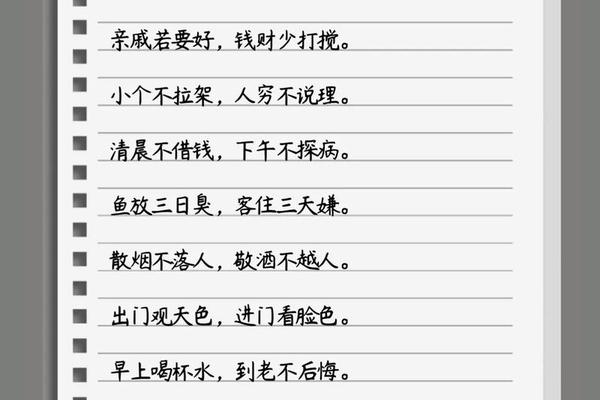

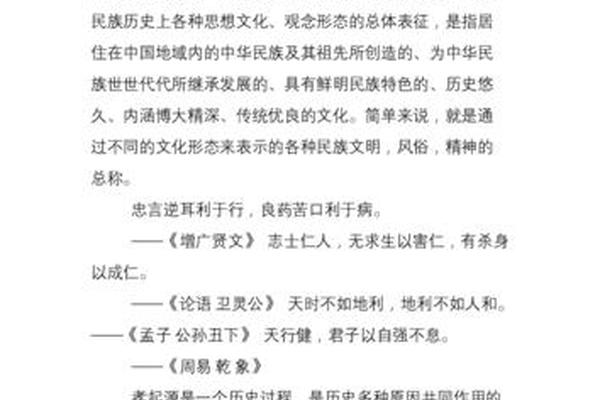

中国传统文化中的规矩体现了“礼”的核心思想,涵盖生活、社交、等多个维度,主要包含以下几类:

1. 居家礼仪

2. 处世之道

3. 庆吊之礼

4. 旅行与外出

传承中国传统文化的方法

1. 科学保护与价值挖掘

2. 教育普及与人才培养

3. 创新转化与时代融合

4. 法律保障与社会参与

5. 国际传播与交流

中国古文化的规矩以“礼”为核心,通过日常行为规范维系秩序;而传承方法需兼顾保护与创新,既需科学修复、教育普及,也要借助科技与法律实现活态传承。正如《常礼举要》所言:“礼”的本质是人文关怀与换位思考,而传承的关键在于“守根脉”与“开新局”的结合。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17