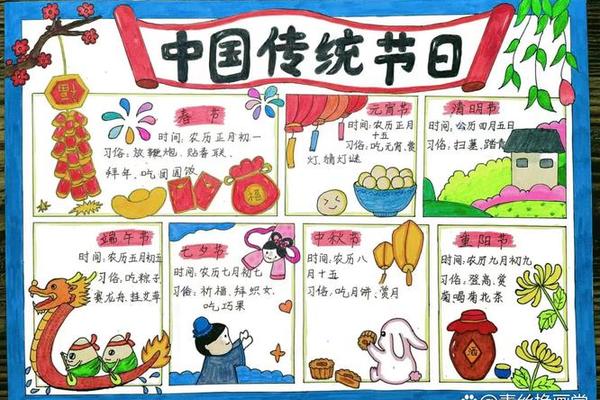

中国传统节日文化手抄报 第一名;中国传统文化手抄报图片

在当今数字化浪潮中,手抄报作为承载文化记忆的载体,通过纸墨笔触将千年节庆的烟火气与精神图腾凝固定格。那些斩获中国传统节日文化手抄报比赛桂冠的作品,往往既能在方寸之间展现剪纸灯笼的民俗符号,又能以现代设计语言重构《水调歌头》的诗意空间,成为青少年认知传统文化的新窗口。这些作品不仅是审美创造力的结晶,更是民族文化基因在新时代的活化表达。

一、设计要素与文化符号

传统节日手抄报的核心魅力在于对文化符号的精准提炼与重构。优秀作品常以春节的朱红洒金、清明的杏花微雨、端午的龙舟艾叶等节令符号作为视觉母题,通过饱和度对比与留白技法营造意境。如某获奖作品中,设计师将青铜器纹样解构为边框装饰,与苏轼《守岁》诗句形成时空对话,这种处理既保留青铜饕餮纹的庄重感,又通过流线型改造赋予其现代韵律。

色彩系统构建是另一关键维度。春节主题常采用红金撞色突显喜庆,清明则多用青绿渐变表现生机,中秋往往以月白配黛蓝营造静谧。某冠军作品创新性地将敦煌藻井的赭石、石青与传统水墨结合,在元宵主题中构建出"灯树千光照"的立体层次,这种色彩运用不仅符合节日特质,更暗合中国传统五色观的文化逻辑。

图文叙事结构需兼顾信息密度与审美节奏。广州某中学金奖作品采用"之"字形视觉动线,左侧以剪纸形式呈现年夜饭场景,右侧用瘦金体抄录《元日》诗作,中部留白处点缀立体折纸宫灯,形成起承转合的阅读体验。这种布局既遵循"疏可走马,密不透风"的传统美学,又融入现代信息图表设计理念。

二、文化传承与创新表达

节俗仪礼的现代表达是手抄报创作的重要命题。某特等奖作品巧妙运用AR技术,扫描纸质手抄报可呈现动态祭灶仪式,将灶神传说与二维码结合,这种数字孪生手法既延续"祭神如神在"的敬畏心,又契合Z世代的交互习惯。创作者在访谈中表示:"我们要做的是让传统不再停留在博物馆玻璃柜里"。

非遗技艺的转化创新开辟了新路径。苏州学生将缂丝技艺融入中秋手抄报,用金丝勾边表现"嫦娥奔月"传说,每根丝线对应《东京梦华录》中的节日记载。这种创作不仅需要掌握挑经显纬的缂丝工艺,更需理解纹样背后的文化隐喻,实现了技艺传承与内容创新的双重突破。

跨文化对话为传统节日注入新活力。某双语手抄报用英文解说二十四节气,将《月令七十二候》与气候科学数据并置,清明插柳习俗旁附二维码链接NASA卫星云图。这种创作方式既保持文化主体性,又以全球视野重构叙事,在联合国教科文组织青少年文化展中引发关注。

三、教育价值与社会功能

在美育层面,手抄报制作成为传统文化启蒙的重要场景。山东某实验学校将手抄报课程与语文、历史学科打通,学生通过设计重阳手抄报,需考证茱萸佩戴习俗的流变,比较王维与李清照的登高诗词。这种项目式学习使文化认知从扁平知识转化为立体体验。

社会传播功能在新媒体时代持续拓展。成都非遗保护中心将优秀手抄报作品数字化,开发成微信表情包与短视频,端午节龙舟手抄报衍生的动态贴图单月下载量超50万次。这种转化不仅扩大传播半径,更创造性地构建起传统文化的新型表达语系。

文化认同建构功能在港澳台地区尤为显著。粤港澳大湾区手抄报联展中,三地青少年共绘元宵灯彩,香港学生融入舞火龙元素,澳门作品突出土风舞特色,台湾创作侧重放天灯习俗,这种差异化的地域表达最终在"团圆"主题下达成文化共识。

这些承载文化记忆的手抄报作品,恰似传统与未来的摆渡者。它们用设计解构时间,让重阳茱萸与微信红包共舞;用笔墨重构空间,使敦煌飞天与卫星轨道对话。当我们在教室走廊遇见这些作品时,看到的不仅是色彩与线条的交响,更是文化基因的创造性转化。未来研究可深入探讨数字孪生技术对手抄报叙事模式的颠覆,或建立传统文化符号的现代转译评估体系,让手抄报这个传统载体在元宇宙时代焕发新机。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17