汉服文化,汉服起源于哪里

在中华文明绵延五千年的历史长河中,汉服不仅是遮蔽形体的衣冠,更是承载着礼乐文明的载体。作为"衣冠上国"的物质见证,其起源可追溯至上古时期的"垂衣裳而天下治"理念,在黄帝制冕服、周公定礼乐的文明进程中逐渐成形。考古学家王方在《汉服的形成》中指出:"深衣制式的出现标志着华夏服饰从实用功能向礼制象征的跨越"。这种以天人合一为内核的服饰体系,历经商周建制、秦汉定型的演变,最终形成以交领右衽、宽袍大袖为特征的服饰传统,成为中华文明区别于其他文明体系的重要标识。

二、考古实证与文献互证中的起源考辨

马王堆汉墓出土的"遣策"竹简明确记载"汉服"称谓,将实物证据与《后汉书》《蛮书》等文献记载相互印证,证实至迟在西汉时期已形成具有制度规范的服饰体系。考古发现显示,新石器时代仰韶文化的骨针、纺轮等纺织工具,与《史记》"黄帝造屋宇,制衣服"的记载形成时空呼应,揭示早期服饰文明的技术基础。

在形制演变层面,深衣的出现具有划时代意义。《礼记·深衣》记载的"续衽钩边"设计,既满足礼仪活动的仪态要求,又通过"规、矩、绳、权、衡"五法暗合天地之道。湖北江陵马山楚墓出土的曲裾深衣实物,其十二片裁衣法暗合十二月令,彰显出服饰与天文历法的深度关联。这种将宇宙观融入服饰设计的智慧,在东汉画像石《周公辅成王图》中的人物衣冠上得到直观呈现。

三、礼制建构与服饰制度的文明转化

周代建立的"天子冕旒,诸侯黼黻"等级制度,使服饰成为"辨尊卑,明贵贱"的政治符号。《周礼》规定"享先王则衮冕"的祭祀服饰制度,通过十二章纹样将天文星象、地理方位融入服饰纹饰,形成"以服章仪"的治理智慧。汉明帝永平二年恢复的冕服制度,不仅重建了"上衣玄,下裳黄"的天地配色体系,更通过"五时衣"制度将四时五行纳入服饰体系。

这种礼制化进程在唐代达到新高度,《大唐开元礼》确立的"四等之制",将服饰颜色与官品等级严格对应。三品以上服紫,五品以上服绯的制度,使"江州司马青衫湿"的文学意象成为制度现实的诗意投射。礼制服饰的演变轨迹,实质是中华文明从"神本"向"人本"转化的物质见证。

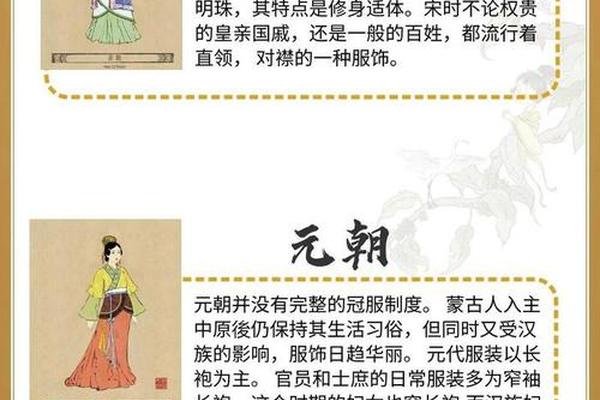

四、民族融合中的形制流变与创新

魏晋南北朝时期"褒衣博带"的服饰风尚,展现了民族大融合中的文化调适。敦煌莫高窟285窟壁画中的"笼冠"造型,既保留汉式冠帽的基本结构,又吸收鲜卑族皮质工艺,形成独特的时代风格。唐代盛行的胡服骑射装束,将波斯联珠纹与中原团花纹样结合,创造出兼容并蓄的服饰美学,在新疆阿斯塔那墓出土的"联珠骑士纹锦"中得到完美印证。

明代服饰制度在"上采周汉,下取唐宋"的复古运动中创新发展。孔府旧藏的香色麻飞鱼贴里,采用"上下通裁"的蒙古袍制式,却以汉式云肩、通袖襕纹装饰,体现多元文化的交融。这种文化整合能力,使汉服体系始终保持着开放性的发展特征。

五、剃发易服与当代复兴的文化启示

清初推行的"剃发易服"政策造成服饰传统的断裂,但民间"十不从"的变通策略使得婚丧嫁娶服饰中的汉元素得以留存。当代汉服运动的兴起,本质上是对文化主体性的重构。考古学家白云翔指出:"东周秦汉服饰研究揭示,服饰传统嬗变总是伴随着文明形态的转型"。现代汉服复兴者通过考据明代《三才图会》等文献,复原出的道袍、披风等形制,正在重塑当代社会的文化记忆。

六、文明对话中的服饰符号与当代价值

在全球化语境下,汉服成为中华文明对话世界的重要媒介。2019年纽约大都会博物馆"中国:镜花水月"特展,通过明代竖领大襟衫与当代高定礼服的对话,展现传统服饰的现代转化可能。日本学者周星的研究表明,汉服在东亚形成的"深衣文化圈",至今仍影响着和服、韩服的剪裁理念。这种跨文明的影响力,印证了费孝通"各美其美,美美与共"的文化共生理念。

走向未来的服饰文明

从安阳殷墟出土的玉蚕佩饰,到今日街头飘扬的汉服衣带,华夏衣冠始终承载着文明传承的密码。未来的汉服研究需要加强多学科交叉,如借助数字建模技术复原战国楚墓丝织品的织造工艺,或通过分子考古学解析马王堆汉墓染料的化学成分。在文化实践层面,应当建立"创造性转化"的标准体系,既保持形制考据的严谨性,又鼓励符合现代审美的创新设计。当我们重拾"垂衣裳而治天下"的文化智慧,实际上是在重构传统与现代的对话机制,为人类服饰文明贡献东方智慧。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17