礼乐文化具体是什么、礼乐包括哪些内容

2025-04-17 14:08:59

编辑:遁地八字网

浏览:

13 次

礼乐文化是中国传统文化的核心体系之一,其本质是通过“礼”与“乐”的相辅相成,构建社会秩序、规范人伦关系、调和阶级矛盾,并实现道德教化。以下从定义、内容分类及具体内涵三方面展开分析:

一、礼乐文化的定义

礼乐文化起源于上古祭祀传统,至西周时期由周公旦系统化为制度体系,后经孔子等儒家学者化改造,形成以“礼”规范行为、以“乐”调和情感的文明框架。其核心在于:

两者结合,旨在实现“序人伦而安天下”的社会治理目标。

二、礼乐的具体内容

(一)礼的构成

1. 制度规范

2. 实践原则

(二)乐的构成

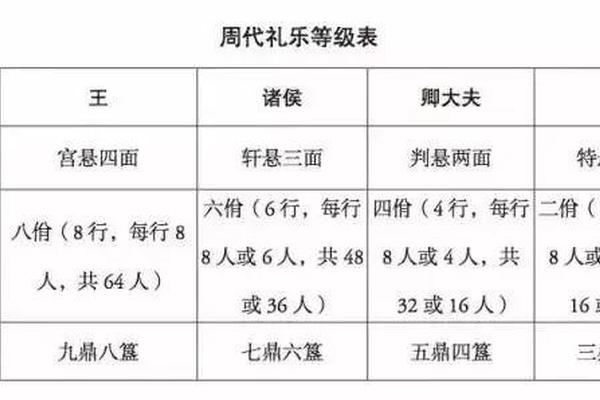

1. 音乐制度

2. 音乐功能

(三)礼乐的结合

礼与乐在实践中密不可分:

三、礼乐文化的历史演变

1. 起源与奠基

商代已出现青铜礼器与乐器组合(如编庸、特磬),但礼制仅限贵族阶层;周公“制礼作乐”后,体系化推广至全社会。

2. 化转型

孔子将礼乐从政治工具转化为道德载体,提出“人而不仁,如礼何”,强调“仁”为礼乐内核,推动其从贵族专属向全民教化扩展。

3. 汉唐发展

汉代以“金石之乐”巩固等级,唐代吸收胡乐形成开放包容的燕乐体系,礼乐从仪式向艺术与世俗生活延伸。

礼乐文化是以制度规范(礼)与艺术调和(乐)为核心的社会治理体系,其内容涵盖政治、、艺术等多个维度。通过“礼辨异、乐统同”的协同作用,中国古代社会实现了秩序与和谐的动态平衡,这一体系至今仍影响着东亚文化圈的价值观念与行为准则。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17